「電話対応をしたがらない新人がいて困っている」

「新人のストレスにならない教育方法を知りたいけど、何から始めればいいんだろう」

このようにお悩みではありませんか?

社員が入社後に任される業務のひとつに「電話対応」がありますが、電話対応に苦手意識を持つ新人は意外と多く、新人教育に悩む上司や先輩も少なくないでしょう。

そこでこの記事では、新人の電話対応の課題を解決に導く方法について解説します。

新人が電話対応につまずかないよう、教える際に意識することについてもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

なお、電話対応の課題は、システムを導入することで解決が期待できます。たとえば「カイクラ」には、自動の通話録音機能があるので、通話中聞き取れなかった音声を後から確認できます。

また着信時に顧客情報がポップアップするので、顧客名や用件を確認しながら電話することも可能です。電話が苦手な新人を支える多くの機能については、以下をご確認ください。

\電話対応マニュアルを無料配布!/

カイクラの詳細を見る

▲電話対応による負担軽減!

▼Z世代の新人に響く「電話対応の課題を解決に導く方法」を動画でチェックしたい方はこちら

新人にまず伝えたい電話対応の基本4つ

電話対応に不慣れな社員には、電話対応の基本を押さえてもらうことが重要です。

まず以下の4つの基本を伝えましょう。

- 電話対応は会社の印象を左右する

- 電話対応を通して学べることが多い

- 慣れないうちは自己判断せず確認をする

- 電話機の保留・転送機能を活用する

ひとつずつ詳しく解説します。

【基本1】電話対応は会社の印象を左右する

「電話対応」は顧客と企業をつなぐ窓口です。そのため、電話対応の品質がそのまま自社の印象として評価されやすい傾向があります。

たとえば初めての接点が電話窓口だった場合、「声が暗い」「早口すぎる」ということでも会社のイメージに影響しかねません。

自社のイメージダウンを防ぐには、会社に勤務する従業員全員が「会社の代表としての自覚を持つ」ことが重要です。

新人のうちは敬語を間違えてしまったり、取り次ぎ内容に抜け漏れがあったりするのは仕方のないことです。

しかし「声のトーンを明るくする」「ゆっくりハキハキと話す」などの対応は経験やスキルがなくても実践できます。電話相手は、担当者が新人かどうかわかりません。

そのため、会社の看板を背負って電話を受ける以上は「電話対応の品質=会社の評価」であることを意識し、できる範囲で丁寧に対応することが大切だと伝えましょう。

【基本2】電話対応を通して学べることが多い

固定電話になじみのない若手世代は「電話対応をしたくない」と思っている人もいます。しかし、企業や部署によっては、電話対応は避けられません。

そこで、新人が前向きな姿勢で電話対応に取り組めるよう、電話対応を通して学べることを伝えましょう。

たとえば、電話対応をすることで、以下のメリットがあります。

▼電話対応をするメリット

- 自社の誰がどの業務を担っているか把握しやすくなる

→社内の全体像を把握し、自分のポジションを理解しやすくなる - 顧客の名前を早く覚えられる

→顧客と自社との関係性を意識して対応することで、信頼されやすくなる - 「よく電話でやりとりしている○○さん」と、相手に覚えてもらえる

→電話相手と仕事をする機会に、スムーズな対応がしやすくなる

他にも、「瞬時に要点を理解する力」や「相手のニーズを察知して的確な提案をする力」など、仕事以外でも活かせるコミュニケーション能力が磨かれます。

電話対応のメリットを新人に伝え、前向きに取り組めるように励ましましょう。

【基本3】慣れないうちは自己判断せず確認をする

電話においては、自己判断をせずに確認をすることも基本です。

たとえば、電話相手に対して「オウム返しで確認する」を徹底することが挙げられます。

「オウム返し」には以下のようにさまざまなメリットがあります。

▼オウム返しのメリット

- 相手に「話をしっかりと受け止めた姿勢」を示せる

- 口に出して復唱することで会話の内容が自分の記憶に残りやすくなる

- 周囲の先輩や上司が会話の内容をなんとなく理解し、保留・取り次ぎの際に素早く対応できる

また、社内でも確認することは業務の基本です。

よくある失敗として、電話対応で迷った際に判断を仰がずに自己判断で対応してしまうことがあります。

担当者不在で電話を取り次げないときに帰社時間を確認せず伝えたり、言ってはいけない社内情報を伝えてしまったりという失敗は、自己判断から起こります。

事情をよく知らない新人が自己判断で行動する癖をつけてしまうと、後からトラブルに発展することもあります。トラブルを防止するためにも、確認の重要性を伝えるようにしましょう。

【基本4】電話機の保留・転送機能を活用する

電話機の保留・転送機能は、意外と知らない人が多くいます。新人のなかには、固定電話を使ったことがない人もいるため、一から教えることも大切です。電話の基本機能を活用するシーンは多くありますが、慣れていないと間違えてしまうことも少なくありません。

電話機の保留・転送機能を使うシーンを簡単にまとめてみました。

▼電話機の機能を活用するシーン

【保留機能】

- 社内の雑音が入らないようにする

- すぐに回答できないときに、上司に指示を仰ぐ

- 社内に確認事項があるとき

【転送機能】

- 担当部署・担当者の内線に電話をつなぐ

- 携帯電話や外部の固定電話につなぐ

新人のうちは、電話で話すことに手一杯で保留したつもりで電話を切ってしまったり、内線番号を間違えて転送してしまったりすることが多々あります。

「知っていて当たり前」と思わず、保留や転送機能の活用シーンや使い方を一から伝えましょう。

新人への電話対応教育で教えること5つ

ここまで新人が意識すべき基本の心構えを解説してきました。

ここからは指導する側の上司や先輩が新人教育で教えるべきポイントを解説します。

- ビジネス電話の基本的な使い方

- 電話対応の基本的な流れ

- 電話対応における基本的なマナー

- 電話対応時にまとめる伝言メモの内容

- 取次ぎ時の具体的な内容と注意点

とくに新人のうちは、「担当者に取り次ぐための流れ」や「伝言メモのスムーズな残し方」を覚えておくのがおすすめです。

ひとつずつ詳しくみていきましょう。

【教えること1】ビジネス電話の基本的な使い方

まずは、固定電話におけるビジネス電話の基本的な使い方を教えましょう。

現代の新卒社員はスマートフォンでの通話が多く、自宅に固定電話が無い人も少なくありません。

そのため、会社で初めて固定電話に触れるケースも多いことを念頭におき、以下の基本的な使い方を押さえます。

- 外線/内線

- 保留

- 転送

- 短縮

これらは電話対応で必ず使う機能のため、できるだけ早い時期に使いこなせるよう指導しましょう。

また、いざ本番で焦らず対応できるよう、内線などは練習しておくのもおすすめです。

ロールプレイング形式で実践しておくと、実際にお客様の電話対応にあたる際にも余裕が生まれます。

【教えること2】電話対応の基本的な流れ

ビジネスシーンでの電話対応においては、大まかな流れやパターンを教えることも大切です。

まずは、基本となるマナーとそれにともなう例文を紹介します。

以下は、主に新人がまず対応することが多い受電業務を想定した基本マナーですので、ぜひ参考にしてください。

| 基本マナー | 例文(※ポイント) |

|---|---|

| 1. 電話が鳴ったら3コール以内に出て、会社名と名前を伝える | 「お電話ありがとうございます。 ○○株式会社の○○でございます」 |

| 2. 相手の名前や用件を復唱してメモを取る | 「○○株式会社の○○様ですね。 いつも大変お世話になっております」 |

| 3. 相手の声が聞き取れない場合は、丁寧に聞き返す | 「お電話が少々遠いようでございます。 恐れ入りますが、もう一度お願いします」 |

| 4. 電話を取り次ぐ際には、保留にしてからつなぐ | 「○○部の○○でございますね。 おつなぎしますので少々お待ちくださいませ」 |

| 5. 保留の時間が長くなりそうな場合は、一度断りを入れる | 「お待たせして申し訳ございません。 少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか?」 |

| 6. 自分だけで対処しきれない場合は、持ち帰りを打診する | 「申し訳ございません。 私ではわかりかねますので、一度確認します。ご連絡を差し上げてもよろしいでしょうか?」 |

| 7. 担当者が不在の場合は、折り返し電話することを伝える | 「お待たせして申し訳ございません。 ○○は外出中でして、○時頃に戻る予定でございます。 折り返しお電話を差し上げるよう申し伝えます。 よろしければご都合の良い時間帯を教えていただけますでしょうか?」 |

| 8. 相手が電話を切ってから受話器を置く | 「本日は私○○が承りました。お電話ありがとうございました」 |

| 9. 電話の内容を伝言メモに残して担当者に渡す | ※伝言メモに記入し、不在の担当者の座席に届ける。 または社内ツールで伝言メッセージを送る。 |

なお、電話対応には、いくつか注意点もあります。

▼電話対応における注意点

1. ビジネス電話では「もしもし」と切り出さない

2. 相手の氏名や会社名を聞いた際には、オウム返しで確認する

3. 電話を取り次ぐ際には、まず保留にし、担当者に確認してからつなぐ

4. 担当者不在ですぐに電話を取り次げない場合、不在の理由と戻り時間などを伝え、折り返し電話を差し上げるようにする

これらの注意点を意識しながら電話対応をすると、会社の窓口として礼儀正しく、よい印象を伝えやすくなるでしょう。

なお、電話対応の基本の流れを新人に伝える際には、詳しく解説した以下の記事もお役立てください。

【教えること3】電話対応における基本的なマナー

続いて、ビジネス電話での基本的なマナーも教えます。

なかには電話業務における細かいルールが決められている企業もありますが、大まかなマナーとルールは共通です。

前章で受電業務での基本を紹介したため、ここでは主に架電時の基本マナーをまとめてみました。

| 電話をかける時のマナー | 例文(※ポイント) |

|---|---|

| 1. 事前に伝える内容を整理しておく | ※メモ用紙に話す内容をまとめておく。 |

| 2. 相手の迷惑にならない時間に電話をかける | ※避けるべき多忙とされる時間帯例: ・始業時間後・終業時間前の30分 ・昼休み(12:00~13:00) ※急用などでかける場合は一言添える。 「朝早くに恐れ入ります」「ご多忙中に恐れ入ります」 |

| 3. 最初に会社名・名前・担当者名などを伝える | 「お世話になっております。〇会社の〇と申しますが、〇部の〇様はご在席でしょうか?」 |

| 4. 事前に話が長くなりそうなときは、電話にかかる時間の目安を伝える | 「恐れ入りますが、お時間、〇分程度をいただいてもよろしいでしょうか?」 |

| 5. 担当者が不在の場合は、なるべくこちらから折り返す | 「承知いたしました。それでは、〇様がお戻りの際に再度こちらからかけ直します」 |

| 6. 用件を伝えたら、挨拶して静かに電話を切る | 「それでは、何卒よろしくお願いいたします。失礼いたします」 |

これらを新人への電話教育にて伝えることで、基礎の定着に役立てることができるでしょう。

さらに詳しい電話対応のマナーについては、ぜひ詳しく解説した以下の記事もご参照ください。

自己判断が難しいケースや、相手の声が聞き取れないケースの解決法などにも触れているので、よくある悩みを解決するヒントとしてご活用いただければ幸いです。

【教えること4】電話対応時にまとめる伝言メモの内容

次に、電話対応での伝言メモの内容についても伝えることが大切です。入社して間もない頃は、新人本人宛に電話がくることはほとんどありません。

そこで担当者への取り次ぎや伝言が電話における主業務となり、適切なメモの取り方が重要になってきます。

電話でメモすべき項目は以下のとおりです。

▼メモすべき項目

1. 担当者の名前(取り次ぎ相手の名前)

2. 電話相手の名前と会社名

3. 電話がかかってきた日時

4. 伝言の内容

5. 折り返しの連絡先

6. 対応した者の名前(自分の名前)

基本的にこれらの項目を箇条書きでメモできると、伝言する際に情報が足りなくなることはありません。伝言を受ける担当者も、必要な情報がそろっているので折り返しの対応がスムーズでしょう。

メモすべき7項目を覚えておくのが難しい場合は、テンプレートを作成しておくことをおすすめします。テンプレートがあれば、空欄を埋めることで聞き出すべき情報の抜け漏れを防げます。

テンプレートを試してもメモをとるのが苦手な新人がいる場合には、下記の記事を参考にしてみてください。電話対応しながらメモをとるためのコツと対処法を紹介しています。

【教えること5】取り次ぎ時の具体的な内容と注意点

伝言メモとセットで教えるべきこととして、電話を担当者に取り次ぐ際の注意点があります。

表でまとめてみましたので、参考にしてください。

| 電話の取り次ぎ時の注意点 | 補足 |

|---|---|

| 1. 必ず保留ボタンを押す | 社内の会話が漏れることがある 受話器を押さえて電話を取り次ぐのはNG |

| 2. 保留ボタンを押し間違えない | ボタンの押し間違えはよくある 間違えないように、注意を喚起する |

| 3. 担当者の名前を復唱する | 誰宛の電話であるか担当者名を復唱する 同性がいる場合もあるので部署も確認する |

| 4. 自社の社員の名前に敬称を付けない | 社内の人間に対して「さんづけ」しない。 例:部長の貝倉 |

| 5. 保留が長くびく際には一言添える | 保留が30秒以上になる場合は、断りの言葉を入れ、折り返しを提案する |

基本的な注意点は上記のとおりですが、状況やケースによって臨機応変に動く必要があります。

臨機応変に動けるようになるためには「状況別のトークスクリプトを用意し練習してもらう」などの教育が役立ちます。

気になる方は、以下より電話対応の練習方法をご確認ください。

新人への電話対応で上司が意識すべきこと4つ

ここまで新人に教えることをみてきましたが、なかには「電話対応を避ける新人がいる」「電話対応が新人のストレスになっていて困っている」と、お悩みの方もいます。

そこで、双方にとってストレスにならないよう、上司が気をつけるべきポイントをいくつか紹介します。

- 新人が電話対応に慣れるまで温かい目で見守る

- 電話対応を強要する「TELハラ」に注意する

- 電話対応が苦手な人の気持ちを理解する

- 短期間に多くのスキルアップを求めない

それでは、詳しくみてみましょう。

1.新人が電話対応に慣れるまで温かい目で見守る

新人の電話対応において上司に求められるのが「温かい目で見守る」ことです。

慣れるまでしばらく時間がかかることを前提に、長い目で根気よく教育していきましょう。

新人には、電話対応だけではなく部署メンバーとの人間関係、ひいては仕事そのものに慣れるのに精一杯な時期があるものです。

そのため、電話の受け答えや取り次ぎ、伝言メモなどが適切にできなかったり、聞いた相手の名前や会社名を忘れてしまったりすることもあります。

新人がミスをしたときは、ミスやスキル不足だけを指摘するのではなく、成長を後押しするフィードバックを行うことが大切です。

寛容な対応は、上司側に余裕がないと難しいかもしれません。

しかし、指摘の仕方によっては萎縮して電話対応への苦手意識が強くなる恐れもあります。余裕のある教育スケジュールを組んで、なるべく温かく見守りましょう。

新人に自信をもってもらえる指導法については、以下の記事で解説していますので、ご興味のある方はご一読ください。

2.電話対応を強要する「TELハラ」を避ける

「TELハラ」とは、電話対応に苦手意識をもつ社員に電話対応を強要する行為を指します。

社内で問題になりやすいのが「新人が電話に出ないケース」です。

電話対応への苦手意識が強い場合、3コール鳴っても出なかったり、他の人が出るまで電話を無視したりするケースがあります。

このとき「新人だから」などの理由だけで電話に出ることを強要すると「TELハラ」に該当してしまう恐れがあるので、絶対にやめましょう。

近年では、上司にハラスメントの自覚がなくても、電話対応を「雑用」として新人に押し付けることが良くない風潮になっています。

強要するのではなく、電話対応をすることによるメリットを伝えるなど、自然に電話に出てもらえるように工夫して伝えるのが大事です。

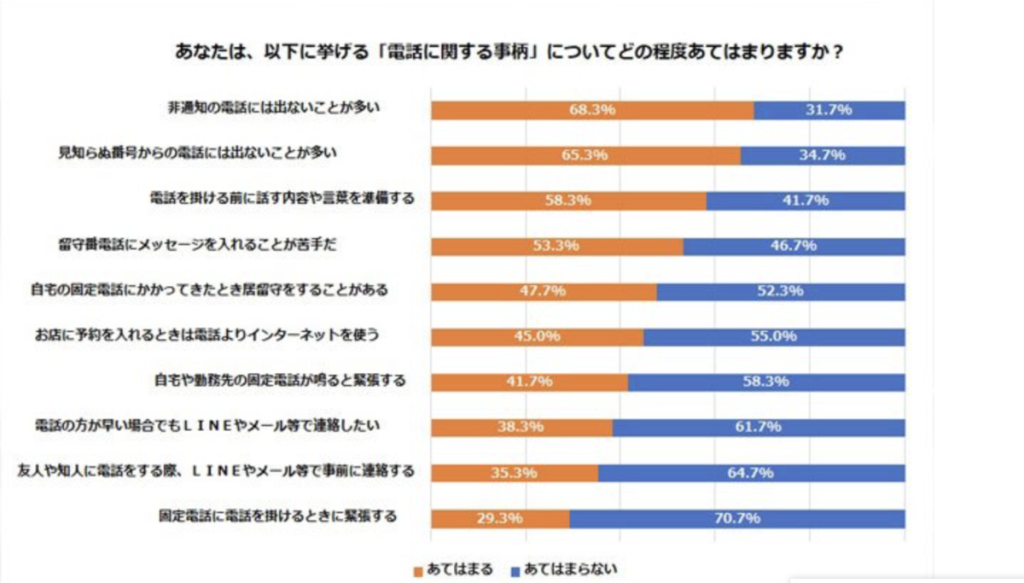

3.電話対応が苦手な人の気持ちを理解する

続いて、電話対応に苦手意識がある人の心理を理解することも大切です。

多くの企業で新人として入社する世代は、デジタルネイティブの場合が多く、有線電話(アナログ)に不慣れな場合も珍しくありません。

また、SNSやメール、チャットツールなどでのコミュニケーションが一般化し、直接電話をする機会は減っており、職場での電話を苦手とするケースもあります。

このような事情から、電話業務ができて当然ではない時代であることを認識し、電話対応が苦手な人に寄り添うことが大切です。

4.短期間に多くのスキルアップを求めない

新人に対して短期間のスキルアップを期待しないことも重要です。

電話対応の経験が少ない新人にとって、電話に必要なスキルを一度に吸収することはほぼ不可能だからです。

電話を得意とする上司が、新人に対し短期間のスキルアップを期待することはよくあります。

心当たりがある方は、求めすぎないように意識するとよいでしょう。

短期間で多くを求めない代わりにすべきことは、基礎からひとつずつできることを増やせるように段階をおった研修を組み立てることです。

そうすることで、新人が少しずつスキルを向上できるため、電話対応につまずきにくくなります。

研修の組み立て方や実施方法については、以下の記事で詳細を紹介していますので、あわせてご一読ください。

電話対応を見える化し、新人の悩みに届く「カイクラ」

上司が注意すべき点をふまえながらも、新人の電話スキルを効率的に向上させるには、電話対応を怖いと感じる心理を深く知ることも大切です。

新人が電話対応を苦手とする原因は、不慣れだけではありません。

「電話先の相手を知らない」または「どのような人かわからない」「電話が聞き取れない」」など悩みから拒否感がある場合もあります。

このような新人の不安を改善するには、受電時に顧客名や担当者名を確認できるサービスを活用し、電話対応を見える化することが役立ちます。

たとえばカイクラでは、着信時に以下の画面が表示されます。

上記の②や⑦では顧客の名前や性別がわかり、⑨では会話履歴まで確認できるため、電話に出る前に情報の把握が可能です。

そのため「電話相手が誰かわからない」「相手の名前が聞き取れない」というストレスを抱えにくくなります。

また、通話メモ機能が実装されているため、顧客とのそれまでのやりとり履歴の把握もスムーズです。

その結果、電話で確認する際に心的負担が減り、伝言ミスの予防が期待できます。

加えて、電話に出るときに顧客の名前を呼んだり、前回の通話内容を伝えたりと寄り添った対応もできるので、顧客との信頼関係も築きやすくなるでしょう。

新人の教育でお悩みの方、電話対応に課題を抱えている方は、以下からカイクラがよくわかる資料をダウンロードのうえご確認ください。

\明日から使えて電話対応時間を削減!/

カイクラの電話対応マニュアルをチェック

▲無料ダウンロードはこちらから

新人の電話対応でよくある5つの質問

ここまで、新人に電話対応を教える視点で解説してきましたが、現場の悩みは尽きないものです。

そこで、ここでは新人の電話対応についてよく聞かれる質問と回答を紹介します。

- 新人の電話対応が上達しない場合、どのように対処すればよい?

- 新人の電話対応はいつから始めるべき?

- 新人が緊張してしまう場合の対処法とは?

- 電話が聞き取れない場合の対処法とは?

- 新人の電話対応が不自然な場合の指導方法は?

社内の電話業務を改善するヒントとして、ぜひご活用ください。

【質問1】新人の電話対応が上達しない場合、どのように対処すればよい?

まずは、社員を観察・ヒアリングしながら、電話が上達しない要因をみつけましょう。

そのうえで、以下の対処法を試すことをおすすめします。

- 電話対応マニュアルを復習してもらう

- 相手になって練習する

- 難しい電話対応はできるだけ代わる

ほかにも、社員の名前や内線番号が入った社内の席次表を用意し、電話の取り次ぎ対応時に使用するように伝えるなどの細かい対応もあります。

なお、新人への教え方については以下の記事で詳しくご覧いただけます。あわせてご一読ください。

【質問2】新人の電話対応はいつから始めるべき?

新人の電話対応を開始する時期は、状況にあわせて変えるべきで、残念ながら正解はありません。

業種や電話対応の内容、社員のスキルなどによって時期を調整することが大切です。

一方で、多くの新人は入社後多くの業務を覚えなければならず、電話対応まで手が回らないこともあります。

そこで教育方針にもよりますが、社員が通常業務に慣れた頃に電話対応を開始するのが無理なく進める方法と言えるでしょう。

以下の記事では、電話対応の開始時期や電話業務のスムーズな始め方についてふれていますので、参考にしてください。

【質問3】新人が緊張してしまう場合の対処法とは?

緊張する理由を本人に聞き出し、共に解決策をみつけられるようにフォローすることが大切です。

緊張する理由によくあるのは、電話に不慣れで言葉遣いやマナーに自信がなく「失敗が怖い」という心理です。

その場合、一つの対処法として疑似的に場数を増やして不慣れな状態を抜けられるよう、スクリプトでの練習を取り入れることがあります。

また、言葉遣いやマナーも復習し、覚えてもらうことも大切です。

以下の記事では、より多くの緊張対策を取り上げていますので、ぜひご一読ください。

【質問4】電話が聞き取れない場合の対処法とは?

いくつか対処法がありますが、まずは電話機の音量を上げ、相手に聞き返すことを徹底してもらいましょう。

それでも聞き取れない場合は、聞き取れない理由によって対処法をかえます。

たとえば、電話の接続が原因で音質が悪い場合は、かけ直しを提案することも良策です。

電話が聞き取れない場合の具体的な対処法は、状況によっても変わるため、詳しく解説した以下の記事も参考にしてください。

【質問5】新人の電話対応が不自然な場合の指導方法は?

原因によって指導方法は異なりますが、まずは言葉遣いや態度などの不自然な部分を指摘し、改善策を伝えることが先決です。

電話対応が不自然になる状況として、不慣れからくる緊張やストレスの場合もあれば、敬語や電話での言い回しを覚えていない場合もあります。

なお、電話対応が不自然だということを指摘する際には、新人のモチベーションを下げないよう、伝え方に気を付けることも大切です。

短期間で飛躍的な改善は期待できないことを念頭に、手厚くフォローしていきましょう。

以下の記事では、電話が不自然になっている新人への教え方を具体的に解説していますので、あわせてご参照ください。

まとめ:新人の電話対応は効果的な教育と環境づくりが大切

新人に電話対応を教える方法や注意点などについてみてきました。

新人が気を付けるべき点、上司が気を付けるべき点など多々ありますが、一気にスキルアップし、電話対応を各段に改善することは難しいということを前提に進めることが重要です。

その一方で、電話が苦手な新人の心的負担を軽減するには、顔の見えない相手とのやりとりを見える化するシステムを使用することも役立ちます。

たとえばカイクラの場合、通話中に相手先の情報や通話履歴がシステム上に表示されるため、顔は見えずとも情報の確認が簡単です。

また担当者に通話メモを残すことも可能で、伝言ミスを防げます。

「システム導入して解決できることをもっと知りたい」と思った方は、以下の無料資料をダウンロードのうえお問い合わせください!

\電話対応マニュアルを無料配布!/

カイクラの詳細を見る

▲電話対応による負担軽減!