近年、カスハラ(カスタマーハラスメント)の深刻化が社会問題として浮き彫りになっており、対応に頭を悩ませる声が後を絶ちません。

「理不尽な要求を繰り返される」「暴言や脅しにどう対応すべきかわからない」という悩みは、現場担当者の精神的負担を増大させ、対応の属人化も生んでいます。

しかし、感情的に対応すれば相手をさらに刺激し、逆効果になることもあります。かといって、黙って耐え続けるだけでは問題の解決にはつながりません。大切なことは、冷静かつ正当な対応で「撃退」できる体制や判断基準を持つことです。

本記事では、現場で実践できるカスハラ撃退の具体策をはじめ、企業が整えるべき制度や法的対処法、さらに実際にカスハラ撃退に成功した事例も紹介します。

また、カイクラではカスハラ対策の基本をまとめたお役立ち資料も無料で配布中です。「まず何から取り組めばよいか知りたい」方は、ぜひ以下よりご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

悪質なカスハラにどう立ち向かう?撃退すべき理由を解説

カスハラは、単なるクレームの範囲を超えた「暴言・脅迫・不当な要求」などの悪質な行為です。これを放置してしまえば、従業員のメンタル不調や離職、企業ブランドの失墜などのリスクを招く可能性があります。

カスハラは、毅然とした姿勢と正しい対応によって「撃退」できる問題です。感情的なやり取りではなく、記録・証拠・ルールに基づいた対応が鍵となります。

ここでは以下の2つの観点から、撃退すべき理由を解説します。

- カスハラとクレームの違いを正しく理解する

- カスハラを放置するリスクと企業・現場への影響を把握する

それぞれ詳しくみていきましょう。

カスハラとクレームの違いを正しく理解しよう

カスハラとクレームの違いをあいまいにしたままでは、対応を誤る恐れがあります。

クレームは、商品やサービスに対する正当な意見や改善要望であり、企業側が真摯に受け止め、改善につなげるべき貴重なフィードバックです。

一方で、カスハラは、不当な要求や人格を否定するような暴言、業務妨害などの「攻撃的な言動」を含みます。対応する側にとっては明らかに許容できない行為ですが、現場ではその線引きがあいまいになりやすく、謝罪や譲歩で事態を悪化させてしまうケースも少なくありません。

そのため、「どこまでがクレームで、どこからがカスハラなのか」社内基準を明文化し、社員が迷わず判断できるようにすることが大切です。

カスハラとクレームの違いは、以下の記事でも詳しく解説しています。

カスハラを放置するリスクと企業・現場への影響

カスハラを「一時的なものだから」と放置すると、その影響は個人の問題にとどまらず、企業全体の信頼や業績にも波及します。

まず、対応にあたった従業員が精神的なダメージを受け、心身の不調や離職につながるリスクがあります。カスハラ対応の負担が個人に集中してしまうと、組織の持続的な成長は困難です。

また、職場全体の雰囲気が悪化し、士気や生産性の低下にもつながります。「会社は守ってくれない」と感じた従業員が次々と会社を離れるケースもあります。

さらに、対応を誤れば、SNSでの炎上や口コミによる信用低下や、企業ブランドへのダメージも避けられません。一度失われた信頼を取り戻すには、多大なコストと時間が必要です。

だからこそ、カスハラは「撃退すべき対象」であり、組織として明確な対応方針と備えを持つことが求められます。

カスハラによって企業に起こるリスクは、以下の記事でも解説しています。

現場で実践できる!カスハラ撃退の具体的な対応策6つ

カスハラに対して最も重要なのは、感情的にならず、冷静かつ組織的に対処することです。人の善意や忍耐だけでは限界があり、逆に問題を長引かせる原因にもなります。

ここでは、現場ですぐに実践できる6つの具体的な対応策を紹介します。

- 証拠を残すため、録音や記録を徹底する

- 複数人対応や上司への引き継ぎで孤立を防ぐ

- 冷静に対応し、事実を確認する

- 理不尽な要求には毅然と拒否する

- 警察や法的措置の可能性を伝える

- 交渉を打ち切るためのステップを活用する

それぞれ、詳しく解説します。

1.証拠を残すため、録音や記録を徹底する

カスハラに対して適切な対処をするポイントは、「言った・言わない」を防ぐための「証拠化」です。カスハラは、その言動が常識の範囲を超えているからこそ、証拠を残すことで第三者に問題がある行動であると伝えられます。

対面の場合には、防犯カメラ映像やメモ・日報による記録が役立ちます。会話内容を要点として残すだけでも、十分な証拠です。

また、電話での通話内容は、自動録音ツールを使えば確実に記録できます。これは、後に上司や第三者が内容を客観的に確認するのに有効です。

組織としてのリスク管理の観点からも、通話録音などのツールを活用する体制づくりが求められます。

カイクラは自動で通話録音ができるコミュニケーションプラットフォームです。自動録音なので、録音漏れの心配もなく安心です。カイクラの詳細は、以下よりご確認ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

2.複数人対応や上司への引き継ぎで孤立を防ぐ

カスハラ対応は「一人で抱え込まない」ことが大切です。

悪質なカスハラをおこなう相手は、個人を相手にすると強気に出る傾向があります。そのため、初期対応の段階から「複数人での対応」や「上司へのエスカレーション」を徹底することが効果的です。

組織としての毅然とした姿勢を示すことが、抑止力になり、対応者の精神的負担も軽減できます。日常的に、「困ったら上司にすぐ相談する」文化を根づかせておくことが、撃退の土台になります。

3.冷静に対応し、事実を確認する

カスハラ相手であっても、まずは事実確認が基本です。

感情的に接してしまうと、状況はかえって悪化してしまう恐れがあります。相手の言い分に耳を傾けながら、必要な情報を冷静にヒアリングしましょう。その際、「記録を残す前提」で会話をすることが重要です。

「○○とおっしゃっていましたね」と確認を取りながら話を進めることで、相手の主張と事実を整理できます。

クレーム対応と同じように、まずは話を聞き、次に事実確認へとステップを進めることが適切な初期対応につながります。

4.理不尽な要求には毅然と拒否する

カスハラへの対応において、顧客からの無理な要求に対して曖昧な返事をすることは避けなければんりません。

カスハラの特徴は、要求が過剰かつ不当である点です。そのため、相手の要望が社内ルールや常識から逸脱している場合は、毅然と「対応できない」と明確に伝える必要があります。

もちろん、自社に非がある場合は真摯に謝罪すべきですが、理不尽な要求に対して過度に譲歩することは逆効果です。「申し訳ありませんが、それはお受けできません」と、冷静に線引きをする姿勢が、撃退するための第一歩です。

5.警察や法的措置の可能性を伝える

一定のラインを越えたら、「法律」が味方になります。

暴言や脅迫、長時間の拘束など、明らかに違法性のある行為に対しては、警察への相談をためらう必要はありません。たとえば、「それ以上続けるようでしたら、警察に相談いたします」「お引き取りいただけない場合は、法的手段を検討します」などの伝え方が有効です。

これにより、一線を越えさせない警告にもなり、企業側としての対応の正当性も示せます。

6.交渉を打ち切るためのステップを活用する

カスハラに対して、いつまでも対応し続ける義務はありません。

「話し合いが平行線のまま終わらない」「相手が一方的に話し続ける」状況が続く場合、交渉を打ち切る判断も必要です。その際は、相手に逃げ道を与えるように「この件は本日ここまでとさせていただきます」と伝え、対応終了の意思表示をしましょう。

「ここで切ることはルール上正しい」などの社内方針やガイドラインを明確にしておけば、現場でも判断しやすくなります。

実際にカスハラ撃退に成功した対応事例

カスハラ対策は、現場にあった方法を導入し、継続して運用することで効果を発揮します。ここでは、実際にカスハラ撃退に成功した行政窓口の事例を紹介します。再現性の高いポイントが多く、民間企業にも応用可能です。

▼事例:行政窓口における“対応困難者”への撃退策

ある自治体の窓口では、日常的に寄せられる市民からの相談の中に、暴言や過剰な要求、長時間の居座りなどがみられるケースが増えていました。

このような人物は「窓口等対応困難者」と定義され、職員の精神的な負担や業務の停滞を招いています。

この自治体では、以下の具体的な対応ステップを設け、全職員で共有する体制を整えました。

- カスハラの抑止として、窓口付近では保安員が常時巡回する

- 注意をしても暴言などが止まらず、30分以上が経過した場合には、速やかに上司へ対応を引き継ぐ

- 机を叩く・大声で叫ぶ・粘着的な要求を繰り返す行為がみられた場合には、保安員へエスカレーションする

対応困難者に対して組織的な対応が可能になったことで、特定のクレーマーからの執拗な要求が激減しました。「保安員がいることで安心できる」「マニュアルがあるから迷わず対応できる」と職員の声も多く、現場の負担軽減と心理的安全性の確保につながっています。

参考:カスハラ対策事例紹介

やってはいけないカスハラへのNG対応3つ

カスハラに対して「とにかくその場を収めればいい」と思って対応すると、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。ここでは、現場でやりがちなNG対応と、そのリスクを具体的に解説します。

- 感情的な対応で相手を逆上させる

- 安易な謝罪や譲歩で状況を悪化させる

- 1人で抱え込み続けてしまう対応

リスクを避けるためにも、それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.感情的な対応で相手を逆上させる

「ついカッとなってしまった」発言は、火に油を注ぐ原因になります。

相手からの理不尽な言動に対して、怒りや不快感を覚えるのは当然のことです。しかし、声を荒げたり、皮肉を返したりするような対応は、カスハラをさらにエスカレートさせる可能性があります。

たとえば、「そんな言い方しなくてもいいでしょう」「じゃあどうすればいいんですか?」などの反応は、相手の怒りを煽る結果になりかねません。

大切なのは、冷静さを保ち、感情に流されないことです。深呼吸して一呼吸置く、言葉遣いを意識するなど、自分自身をコントロールする習慣を持ちましょう。

2.安易な謝罪や譲歩で状況を悪化させる

「とりあえず謝っておこう」という対応は、相手を調子に乗せてしまうこともあります。

誠意を示すつもりで謝罪や譲歩をしてしまうことは多くの現場でみられますが、カスハラに対してそれをおこなうと、「要求すれば通る」などの学習効果を与えてしまうリスクがあります。結果として、同じ相手から何度も不当な要求を受けたり、他の従業員にも同様の対応を迫られる事態になりかねません。

もちろん、適切な謝罪は必要ですが、「ルール上できないことはお受けできません」と線引きを明確にする姿勢が、カスハラ撃退につながります。

3.1人で抱え込み続けてしまう対応

「自分が我慢すればすむ」と思い続けることも危険です。

悪質なカスハラの対応を一人で抱え込むと、精神的ダメージが蓄積し、うつや離職の原因になることもあります。また、対応の属人化によって、組織全体での一貫性が保てなくなるリスクもあります。

対応に困ったときは、ためらわずに上司や専門の相談窓口に報告・相談しましょう。また、現場では複数人での対応を基本とし、役割分担や交代制を取り入れることで、対応者の心理的負担を軽減できます。

カスハラ撃退に向けた組織の備えと仕組みづくり

現場での対応だけでは、カスハラを根本的に解決することはできません。カスハラを「組織として撃退する」ためには、事前の備えと、再発を防ぐ仕組みづくりが欠かせません。

ここでは、企業が取り組むべき4つの対策を具体的に解説します。

- 対応マニュアルの整備と全社員への共有

- 従業員への研修とロールプレイの実施

- 相談窓口・報告フローの構築

- 弁護士や外部専門家との連携体制

どの対策もカスハラ撃退には欠かせません。詳しくみていきましょう。

1.対応マニュアルの整備と全社員への共有

マニュアルがなければ、現場は対応に迷い、判断を誤るリスクが高まります。

カスハラへの対応には、一人ひとりの判断に任せず、社内で共通の「対応ルール」を持つことが大前提です。たとえば、「どこまでが正当なクレームか」「暴言が続いたときの対応フローはどうするか」などを、マニュアルに明文化しておくことで、現場は迷わずに行動できます。

また、マニュアルを作って終わりではなく、全社員に周知し、日常的に活用できる状態にすることが重要です。

以下の記事では、カスハラガイドラインをマニュアルに落とし込むポイントを解説しています。

2.従業員への研修とロールプレイの実施

カスハラへの対応方法は、頭で理解していても、実際の対応では戸惑ってしまうこともあります。

対応マニュアルを活用するためには、現場に対応した研修と実践的なロールプレイが有効です。実際のカスハラ事例をもとに、「どこで引き継ぐか」「どのような言葉を選ぶか」などを体感的に学ぶことで、いざというときの対応力が向上します。

また、研修はメンタル面の備えにもつながります。「自分が悪いわけではない」と認識できることで、不必要に責任を抱え込まずにすむからです。

以下の記事では、カスハラ研修のポイントを詳しく解説しています。

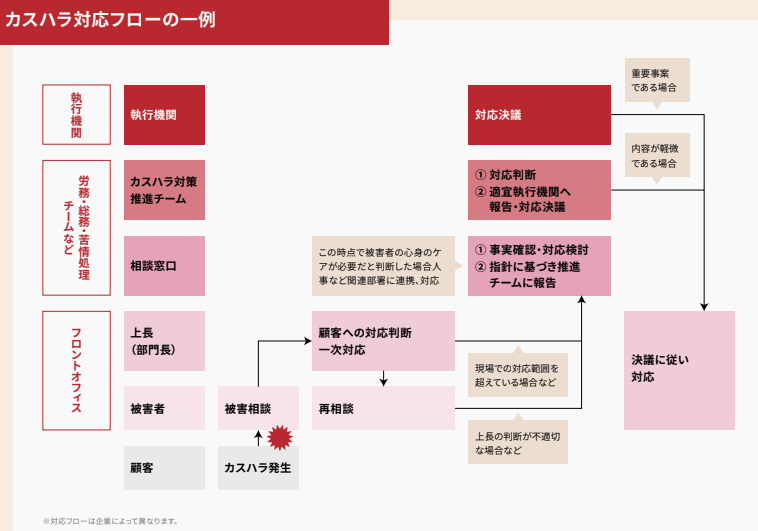

3.相談窓口・報告フローの構築

誰もが安心して相談できる窓口を整えることは、被害の早期発見につながる効果的な予防策です。

カスハラ被害に遭った従業員が、匿名や非公開で相談できる窓口を用意しておくと、早期発見・早期対応につながります。たとえば、「メール相談」「オンラインフォーム」「外部窓口との連携」など、複数の手段を用意しておくと良いでしょう。

また、相談があった際には迅速なエスカレーションができる報告フローも重要です。「誰に、どの段階で、どう伝えるか」を明確にし、全社的に共有しておくことで、対応が後手に回ることを防げます。

4.弁護士や外部専門家との連携体制

社内だけで抱え込まず、専門知識を持つ第三者と連携しましょう。

悪質なカスハラ事案には、法的対応が必要になるケースも少なくありません。弁護士や外部のハラスメント対策専門家と連携することで、客観的な視点から対応方針を判断できるほか、警告文の発出や損害賠償請求などの対応も可能になります。

また、外部との連携体制を構築しておくことで、従業員にも「いざというときは会社が守ってくれる」と安心感を与えられます。

カスハラを撃退できる法的対応とは?

いくら社内で対応マニュアルを整備しても、悪質なカスハラはエスカレートすることがあります。そうした場合には、「法的対応」も視野に入れることが、従業員を守り、組織として毅然とした姿勢を示すために重要です。

ここでは、法的に撃退するために知っておきたい3つの観点から解説します。

- カスハラ行為が違法となるケースと適用される法律

- 接客拒否・退去要請を正当におこなうためのポイント

- 損害賠償や警察通報の進め方と注意点

とくに2つ目の接客拒否や退去要請を正当におこなうことは従業員の安全確保にもつながります。詳しくみていきましょう。

1.カスハラ行為が違法となるケースと適用される法律

カスハラの中には、法に触れる行為も多く含まれます。たとえば以下の言動は、法的に「違法」と判断される可能性があります。

- 「訴えてやるぞ」「店を潰してやる」などの発言 → 脅迫罪

- 他の客の前での暴言や人格否定 → 名誉毀損罪

- 業務を長時間妨害するような居座り → 威力業務妨害罪

- 無理な謝罪や金銭補償を強要する → 強要罪

企業側が「明らかな違法行為である」と認識しておくことで、対応が感情論に流されず、適切に対処しやすくなります。

さらに、2025年には労働施策総合推進法の改正が予定されており、カスハラに関する企業の対応義務が一層強化される見込みです。また、東京都や北海道などの自治体では、独自のカスハラ防止条例も制定されており、地域ごとに具体的なルールが定められています。

以下の記事では、カスハラに関する法律を解説しています。

2.接客拒否・退去要請を正当におこなうためのポイント

「顧客だから」と、どこまでも対応を続ける必要はありません。法律上、企業や店舗には「営業の自由」があり、正当な理由があれば接客拒否や退去を求めることが可能です。

ただし、トラブル防止のためには、以下のポイントを押さえることが大切です。

- 接客拒否・退去要請をおこなう際は、事実経過を記録に残す

- 感情的ではなく、冷静かつ丁寧な伝え方を意識する

- 「弊社ではこのような言動は対応いたしかねます」とルールに基づいた説明をおこなう

また、これらのルールはあらかじめ社内マニュアルとして明文化し、従業員間で共有しておくことが有効です。

3.損害賠償や警察通報の進め方と注意点

悪質なケースでは、損害賠償や刑事告訴も選択肢になります。顧客による暴言や脅迫によって従業員が体調を崩し、休職や退職に追い込まれた場合、企業は加害者に対して損害賠償を請求できます。

また、刑事事件に該当する場合には、警察へ通報・被害届の提出などの対応も可能です。法的手続きに進む際は、以下を意識しましょう。

- 必ず弁護士を通じて冷静に対応する

- 社員本人任せにせず、企業として主導権を持つ姿勢を明確にする

- 記録(録音・メモ・防犯カメラ映像など)を整理しておく

「企業が守ってくれる」と従業員が実感できる対応が、離職防止や組織の信頼強化にもつながります。

電話対応のカスハラ撃退には「カイクラ」がおすすめ

電話対応中に起こるカスハラは、録音が残らないことや対応者が一人になりやすいことから、非常に厄介です。「言った・言わない」の争いに発展したり、対応者に精神的負担が集中したりするケースも少なくありません。

こうしたリスクを最小限に抑えるために有効なのが、カイクラの活用です。ここでは、カスハラ撃退に役立つカイクラの3つのポイントを紹介します。

- 通話を自動録音し、証拠として保存できる

- 受電時に誰からかわかるので対応者を変更できる

- 録音データを活用した対応記録・分析で業務改善にも効果

それぞれ詳しく紹介します。

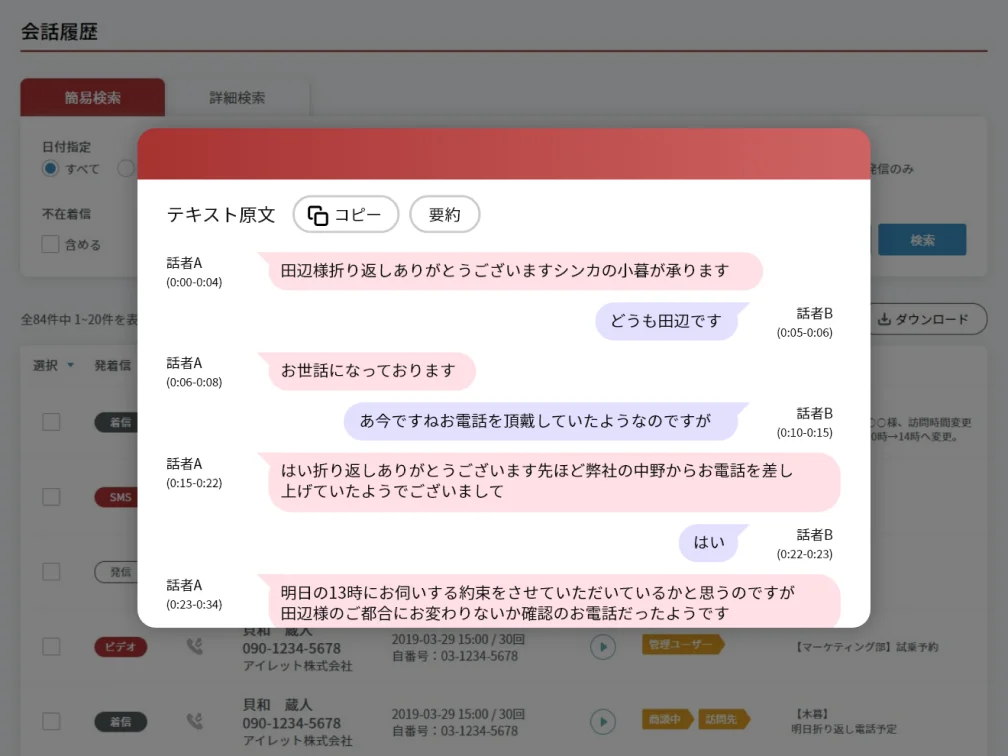

1.通話を自動録音し、証拠として保存できる

電話のやりとりを記録することで、対応が変わります。

カイクラでは、すべての通話を自動で録音・保存できるため、手動操作の手間がなく、トラブル発生時にも冷静に対応できます。録音データは後日、上司と一緒に内容を確認し、証拠として提示することも可能です。

さらに、録音した音声はテキストに変換できるため、「どの顧客が」「どのような内容で」問題を起こしたのかを手早く確かめられます。これにより、「言った・言わない」の議論を避けられ、対応の属人化防止にもつながります。

2.受電時に誰からかわかるので対応者を変更できる

カスハラをする相手に「適切な対応者」を選ぶこともできます。カイクラでは、受電時に顧客情報が自動的にポップアップ表示され、過去の通話履歴やタグ付け内容がすぐに確認可能です。

たとえば、「以前、女性スタッフに対してセクハラ発言があった」などの情報が記録されていれば、受電時点で別の男性スタッフが対応する判断ができます。この機能によって、特定の従業員への偏ったハラスメント被害を防ぐことが可能になり、現場の安心感も高まります。

また、顧客ごとに注意が必要な人物にタグを付ける機能もあるため、全スタッフで情報を共有しながら、組織的な対応が可能です。

3.録音データを活用した対応記録・分析で業務改善にも効果

録音は「証拠」だけではなく、「教育用の素材」としても活用できます。カイクラに蓄積された録音データは、実際に起きたカスハラ事例として研修にも活用可能です。

リアルな事例をもとにしたロールプレイやディスカッションをおこなうことで、従業員の対応力や判断力を効果的に養えます。

さらに、「どの曜日・時間帯にカスハラが起きやすいか」「どの業務内容に対して怒りが集中しているか」などを分析すれば、カスハラの傾向が可視化され、根本的な対策にもつなげられます。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラ撃退には体制と記録がポイント

カスハラに立ち向かうには、現場の冷静な対応と、企業としての備えの両立が欠かせません。一人の対応力だけに頼るのではなく、組織としての明確な方針と支援体制を持つことが、被害の抑止と再発防止につながります。

とくに重要なのが、証拠となる記録の徹底です。録音や記録があれば、万が一トラブルが発生した際も、冷静かつ正当に対応できます。すぐにできる対策としては、通話録音ツールの導入や防犯カメラの設置などがあり、費用対効果も高い実用的な手段です。

しかし、「まず何から始めればいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。そのようなときに役立つのが、カイクラが提供するカスハラ対策の資料です。現場で起こり得る事例や、法的リスク、企業としての備え方までがわかりやすくまとめられており、初めての方にもおすすめです。

カスハラ対策のお役立ち資料は、以下より無料でダウンロードできます。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説