近年、顧客からの悪質なクレームや理不尽な要求、従業員への暴言などのカスハラ(カスタマーハラスメント)に悩む企業が増加しています。

カスハラに対して正しい対応をとらないと、従業員の離職や事実ではない悪評の拡散につながりかねません。そもそもカスハラがどのような行為なのかわからないと、正しく対処もできません。

そこで本記事では、カスハラの意味やクレームとの違いなどを紹介します。

加えて、カスハラが発生したときの対応方法や発生前の対策などカスハラについて網羅的にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

カスハラに関して網羅的に知りたい方のために、カイクラではカスハラの定義から企業が取るべき対策、実用的なツール紹介までをわかりやすくまとめた資料を作成しました。

社労士が監修した「カスタマーハラスメント対策」は無料でダウンロードできます。カスハラに対する理解を深める際や、マニュアル作成・社内研修の基礎資料としてご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラとは?意味をわかりやすく解説

カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客などから従業員への迷惑行為や嫌がらせのことを指します。

「顧客など」としているのは、実際にサービスや商品を利用した人だけではなく、まだ自社製品を使っていない人の迷惑行為もカスハラに含まれるためです。

厚生労働省では、カスハラを以下のように定義しています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・能様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・能様により、労働者の就業環境が害されるもの

重要な点は、「労働者の就業環境が害されるもの」がカスハラに該当することです。つまり、「何を言ったか」「何をしたか」だけではなく、「どう言ったか」「相手にどう影響したか」によってカスハラなのかどうかが決まります。

どのような行為がカスハラにあたるのか?

カスハラ行為をかみ砕いて言えば、「客の立場を使って、相手を傷つけたり困らせたりすること」です。カスハラにあたるかどうかは、「やり方」が社会的に許容できるかどうかによって変わります。

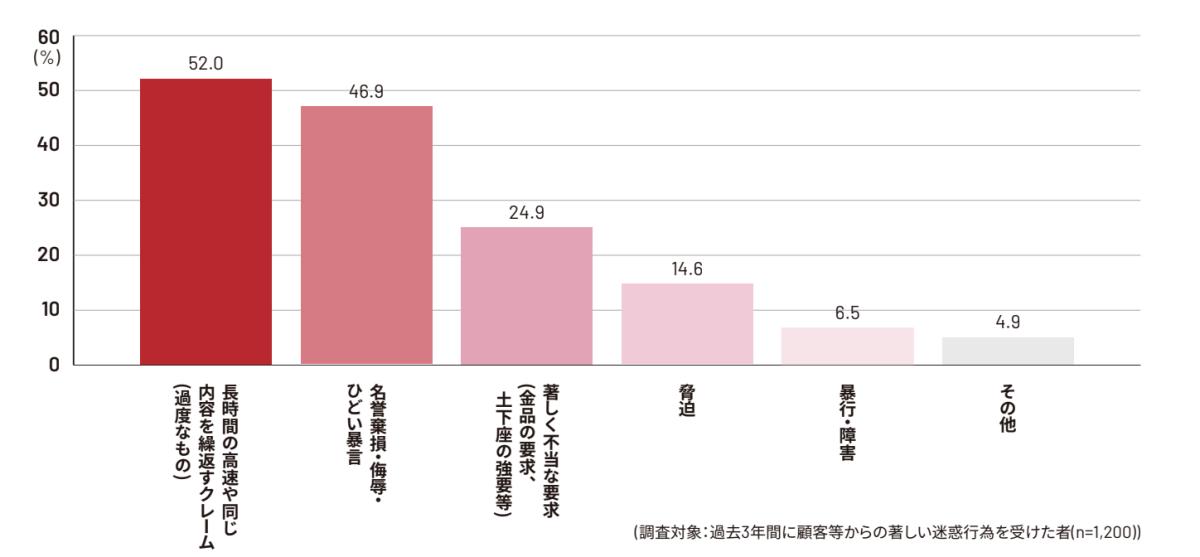

厚生労働省が令和2年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」で、カスハラの相談内容として最も多かった行為は「長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム」(52%)です。

続いて、以下の迷惑行為が「顧客から受けた迷惑行為」として挙げられます。

- 名誉毀損・侮辱・ひどい暴言:46.9%

- 著しく不当な要求(金品の要求や土下座の強要):24.9%

- 脅迫:14.6%

この表からもわかるように、クレームもカスハラの一部です。たとえ最初は正当なクレームであっても、やり方が非常識であったり過剰だったりした場合にはカスハラとみなされることがあります。

ただし、すべてのクレームがカスハラに該当するわけではありません。

混同しがちな正当なクレームとの違いについては、「カスハラと正当なクレームの違いとは?判断基準2つ」にて解説しますのであわせてご一読ください。

近年カスハラが社会問題として注目される理由

もともと存在していたカスハラですが、近年になって社会問題として大きく取り上げられるようになりました。その背景には、被害の増加に加え、社会全体の価値観の変化が影響しています。

ここでは、現状のデータや背景要因などを通じて、カスハラが注目される理由を解説します。

数字で見るカスハラの実態

まずは、カスハラの実態を数値データからみていきましょう。

厚生労働省が令和2年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」をみると、カスハラが企業にとって身近なものであるとわかります。

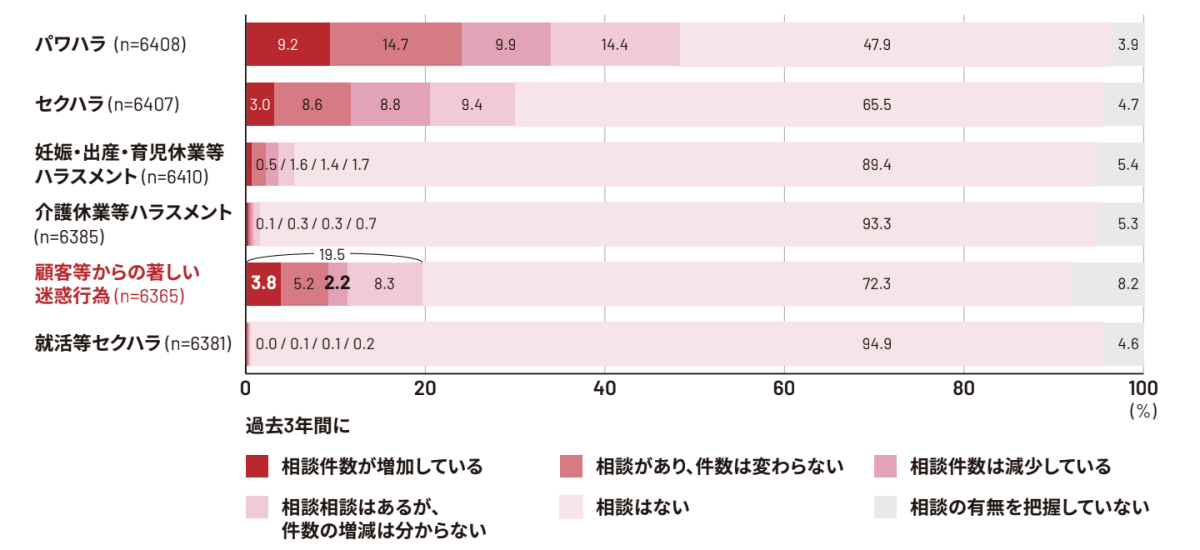

過去3年間に相談があったハラスメントの3位がカスハラです。

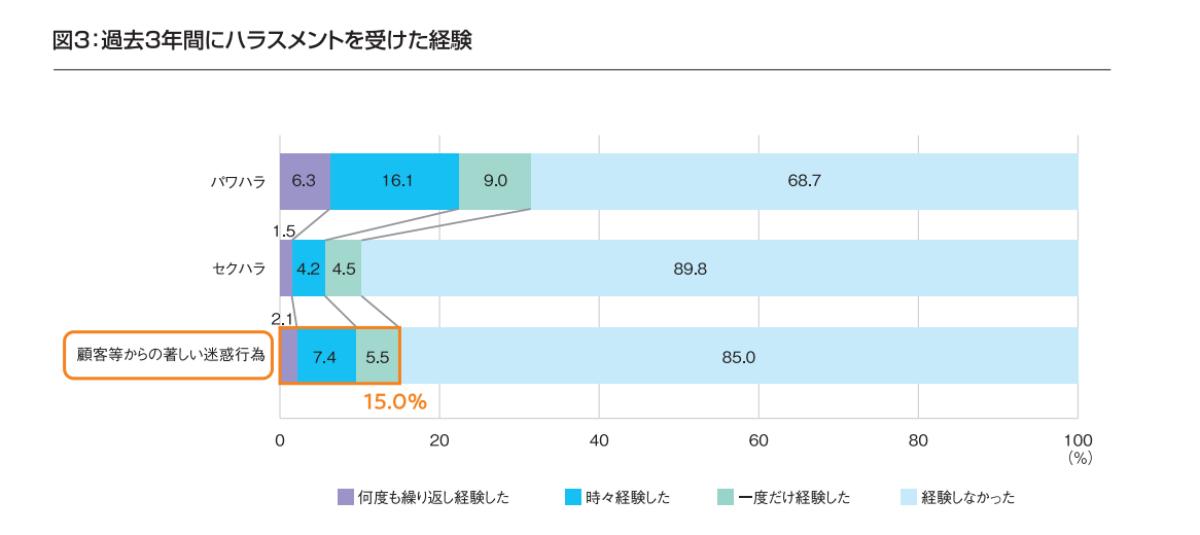

同調査では、「過去3年間にカスハラを経験した人の割合は15%」とし、「セクハラ(10.2%)」よりも高い数値が出ています。

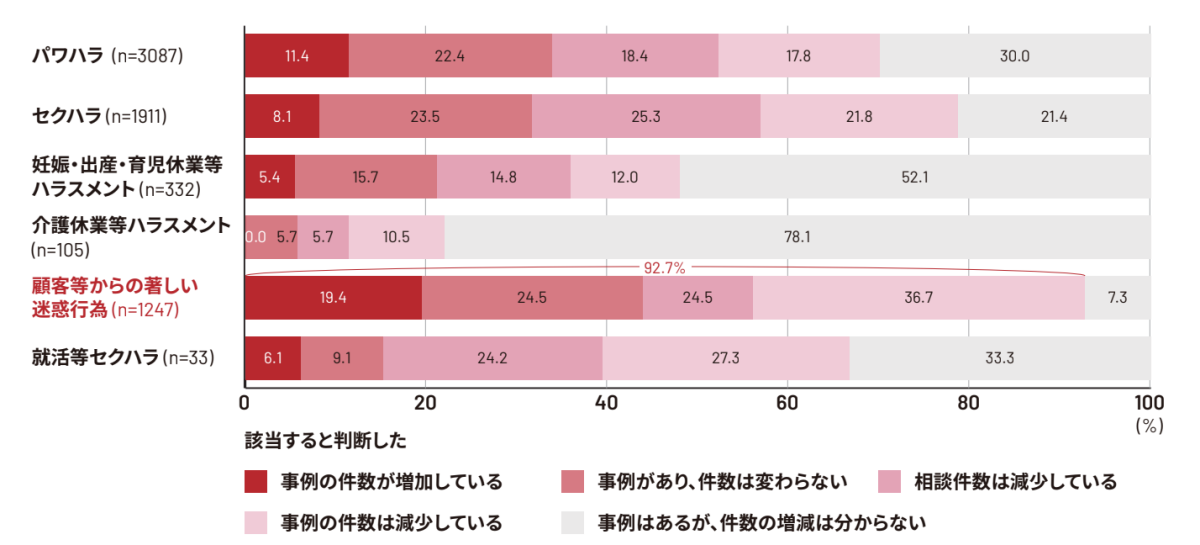

以下の表からは「過去3年間でカスハラの発生件数が増加している」と感じている人が19.4%にのぼり、増加傾向にあることが判明しました。

では、なぜ近年カスハラが増えているのでしょうか。ここからは、カスハラが増加する原因にせまっていきます。

なぜ今、カスハラが増えているのか?

カスハラの増加には、社会的な背景が深く関係しています。

主な要因は、以下の3つです。

- ストレスや社会的閉塞感

- SNSの普及による即時クレーム&炎上

- 「お客様は神様」文化

まず、社会全体にストレスや閉塞感が広がっていることが挙げられます。景気の不安や人間関係のストレスが募り、イライラのはけ口としてサービス業のスタッフにぶつけるケースが増えていることが考えられます。

次に考えられるのは、SNSの普及によって誰でも簡単に情報を拡散できるようになったことです。店員の態度が気に入らないだけで動画を撮影したり、内容を誇張して投稿されたりするなど、企業が一方的に悪者にされやすい環境ができています。

さらに、日本独自の「お客様は神様」という価値観が根強い点も見逃せません。もともとは店側が感謝の意味で使っていた言葉ですが、やがて「お客だから何を言ってもいい」と誤解され、いきすぎた要求につながっています。

社会全体での「カスハラ対策」への動き

こうしたカスハラの増加を受けて、企業だけではなく行政も対策に乗り出しています。

その象徴的な動きが、2025年4月1日に東京都で施行された「カスタマー・ハラスメント防止条例(通称:東京都カスハラ防止条例)」です。

本条例は、国が発行する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準拠した定義を採用しており、基本的な考え方は国の方針と一致しています。

東京都カスハラ防止条例の内容については以下の記事をご覧ください。

今後は、東京都の取り組みをきっかけに、他の自治体でも同様の動きが広がると予想され、社会全体でカスハラを防止する取り組みが求められています。

このようにカスハラへの理解が広がる一方、現場では「どこまでが正当なクレームで、どこからがハラスメントなのか」と線引きに悩む声も少なくありません。

この違いを正しく把握していないと、真摯なクレームにも過剰反応してしまい、結果的に本来の顧客を失う恐れがあります。

つまり、「カスハラ」と「正当なクレーム」の違いを知ることは、従業員を守りながら顧客満足度を維持するためにも欠かせない視点です。

ここからは、両者の違いを判断するための基準を紹介します。

カスハラと正当なクレームの違いとは?判断基準2つ

カスハラとクレームの判断基準は、以下の2点です。

- 要求が妥当か

- 要求に対する手段が社会の基準からみて適切か

カスハラとクレームは、とるべき対応が違います。混合して誤った対応をしないためにも、カスハラとクレームの判断基準を正しく理解しましょう。

それでは、ひとつずつ紹介します。

1.要求が妥当か

まず基準となるのは、要求の妥当性の有無です。

顧客などの主張に関して、まずは事実関係や因果関係を確認して、以下を判断しましょう。

- 自社に過失がないか

- 妥当な主張か など

たとえば「購入した商品が動かないので、交換もしくは返品したい」と顧客が主張するのは、妥当な要求です。

一方で「商品自体に問題はないが、作動音が大きくて気に入らないので、土下座して謝罪してほしい」などは、作動音の大きさと従業員の対応に因果関係はなく、謝罪の必要も全くないため、妥当な要求ではありません。

このように、要求に妥当性が認められない場合は「クレームではなくカスハラ」と判断します。主なケースを以下に挙げましたので、参考にしてください。

▼要求に妥当性が認められない場合

- 商品やサービスに過失が認められない場合例:レストランで注文した料理の味が個人的な好みに合わず、全額返金を要求する など

- 要求の内容が商品・サービスと関係ない場合例:ホテルのフロントスタッフに、自身の私生活の悩み相談を長時間強要する宿泊客 など

2.要求に対する手段が社会の基準からみて適切か

前述の要求の妥当性の確認とあわせて「要求に対する手段が社会の基準に照らして適切か」も、カスハラかクレームかを判断する基準です。

要求に対する手段が、社会の基準からみて不適切な場合もカスハラにあたります。

カスハラに該当する主な例を以下にまとめましたので、判断の参考にしてください。

| 身体的な攻撃 |

|

|---|---|

| 精神的な攻撃 |

|

| 威圧的な言動 |

|

| 土下座の要求 |

|

| 継続的またはしつこい言動 |

|

| 拘束的な言動 |

|

他にも、差別的もしくは性的な言動も、社会の基準からみて不適切です。

仮に要求に妥当性があっても、上記に挙げた暴力行為などは犯罪に該当しうる行為です。

▼要求に妥当性があっても、要求に対する手段が不適切な例

注文したラーメンのなかに虫が入っていた→返金を要求する際に従業員に殴りかかる

「クレームではなくカスハラ」と判断できる行動の具体例をさらに知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

カスハラと判断されるケースは、対応にあたる従業員の身体的・精神的負担が大きいため、組織的な対策をしないとさまざまな面で悪影響を及ぼす恐れがあります。

実際に、カスハラが原因で労災認定されるケースも発生しています。

労災認定事例に関しては、社労士監修の資料「カスタマーハラスメント対策」にて解説していますので、ご参考ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

ここからは、カスハラ対策をしない悪影響を紹介します。

企業がカスハラを放置すると起こる3つの悪影響

カスハラ対策をしない主な悪影響は、以下の3つです。

- 従業員のモチベーションが低下や離職者の増加につながる

- 企業の業務に支障が出る

- 企業イメージの低下により既存顧客が離れる

なかでも既存顧客への影響は見落としがちなので、ぜひチェックしてください。それでは、ひとつずつ紹介します。

1.従業員のモチベーションが低下や離職者の増加につながる

まず影響を受けるのは、カスハラの対応にあたる従業員です。顧客からの攻撃的な言動や理不尽な要求に接することで、従業員は強い不安やストレスを感じます。

不安やストレスが続くことで、不眠や食欲不振などの健康不良だけではなく、以下の悪影響に及ぶ恐れもあります。

- 業務のパフォーマンス低下

- 顧客対応への恐怖心や精神的苦痛からの休職や退職 など

「従業員をカスハラの悪影響から守る」などの観点からも、カスハラの対応を従業員任せにせず、組織でおこなうことが大切です。

2.企業の業務に支障が出る

カスハラが組織に及ぼす1番の悪影響は、業務に支障が出ることです。カスハラ対応によって他業務ができないことで、人的リソースが不足し業務が滞る恐れがあります。

また他業務への支障以外にも、以下の影響が考えられます。

- サービスの値下げや慰謝料対応などの金銭的損失

- SNSの投稿による企業イメージの低下 など

慰謝料の支払いやSNSへの悪質な投稿に対しては、専門的な知識が必要になる場合があります。自社での対応が難しい場合は、弁護士と連携して解決しましょう。

3.企業イメージの低下により既存顧客が離れる

見落としがちなのが、既存顧客への影響です。

SNSへの悪質な投稿により企業イメージが低下すると、それに連動してサービスを利用するユーザーのイメージも低下する恐れがあります。

▼例

アパレルブランドAの広告が人種差別にあたる、など根拠のない投稿がSNSで広まり非難が集まった

→「アパレルブランドAのアイテムを持っている人は、人種差別を容認している」などのイメージが広がり、アパレルブランドAのアイテムを使いにくくなった など

また従業員の人数が少ない接客業などで懸念されるのは、カスハラ対応によるリソース不足が、サービス品質の低下を招くことです。

▼例

コールセンターにてカスハラの対応に時間をとられ、通常の問い合わせ対応が遅延。

→待ち時間が大幅に増加して、電話がつながるまで20分ほどかかった

レストランにて、従業員がカスハラ対応に集中し、他の顧客へのサービスが手薄に。

→レジの前で会計を待つ顧客が増えたり、食事の進み具合にあわせたサービスの提供ができなかったりした

このようにカスハラを放置すると、従業員だけではなく企業イメージや既存顧客にも悪影響が及ぶ恐れがあります。

従業員や企業イメージ、既存顧客を守るためにも、カスハラは放置せずきちんと対応することが大切です。

「とはいえ、どのような対策をとればいいの?」という方に向けて、ここからはカスハラの対策に関して紹介します。

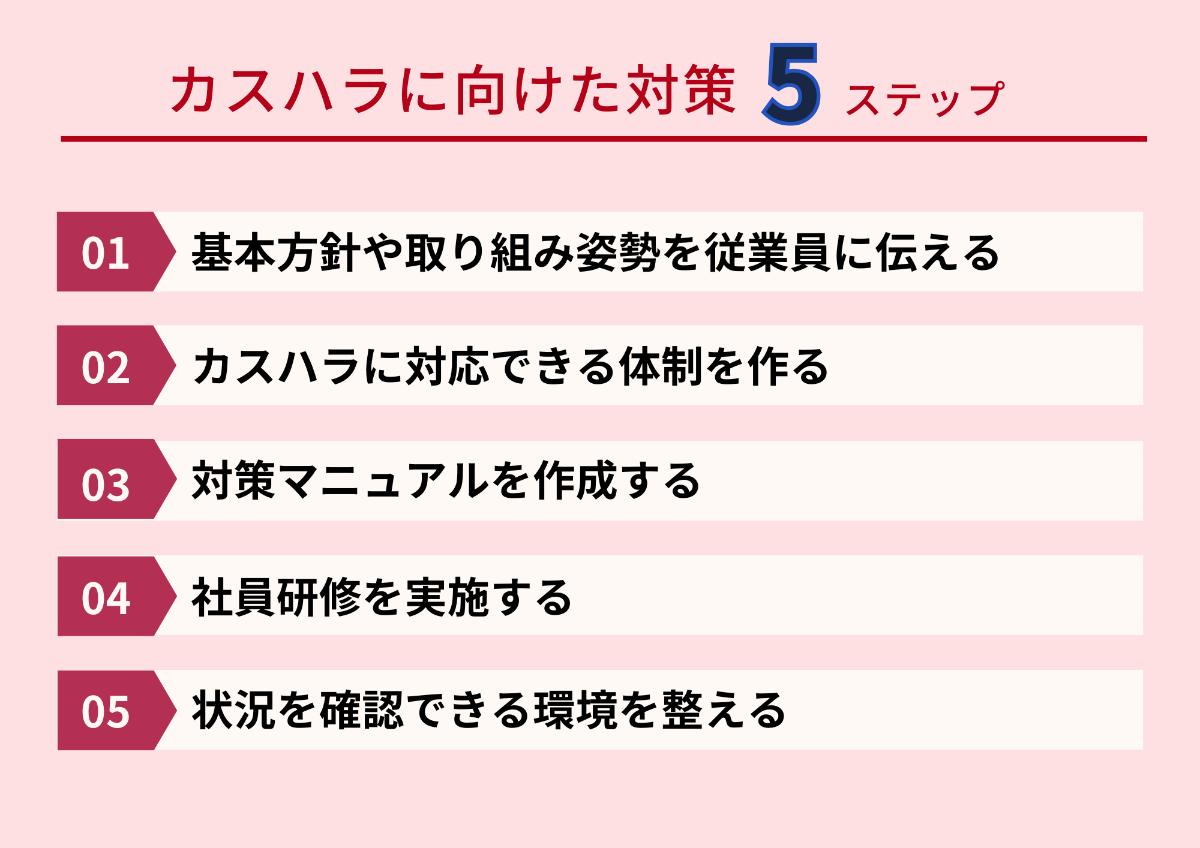

5ステップ!カスハラに向けた対策

カスハラに向けた対策は、以下の5ステップでおこないます。

どれも大事なステップなので、しっかり押さえましょう。

1.基本方針や取り組み姿勢を従業員に伝える

まず大切なことはカスハラに対する基本姿勢や取り組み、対応方法を従業員に対して明確にすることです。

従業員がカスハラの方針を理解することで、互いにサポートし合える環境が作られ、一貫性のあるサービスを顧客に提供できます。

基本姿勢の例は以下のとおりです。

▼基本姿勢の例

- 自社が考えるカスハラの定義

- 「迷惑行為は顧客であっても許容しない」という毅然とした態度と、不当な要求に対する組織的な対応方針

- カスハラを受けた際の相談窓口の設置と、速やかな報告・相談の推奨

「部署単位ではなく、組織として従業員を守る」などの姿勢を伝えることで、組織に対する安心感が従業員のなかに生まれ、離職防止にもつながります。

2.カスハラに対応できる体制を作る

方針を従業員に伝えた後は、カスハラに対応できる体制を作りましょう。

具体的にはカスハラに対する現場での初期対応を決定したり、カスハラを受けた従業員が相談できる窓口を設置したりします。

相談窓口を設置し1人で問題を抱え込まないように配慮することは、以下のことにつながります。

- カスハラを受けた従業員の精神的・身体的健康を守る

- ハラスメントによるストレスによる燃え尽き症候群を防ぐ など

相談窓口になる人や部署を決定したら、従業員に周知しましょう。

またカスハラの相談に対応する人は、状況把握や事実確認、顧客対応や相談してくれた従業員のフォローと、非常に重要な役割を担います。

そのため、相談対応者に向けた定期的な研修も実施しましょう。

3.対策マニュアルを作成する

カスハラが発生したときに、どのような対策をとればいいかわかりやすいように対策マニュアルも作成しましょう。

カスハラの対策をマニュアルにまとめておくことで「一貫した対応ができる」などのメリットがあります。

マニュアルには、従業員がすぐに行動に移せるよう、具体的な対応手順を記載します。

▼マニュアル例<現場対応>

1人で抱え込まず、必ず責任者に報告し、複数名での対応を心がける顧客の主張は丁寧に傾聴し、後の対応に備えて録音などで記録を残す今後の対応に必要となる顧客情報(氏名、連絡先など)を確認する

また対策マニュアルは「作って終わり」では、意味がありません。対策マニュアルを活用するコツは以下の3つです。

- 誰でも読みやすく使えるマニュアルにする

- 事例を多く集めて記載する

- 内容を定期的に更新する

対策マニュアルを活用するコツの詳細や、作成時のポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

4.社員研修を実施する

カスハラ行為に対する対応が決定したら、従業員へ周知しましょう。

対策マニュアルの配布とあわせて、迷惑行為や悪質なクレーム対応に対する研修の実施も、カスハラの対策として効果的です。

日頃から研修を実施することで、どのような対応をすればいいのか事前に学べるので、カスハラの発生時でも慌てずに対応できます。

カスハラ研修の主な実施方法は、以下の3つです。

- 厚生労働省の動画で学ぶ

- eラーニングなどの動画教材を活用する

- 外部講師を招いて研修する

厚生労働省の動画を活用すれば、費用をかけなくでも研修を実施できます。各実施方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

5.状況を確認できる環境を整える

カスハラの発生状況を、後から確認できる環境作りも重要です。防犯カメラの録画や電話の録音などがあると、第三者が状況を公平に判断でき、理不尽な要求かどうかの判断材料となります。

また防犯カメラや電話の録音は、カスハラを起こす人の抑止力になり、不当な非難から従業員を守ることにもつながります。

とくに顔の見えない電話は、心理的障壁が低くなり普段は言えないことを言わせやすくするので、通話録音ができるシステムを導入して備えることが重要です。

クレーム対策における通話録音システムは、以下3つの観点で選びましょう。

- 自社に適した機能が備わっているのか

- システムがオンプレミス型なのかクラウド型なのか

- 予算に適したシステムなのか

選び方の詳細やおすすめの通話録音システムを知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

カスハラ対策の詳細や、社員を守るためのカスハラ対策を実施した企業の事例に関しては、以下の記事に詳しく書いてあります。気になる方は、ぜひご確認ください。

ここまではカスハラが発生する前に準備できる対策に関してお伝えしてきましたが、カスハラが発生したあとの対応も重要です。

いざというときに備えてカスハラが発生したときの対処法についてもまとめておくと、慌てずに対応ができます。

そこでここからは、カスハラが発生したときの対処法について紹介します。

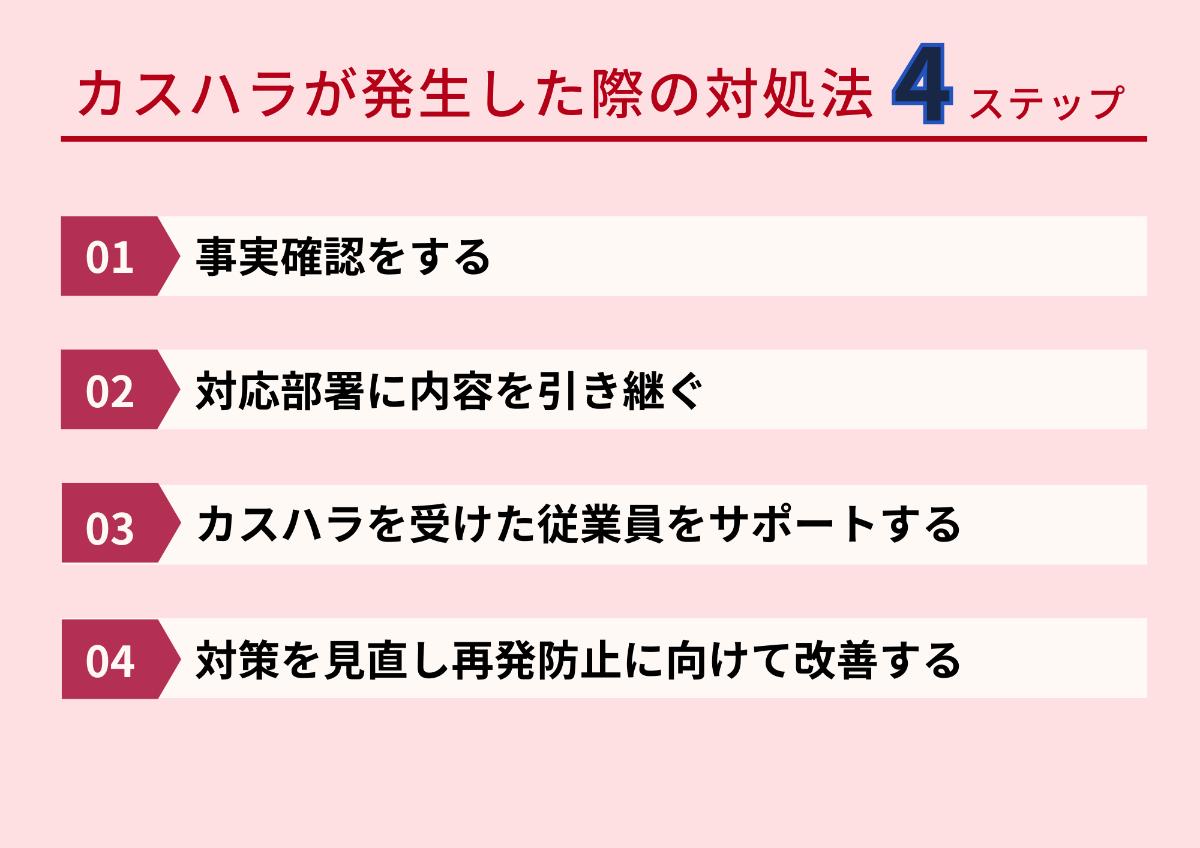

4ステップ!カスハラが発生した際の対処法

カスハラが発生した際の主な対処法は、以下の4ステップです。

なかでも、事実確認はカスハラかどうかを判断する重要な要素です。それでは、ひとつずつ紹介します。

1.事実確認をする

カスハラが発生したら、まずはカスハラか否かを判断するために、証拠・証言に基づいて顧客の主張を確認します。

顧客の主張に妥当性があり商品やサービスに過失がある場合は、謝罪し、商品の交換や返金に応じましょう。

とはいえ、証言が録音や録画されていない場合は、記憶をもとにしか判断できず、客観性に欠けます。対策でもお伝えしましたが、客観的な判断には録音や録画で記録を残すことが重要です。

電話での会話は、通話録音データがあると事実確認が容易です。コニュニケーションプラットフォーム「カイクラ」があれば、すべての通話が自動録音されるので、録音漏れの心配がありません。

カイクラのサービス資料は以下からダウンロードできますので、お手にとってご覧ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

2.対応部署に内容を引き継ぐ

顧客などの要求や言動が悪質で自社での対応が難しい場合は、弁護士への相談や警察への通報を検討しましょう。

弁護士への相談などの訴訟手続きや警察への通報、地方自治体など、社外の組織との連携が必要になった場合は、以下の内容を引き継ぎます。

- 対応日時・場所

- 対応した従業員

- 顧客情報

- 顧客の要望内容

- 管理者の指示や対応の詳細

- 対応結果 など

上記をまとめる際は、時系列で整理しておくと流れがつかみやすく引き継ぎもしやすいのでおすすめです。

3.カスハラを受けた従業員をサポートする

カスハラは、従業員に精神的負担を与えます。そのため、カスハラの対応をした従業員のケアが重要になります。

従業員のストレスが強いようであれば、必要に応じてカウンセリングなどメンタルケアも検討しましょう。

カスハラが繰り返される不相当な行為には、従業員が一人で対応せず、複数名もしくは組織で対応して従業員をサポートすることが大切です。

4.これまでの対策を見直し再発防止に向けて改善する

カスハラの対応が終わった後は、再発防止に向けて現在の対応を見直すことが大切です。

現在の対応を見直すときは、発生から時系列で改善できるポイントがないかを振り返りましょう。

最初に電話に出た従業員が上職に変わるタイミングを逃し、長時間拘束された→今後は、顧客の許可をとらずに保留にして上職に変わる、など

カスハラの発生は、多くの要因が関係しています。カスハラが発生したら、事例を書き留め、定期的な見直しや改善を継続的におこないましょう。

なお、以下の資料では、チーム編成例やフローなどカスハラが発生した際の具体的な対策を掲載しております。無料でダウンロードできますので、あわせてご参考ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラに関するよくある質問7つ

カスハラに関するよくある質問は、以下の7つです。

- カスハラと関係がある法律は?

- カスハラの取り組み事例はある?

- カスハラの相談窓口はある?

- カスハラはどんな職業・職場でよく起きる?

- 電話やネット上でもカスハラ対象になる?

- 通話や会話の録音・記録は法律上問題ない?

- カスハラを訴えるにはどのような証拠が必要?

それでは、ひとつずつみていきましょう。

Q1.カスハラと関係がある法律は?

カスハラに関係がある犯罪、違法行為に抵触・関連する条文として、主なものは以下の通りです。

| 身体的な攻撃 | 傷害罪:刑法204条 暴行罪:刑法222条 |

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。 |

|---|---|---|

| 精神的な攻撃 | 脅迫罪:刑法208条 | 生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 |

| 威圧的な言動 | 脅迫罪:刑法249条 侮辱罪:刑法231条 |

生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または過料に処する。 |

| 土下座の要求 | 強要罪:刑法223条 | 生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する |

| 継続的またはしつこい言動 | 名誉毀損罪:刑法230条 信用毀損及び業務妨害:刑法233条 |

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処する。 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 |

| 拘束的な言動 | 威力業務妨害罪:刑法234条 不退去罪:刑法130条 |

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。 |

参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」10P

上記に挙げた以外に、軽犯罪法においてもカスハラは法律・規則に抵触する可能性があります。

カスハラに関連する法律について詳しくは以下の記事で解説しております。あわせてご一読ください。

Q2.カスハラの取り組み事例はある?

カスハラの取り組み事例は、あります。話題になったのは、東京都の取り組み事例です。

東京都では、全国初となる「カスタマー・ハラスメント防止条例(通称:東京都カスハラ防止条例)」が2025年4月1日から施行される予定です。

今後、他の自治体においてもカスハラ防止に向けた同様の動きが広がることが予想されます。

以下の記事では、実際にあったカスハラの事例を紹介しています。

具体的にどのようなカスハラがあったかを詳しく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

Q3.カスハラの相談窓口はある?

会社に相談窓口がない場合は、厚生労働省の委託事業である「ハラスメント悩み相談室」に相談をしましょう。

上記で紹介したサイト内には、その他の相談機関も紹介があります。一部を紹介するので、連絡をする際の参考にしてください。

| 厚生労働省 SNS相談 | SNS相談などをおこなっている団体一覧を案内 |

|---|---|

| 総合労働相談コーナー (各都道府県労働局及び労働基準監督署) | 労働問題に関するあらゆる分野について、専門の相談員が面談あるいは電話 |

| みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) | 最寄りの法務局・地方法務局にて、差別や虐待、パワーハラスメントなど、さまざまな人権問題についての相談を受け付ける電話 |

| 法テラス(日本司法支援センター) | 解決に役立つ法制度や団体などの関係機関の相談窓口を、コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内 |

Q4.カスハラはどんな職業・職場でよく起きる?

カスハラは、顧客と直接接する機会が多い職場でとくに起きやすい傾向があります。

具体的な業種は、以下のとおりです。

▼カスハラが発生しやすい業種の例

- 小売業(スーパー・コンビニ・百貨店など)

- 飲食業(レストラン・カフェ・ファストフードなど)

- 宿泊業(ホテル・旅館)

- 運輸・交通(鉄道・タクシー・空港など)

- 医療・介護・福祉施設

- コールセンター・カスタマーサポートなどの電話対応窓口

とくに電話対応の現場では、相手の顔が見えない匿名性から、言葉が攻撃的になりやすく遠慮がなくなる特徴があります。

また最近では、ネットショップやSNS経由でのやり取りでも、メールやDMを通じて暴言や嫌がらせを受ける「オンラインカスハラ」も増加しています。

Q5.電話やインターネット上でもカスハラ対象になる?

はい。電話やチャット、SNSなどの非対面の場面でも、「相手に精神的苦痛や業務妨害を与える行為」はカスハラとみなされます。

たとえば、コールセンターへの長時間にわたるクレームや、オンライン上で相手の人格を否定するような発言は、対面ではなくても立派なハラスメント行為です。電話は顔が見えない分、言葉づかいが強くなりやすく、暴言・罵倒などの被害が多く見受けられます。

インターネット上では、企業の対応に不満を感じた顧客が、SNSに悪質な投稿をおこなったり、従業員の顔や名前を無断でさらしたりする行為もみられます。

企業側としては、名誉毀損や業務妨害にあたる可能性もあり、放置はできません。通話の録音やSNS上での監視・ログ保存などの対策を進める必要があります。

Q6.通話や会話の録音・記録は法律上問題ない?

自分が会話の当事者であれば、通話や会話を録音・記録することは法律上問題ありません。

証拠保全やトラブル防止の目的で録音や記録をとることは合法とされています。つまり、顧客との電話内容や店頭でのやり取りを録音しても、法的に問題ないということです。

ただし注意したいのが、録音データの扱い方です。録音した内容を相手の許可なく第三者に共有したりSNSなどで公開したりした場合は、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる恐れがあります。

録音データはあくまで社内の対応記録として適切に保管し、必要な場合のみ法的に対応する材料として使うのが適切です。

Q7.カスハラを訴えるにはどのような証拠が必要?

カスハラの法的解決を検討する際は、事実を客観的に証明できる証拠の収集が重要です。

弁護士への相談をスムーズに進めるためには、以下の証拠を準備しましょう。

▼証拠の例

- 防犯カメラなどのデータ

- 録音した音声データ

- 来訪した日時や回数、内容を記録したメモ

- (電話の場合)受電回数や通話時間、通話記録や内容メモ

- SNS上のメッセージや投稿

なお、通話録音は、証拠の獲得や業務上必要な利用目的であれば違法とはなりません。

ただ、不要なトラブルを避けるために、「記録をとらせていただきます」と一言添えるのもひとつの手です。「記録をとる」の一言で、相手の迷惑行為や嫌がらせが収まることもあります。

確実に証拠を残すなら自動で通話録音ができるカイクラがおすすめ

カスハラが発生した際のフローで重要なのは、事実確認です。

商品の不良など明確な基準がない問題の場合、事実確認が曖昧では、顧客の主張が正しいかどうかやカスハラかどうかの判断ができません。

電話対応であれば、通話録音データがあれば客観的な事実確認ができます。数多くある電話対応できるシステムのなかでも、おすすめなのは「カイクラ」です。

カイクラがおすすめの理由は、以下の3つです。

- 携帯電話に限らず固定電話を含めた全通話を自動で録音するため、システムエラーや録音ボタンの押し忘れなどで起きる「録音失敗」を防ぐ

- 顧客の対応履歴が一元管理できるので、顧客を待たせないスムーズ対応ができ新たなクレーム発生を防止できる

- 通話録音をデータ通信する際にハッキングを防ぐための暗号化をおこなっているためセキュリティ面でも安心

カスハラ対策だけではなく、クレームや通常の電話対応にも活用できるカイクラの詳細は、以下からご覧ください。

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラには組織全体で取り組もう

カスハラは、部署単位ではなく組織全体で取り組むことが大切です。

東京都でのカスハラ防止条例の制定を機に、今後カスハラ対策の重要性は一層高まると予想されます。

組織として明確な方針や具体的な対応手順を整備し、従業員が安心して働ける環境を作りましょう。

「とはいえ、どのように従業員が安心できる環境をつくればいいのかわからない」という方に向けて、カイクラでは実践的な対策がわかる「社労士が教えるカスタマーハラスメント対策」を無料提供しています。

資料は以下からダウンロードできますので、ぜひお手にとってご確認ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説