カスハラ(カスタマーハラスメント)は、対応マニュアルを用意するなど従業員が適切な対処ができる環境を作ることで、トラブルの拡大を防げます。

またトラブルを最小限に収めれば、従業員の受けるストレスが少なく済み、離職防止にもつながります。

しかし、実際にカスハラ対応マニュアルを作ろうとすると、「何から手を付ければ良いのか」「どの項目を盛り込めば良いのか」と悩んでしまう方も少なくありません。

そのような場合、厚生労働省や各自治体などが公表しているカスハラ対策のガイドラインに従って、マニュアルを作るのがおすすめです。

この記事では、ガイドラインを活用してカスハラ対応マニュアルを作る際のポイントや、マニュアルを活用するコツを解説します。カスハラへの具体的な対応策や事例もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

カスハラに備えるには、企業として講じるべき対策を把握しておくと、迅速に対応できるためおすすめです。

シンカでは、社労士監修のもとカスハラとクレームの違いや、対応フローの一例などをまとめた資料をご用意しています。資料が手元にあれば、マニュアル作成時や対応フローの検討時にすぐ参照できます。気になる方は以下よりダウンロードし、お手元でご確認ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ対応マニュアルとは?

カスハラから従業員を守り、適切な対応を組織的に進めるために欠かせないのが「カスハラ対応マニュアル」です。マニュアルがあることで、現場が迷わず行動でき、企業全体として一貫した対応が可能になります。

ここでは、カスハラ対応マニュアルの役割や作ることのメリットを解説します。

- カスハラ対応マニュアルの役割と必要性

- マニュアルで得られる企業側のメリット

- マニュアルは従業員を守る仕組み

それぞれ詳しくみていきましょう。

カスハラ対応マニュアルの役割と必要性

カスハラ対応マニュアルは、単なる業務手順書ではありません。従業員を守り、組織としてリスクに対応するための大切な存在です。

カスハラ対応マニュアルには、具体的に以下の役割があります。

- 従業員が適切に対応するための手引きになる

- 現場対応のばらつきをなくす

- クレームとカスハラの違いを明示できる

- 緊急時に迷わず判断できる体制を作る

適切な対応ができるための手引きとなり、緊急時にも対応できるカスハラ対応マニュアルがなければ、カスハラにあった従業員が適切に対処できません。加えて、本来であれば真摯に受け止めるべき顧客からの意見を、カスハラとして不適切に対処してしまう可能性もあります。

どのような行為がカスハラに該当し、発生時にどのように対処すべきかを明確にすることが、マニュアル作成の意義です。

なお、カスハラがどのような行為なのかや、クレームの違いは以下の記事で詳しく解説しています。

マニュアルで得られる企業側のメリット

カスハラ対応マニュアルを整備することは、従業員のためだけではなく、企業にとっても大きなメリットがあります。

まず、マニュアルの存在は従業員に「会社が自分を守ってくれる」安心感を与え、信頼を得られるからです。その結果として、従業員の満足度やエンゲージメント向上の結果につながります。

企業のブランドイメージや社会的信頼を守るためにも、適切なカスハラ対応体制を整えておくことが大切です。不適切な対応がSNSや口コミで拡散すれば、一気に評判を損なうリスクがありますが、明確なマニュアルを持つ企業は「従業員を大切にしている」印象を与え、対外的な評価を高めることにもつながります。

さらに、マニュアルの整備は、法的リスクの低減にも効果的です。

カスハラを放置すれば、労働基準法違反や安全配慮義務違反に問われる可能性があります。一方で、事前に対応方針を定めマニュアルに基づいた行動を記録していれば、万が一の際にも企業として正当性を示すことができます。

マニュアルは従業員を守る仕組み

カスハラ対応マニュアルは、企業から従業員への「あなたを守る」意思表示です。明確な対応方針があることで、従業員は安心して日々の業務に取り組むことが可能です。

たとえば、カスハラに日常的にさらされる環境では、ストレスや不安が蓄積し、離職やメンタル不調のリスクが高まります。しかし、マニュアルによって対応フローが明示されていれば、「自分で抱え込まなくてもいい」「困ったときは誰に相談すればいいかがわかる」などの心理的な安心感が生まれます。

このような仕組みがあることが、企業の姿勢を明確に伝える手段です。「従業員を守る会社である」とメッセージが伝われば、社内の信頼関係も深まり、企業文化の健全化にもつながります。

マニュアルは、単なる手順書ではなく、従業員が自信を持って対応できる環境を作るための支えです。

カスハラガイドラインとは?マニュアル作成にどう活用する?

カスハラ対策を強化したいと考えたとき、「どこまで対応すればいいのか」「どのようにマニュアルを整備すべきか」で悩む担当者は多いのではないでしょうか。

そのようなときに参考にしたいのが、厚生労働省が策定した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会」およびガイドラインです。

この章では、以下に分けてガイドラインを実際のマニュアル作成にどう活かすべきか解説します。

- 厚労省のガイドラインの概要

- カスハラガイドラインにおける企業の対応方針

- カスハラガイドラインのどこをマニュアルに活用するべきか

- カスハラガイドラインをもとに対応マニュアルを作成する理由

ガイドラインの概要からマニュアルに反映させるポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

厚労省のガイドラインの概要

カスハラは近年、社会的な関心が高まっており、国としてもその対応が急務となっています。こうした背景から、厚生労働省では2022年2月、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」およびガイドラインを公表しました。

このガイドラインは、企業の対応を統一・標準化し、現場任せや個人の判断に依存する状況を防ぐことを目的としています。つまり、カスハラ対応を「属人的なもの」ではなく「組織としての対応」に引き上げることが求められているのです。

また、このマニュアルの作成には「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会」が関与しており、労働・法律・消費者対応などの有識者によって実務的な指針が整理されています。

なお、厚労省に加えて、東京都でも令和7年(2025年)4月1日から「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が施行されました。国レベルだけではなく、自治体単位でも対応が進んでおり、企業はこうした動向を踏まえてマニュアル作成を進める必要があります。

カスハラガイドラインにおける企業の対応方針

ガイドラインでは、まず企業として「ハラスメントを放置しない姿勢を明確に示すこと」が基本です。これには、経営層のコミットメントや社内規定の整備が含まれます。

さらに、「従業員の人権を守ることが企業の責任である」認識を組織全体で共有することが求められます。従業員が安心して働ける環境を整備することは、単なる福利厚生ではなく、企業の義務である前提に立った取り組みが重要です。

また、マニュアルだけを整備しても意味はなく、全社員への周知・教育の徹底も強調されています。現場の一人ひとりが対応方針を理解して実践できる状態にすることが、ガイドラインの一番の目的です。

カスハラガイドラインのどこをマニュアルに活用するべきか

実務上、ガイドラインから取り入れるべき要素は多くありますが、とくに以下の3点はマニュアルに必ず反映させるべきポイントです。

1つ目は「カスハラの定義と分類の明確化」です。どのような言動がカスハラに該当するのかを具体的に記述しておくことで、現場の判断がブレず、適切な対応につながります。

2つ目は「基本方針・相談体制・対応フローの整備」です。誰がどのタイミングでどこに報告し、どうエスカレーションするのかを明確にします。これを図解や手順書として示すことで、全社的な対応力が向上します。

3つ目は「教育・研修や社内共有のあり方」です。研修カリキュラムや定期的な見直し体制まで含めて、運用フェーズを見据えた設計が求められます。

カスハラガイドラインをもとに対応マニュアルを作成する理由

ガイドラインをベースに対応マニュアルを作成する最大のメリットは、「法的・行政的観点に沿った整備ができること」です。

行政の基準に準じた方針を打ち出すことで、対外的な信頼性を高めるだけではなく、万一のトラブル時にも「適切に対応していた」と証明しやすくなります。

さらに、社外や社内に対して説明責任を果たせるようになる点も重要です。対応マニュアルの内容に厚労省ガイドラインの根拠があれば、上層部や従業員に対しても説得力をもって説明できます。

そして、現場で判断に迷うことなく、統一された対応ができるようになる点もメリットです。あらかじめ基準を明確にしておくことで、従業員は不安や迷いなく、落ち着いて対応できるようになります。

カスハラガイドラインをもとに対応マニュアルを作成する5つのステップ

厚労省や各自治体が発表しているカスハラガイドラインをもとに、自社の対応マニュアルを整備するには、いくつかのステップを踏んで計画的に進めることが必要です。

ここでは、ガイドラインをベースにしたカスハラ対応マニュアルを、社内で実際に機能する形に仕上げるための5つのステップを紹介します。

- 基本方針を定める

- 対応の手順を決める

- 相談窓口や責任者を決め、外部と連携する

- 予防策を定める

- 社内周知・研修を実施し、見直し時期を定める

それぞれ詳しく解説します。

1.基本方針を定める

まずは、「自社としてカスハラにどう向き合うか」を明文化することから始めます。カスハラの定義や具体的な事例を明確に示すことで、従業員全体の認識を統一できます。

そのうえで、「カスハラを許容しない」企業姿勢をトップメッセージや就業規則、マニュアルの冒頭に明記し、全社に示すことが大切です。これにより、従業員が迷ったときの判断軸ができ、企業としてのブレない対応にもつながります。

2.対応の手順を決める

基本方針を定めたら、次は実際に現場で使えるような具体的な対応フローを構築します。

既存のガイドラインや他社のマニュアル事例を参考にしながら、自社の業態や対応チャネル(電話・来店・メールなど)に応じた対応手順を整理しましょう。対応フローは「初期対応→上司への報告→責任者判断→対応完了」など、各段階を図や箇条書きで明示すると、誰がみても理解しやすくなります。

以下の記事では、カスハラへの対応方法を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

3.相談窓口や責任者を決め、外部と連携する

対応フローに加え、従業員が困ったときに頼れる体制づくりも欠かせません。社内で相談できる窓口や責任者を明確にし、必要に応じて匿名での相談も可能な体制を整えましょう。

とくにカスハラは、被害者が「自分が悪いのでは」と思い込み、相談をためらうケースが少なくありません。だからこそ、気軽に相談できる環境づくりが重要です。

また、ケースによっては外部の専門機関(弁護士・第三者委員会・産業医など)との連携も視野に入れることで、より信頼性のある体制が構築できます。

4.予防策を定める

被害を未然に防ぐには、予防的な取り組みもマニュアルに明記しておくべきです。たとえば、防犯カメラや通話の自動録音システムを導入することは、実際のトラブル抑止だけではなく「記録として残せる」安心感にもつながります。

また、「通話は録音されます」「カスハラはお断りします」などのアナウンスや店頭表示も、トラブル発生の抑止に有効です。こうした対策は、対応コストを抑える意味でも長期的な効果を発揮します。

5.社内周知・研修を実施し、見直し時期を定める

マニュアルを作成しただけでは不十分です。現場の従業員が理解し、日々の業務に活用できるよう、社内研修やロールプレイングなどを通じた周知徹底を図るようにしましょう。

さらに、マニュアルは一度作って終わりではなく、社会情勢や業務内容の変化にあわせて定期的に見直すことが大切です。年に1回など、見直しのタイミングをあらかじめ決めておくことで、形骸化を防げます。

なお、カスハラ対策をこれから進める企業に向けて、カイクラではマニュアルづくりの参考になる資料を無料で提供しています。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

マニュアルを効果的に活用するための3つのポイント

カスハラ対応マニュアルは従業員が活用できなければ意味がありません。そこでマニュアルを有効活用するためのポイントを3つ紹介します。

- 誰でも読みやすく使えるマニュアルにする

- 事例を多く集めて記載する

- 内容を定期的に更新する

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.誰でも読みやすく使えるマニュアルにする

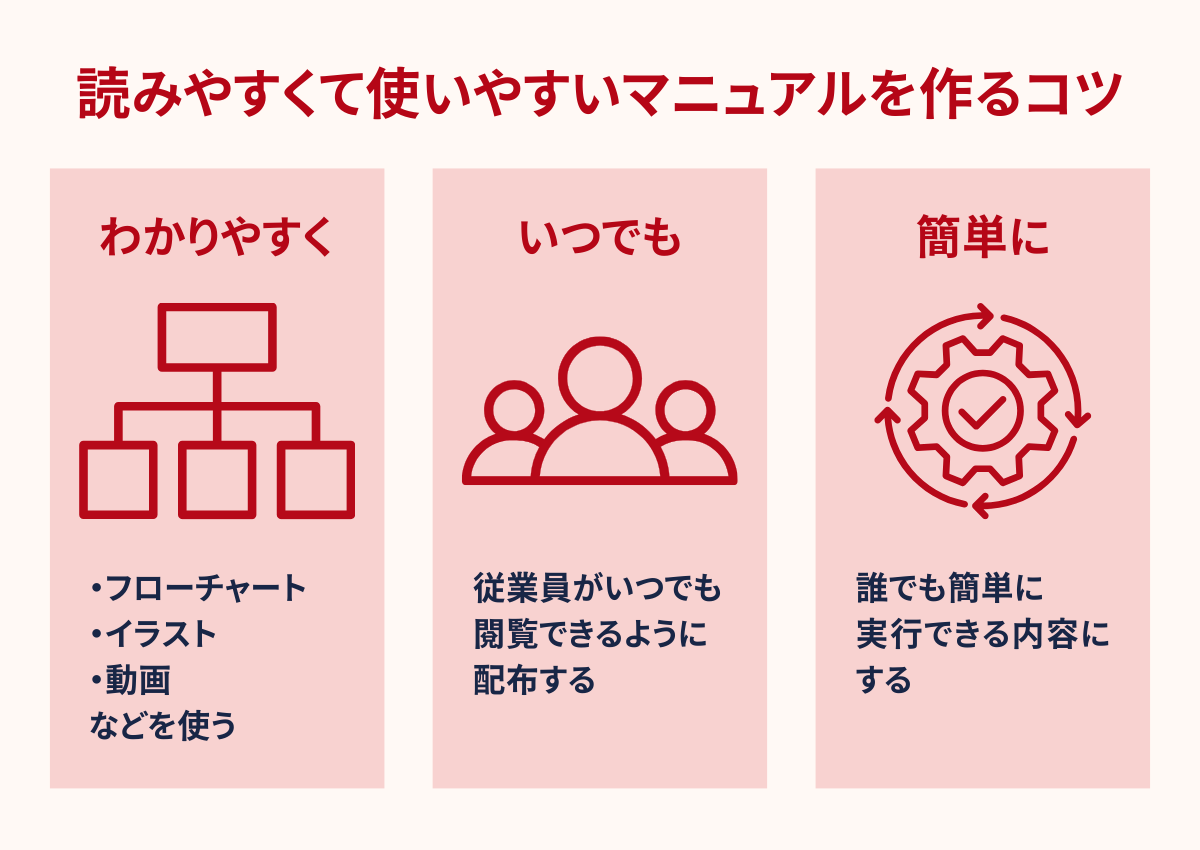

カスハラ対応マニュアルは、実際に活用できるように、誰でも読みやすく使える内容にすることが重要です。

読みやすくて使いやすいマニュアルを作るコツは、下記のとおりです。

まず、忙しい従業員が業務の合間に読んですぐに理解できるように、シンプルでわかりやすい内容を心がけます。

テキストで伝わりづらい場合は、動画にするのも有効です。さらに、全体像を素早く把握したいときは、フローチャートで記載するとわかりやすくなります。

また「カスハラが発生したが、マニュアルがどこにあるかわからない」状態を避けるために、従業員全員がいつでも見られるようにしておきましょう。紙での配布も手軽ですが、今後の更新やセキュリティ対策を考慮すると、オンラインで閲覧できる状態にしておくこともおすすめです。

マニュアルを見ても「特定の従業員に対応してもらわないと進まない」状態にならないために、誰でも簡単に実行できる内容にします。

一方で、詳細に記載しすぎるとかえって混乱する場合もあるため、シンプルでわかりやすい内容を意識しましょう。

2.事例を多く集めて記載する

カスハラ対応マニュアルには、事例を多く集めて記載します。

過去の事例を集めてマニュアルに記載すれば、経験値が蓄積され、よりスムーズに行動できるためです。現場の従業員から過去のカスハラ事例を聞き出し、マニュアルに反映させましょう。

カスハラ対応マニュアルに事例を記載する際は、リスト形式にしておくと、閲覧するときに探しやすいです。カスハラが発生した理由や、対応の時系列順にまとめておくと、目当ての情報が見つけやすくなります。

3.内容を定期的に更新する

カスハラの対応時にノウハウが蓄積していくので、マニュアルの内容は定期的に更新しましょう。

対応が適切だったか振り返り、マニュアルに改善点を記載します。マニュアルを更新する時期もあらかじめ決めておくと、古い内容のまま運用してしまう事態を防げます。

カスハラ対応マニュアルの内容を更新する際は、以下の点をチェックし、改善点を検討してください。

- カスハラの事例の内容

- カスハラの事例数の推移

- 対応者の感想 など

コロナ禍のように社会状況が大きく変化すると、クレームやカスハラの内容も変動します。社会の変化にあわせて、カスハラ対応マニュアルも定期的に更新するのがおすすめです。

ここまで、カスハラ応マニュアルの作り方や、活用のコツをお伝えしてきました。とはいえ、「実際にどのような内容を作ればいいのかイメージできない」方もいるのではないでしょうか。

次からは、カスハラ対応マニュアルを作成している企業事例をみていきましょう。

カスハラ対応マニュアルを作成した事例3つ

カスハラ対応マニュアルを作成・公開している事例として、以下の3つを紹介します。

- 株式会社シンカ

- 全日本自治団体労働組合総合労働局

- 大阪府看護協会

それぞれの内容や、取り入れやすいポイントなどをみていきましょう。

1.株式会社シンカ

株式会社シンカは、「ITで世界をもっとおもしろく」を経営理念としている会社です。

社労士事務所監修のもと、カスハラ対策に関してまとめた資料を作成・無料で配布しています。資料に盛り込まれている内容は以下のとおりです。

- カスハラ防止をめぐる世の中の動き

- カスハラの労災認定事例

- カスハラの定義、類型

- カスハラとクレームの違いとは

- カスハラ対策に必要な対応実務

カスハラ発生時の具体的な対応や対策を、フローチャートや図解、表を盛り込みながらわかりやすくかつ具体的にまとめているので「何から始めたらいいかわからない」方にぴったりの内容となっています。

気になる方は、ダウンロードのうえご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

2.全日本自治団体労働組合総合労働局

「全日本自治団体労働組合」は、公共サービスに携わる人のための労働組合です。2023年2月に、カスハラ対応マニュアルを発行しています。

同組合のカスハラ対応マニュアルに盛り込まれている内容は、下記のとおりです。

- 自治体におけるカスハラの発生状況

- カスハラの定義

- カスハラの判断基準

- カスハラに係る犯罪

- 自治体当局への要求事項(自治体のトップがおこなうべき措置など) など

マニュアルに使われた資料のリンク先が貼られており、参照しやすい内容となっています。

さらに、カスハラ対策のチェックリストが付いており、自社の状況を客観視できることもポイントです。

3.大阪府看護協会

大阪府看護協会では、2022年6月に「訪問看護師のためのカスタマーハラスメント予防・対応ハンドブック」を公開しました。ハンドブックに盛り込まれている内容は、下記のとおりです。

- カスハラを予防する心構え

- カスハラの定義

- 現場での対応プロセス

- 予防対策 など

大阪府看護協会のハンドブックは、イラストや図表が多く、パッと見て概要がつかみやすい内容になっています。

被害者と管理者が取るべき行動や、報告書のフォーマットに盛り込むべき内容が書かれており、実践しやすいです。

参考:大阪府看護協会

カスハラ対応に役立つ無料資料を活用しよう

カスハラへの対策を進めたいけれど、「自社だけでゼロから対応マニュアルを作るのは大変」と感じていませんか?

現場の声を反映しながら、一から整備するのは時間もコストもかかるうえに、何を基準に作ればいいのか悩むケースも多いのではないでしょうか。

そのようなときに活用したいのが、厚労省や企業が無料で公開しているカスハラ対策資料です。これらのガイドラインや実践型の資料をうまく取り入れることで、マニュアル作成の手間を大幅に省きつつ、実用的な内容に仕上げることができます。

2022年に公開されたこのマニュアルは、カスハラの定義や対応の基本方針、現場対応のフローまで網羅されており、企業が初めて対策を進める際のベース資料として非常に有効です。

また、近年では企業や業界団体が独自に作成した「実践型ガイドライン資料」も増えています。実際の現場事例や研修に活用できるフォーマットを含んだものも多く、すぐに社内で展開できるのが魅力です。

さらに、カイクラでは「社労士監修のカスハラ対応資料」を無料で提供しています。定義・分類・対応フロー・判断基準のほか、実際に現場で起こりうるケーススタディを含んだ、実践的な構成が特徴です。

- 社内展開にそのまま使えるPDF形式で入手可能

- 研修資料や説明資料としても最適

カスハラ対策をこれから進めたい方にも、すぐ役立つ内容となっています。ぜひご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

まとめ:カスハラガイドラインを活かしたマニュアル作成で従業員を守ろう

カスハラは、多くの企業にとって避けて通れない課題です。放置すれば従業員の心身に深刻な影響を与え、離職や職場環境の悪化、企業の信頼低下にもつながりかねません。

リスクを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境をつくるには、ガイドラインをもとにした体制整備が欠かせません。とくに、厚労省が公表するカスハラガイドラインや実践的な対応マニュアルは、企業が組織としてどう対応すべきかを明確に示してくれる大切なベースとなります。

行政機関や民間企業が提供する信頼性の高い資料を活用しながら、自社に合った体制づくりから始めてみてはいかがでしょうか。

カイクラでは、社労士監修のカスハラ対応資料を無料で提供しています。定義・対応フロー・事例など、体制整備に役立つ要素をひとまとめにした内容で、社内展開にもご活用いただけます。

従業員を守る体制づくりに、ぜひご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説