近年、顧客からの理不尽な要求や暴言・脅迫などのカスハラ(カスタマーハラスメント)が深刻な社会問題として注目されています。カスハラに関する相談先など体制が整っていない場合は、被害を受けた従業員がどこに相談すればいいのかわかりません。そのため、対応が遅れ被害が拡大する恐れもあります。

そこでこの記事では、社内窓口・公的機関・専門家・警察といった、状況に応じた相談先を整理し、安心して行動に移すためのポイントを解説します。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

カスハラ対策では、被害の長期化を防ぎ、従業員の心理的安全を確保するためにも、相談から解決までの道筋が明確であることが、安心して働ける職場づくりにつながります。

シンカでは、会社が講じるべきカスハラ対策や対応フローなどカスハラ対策に役立つ具体的な情報をまとめた社労士監修の資料を配布しています。資料は無料でダウンロードできますので、社内でカスハラ対策を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラとは顧客からの迷惑行為

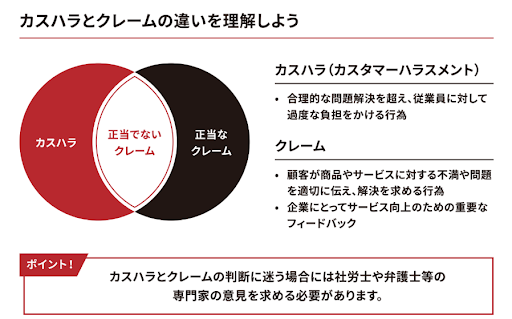

カスハラとは、顧客が従業員に対しておこなう過度な要求や暴言、脅迫などの迷惑行為を指します。正当なクレームとは異なり、セクハラやパワハラと同様に職場環境を悪化させ、従業員の心身に深刻な影響を及ぼすことがあります。

具体的には、対応を強要する長時間の電話や来店、人格を否定するような発言、SNS上での執拗な攻撃などが挙げられます。

カスハラの迷惑行為には、さまざまなケースがあります。カスハラとクレームの違いや、カスハラの特徴など詳しく知りたい方は、以下の記事でもカスハラの実態や主な迷惑行為などを解説しているので参考にしてみてください。

カスハラ被害を受けた場合、その状況の深刻度や被害の内容によって、取るべき行動や相談先は異なります。社内の担当部署や上司の調整で解決できるケースもあれば、外部の公的機関・専門家・警察など、第三者の介入が必要となる場合もあります。

ここからは、状況に応じて利用できるカスハラの主な相談先を紹介します。

カスハラで困ったときに相談できる窓口4つ

カスハラ被害で相談できる主な窓口は以下の4つです。

- 社内の部署や相談窓口

- 公的機関

- 専門家

- 警察

| 相談先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 1.社内の部署や相談窓口 |

|

|

| 2.公的機関 |

|

|

| 3.専門家 |

|

|

| 4.警察 |

|

|

以下より、それぞれの相談先の特徴を解説します。

1.社内の部署や相談窓口

カスハラの被害に遭った場合、まずは会社の相談窓口を利用することが基本です。企業には従業員を守る安全配慮義務があるため、従業員は社内ルールや対応マニュアルに基づいて、適切なサポートや対処を受けることができます。

社内の相談窓口としては、人事部・総務部・コンプライアンス相談窓口・直属の上司などが一般的です。カスハラ被害が発生したら、早めに社内で共有し記録を残してもらうことで、今後の再発防止や外部機関への相談にも役立ちます。

相談できる社内部署の例は、以下です。

| 人事部 |

|

|---|---|

| 総務部 |

|

| コンプライアンス窓口 /内部通報窓口 |

|

| 労働組合 |

|

| 上司 /直属のマネージャー |

|

2.公的機関

カスハラの相談先として、国や地方自治体が運営する公的機関を利用することも可能です。

ただし、公的機関は相談件数が多く、対応までに時間がかかる場合もあるため、早めの行動が大切です。以下、代表的な公的相談窓口を紹介します。

| 公的機関 | 相談できる内容・特徴 |

|---|---|

| 総合労働相談コーナー(厚生労働省) |

|

| 行政相談センター (総務省) |

|

| 労働者健康安全機構・ メンタルヘルス相談窓口 |

|

| 自治体のハラスメント相談窓口 |

|

相談窓口の有無やそれぞれの機関の相談内容は、都道府県の自治体により異なります。まずはホームページや総合案内などでの事前の確認をしてからの相談がおすすめです。

3.専門家(弁護士・社労士)

カスハラ被害の法的措置や労務トラブルへの対処を検討する場合は、専門家への相談が有効です。専門家であれば、状況を客観的に判断し、法的に有効な対応を取ることができます。

たとえば、弁護士は損害賠償請求や刑事告訴など法的手続きをサポートし、社会保険労務士(社労士)は労務トラブル対応や労働局への手続き支援をおこないます。

それぞれの専門家の特徴や相談のポイントは以下の通りです。

| 弁護士 | 社労士(社会保険労務士) |

|---|---|

|

|

弁護士は「法的解決」や「被害救済」に強く、個人・企業のどちらのケースにも対応可能です。一方で、社労士は「体制づくり」や「再発防止」に強く、企業の仕組み改善やカスハラ相談窓口の設置・運用、社内ルール整備を進めたい場合に適しています。

専門家に相談する際は、被害の深刻度や目的に応じて弁護士と社労士を使い分ける、もしくは併用することが理想的です。

4.警察

カスハラの迷惑行為のなかには、脅迫や暴行など刑法に触れる犯罪行為が含まれる場合があります。生命や身体に危険を感じるような行為があった際は、迷わず警察へ通報することが最優先です。

たとえば、「殺すぞ」などの脅迫の言葉を含む暴言や、物を投げつけられるなどの行為は、従業員や他の顧客への被害も考えられるため、身の安全の確保のためにも警察による介入が有効です。

なお、カスハラのどの段階で警察に通報すべきか、その判断基準やタイミングは以下の記事で詳しく紹介しています。迷ったときに備え、通報の見極めポイントも確認しておくことをおすすめします。

カスハラ対応はどのケースであっても、まず社内の上司や相談窓口に報告・相談することが基本です。

その上で社内での対応が難しいと判断した場合は、ためらわずに外部の専門機関や警察への相談を検討しましょう。

とはいえ、社内での解決が難しい場合やより深刻な状況において、どこに相談するのが適切かわからない方に向けて、ここからは相談先の選び方を紹介します

ケース別!状況に応じた相談先の選び方

ここでは、以下の3つのケース別に相談先の選び方を紹介します。

1.精神的な攻撃(暴言・侮辱・脅迫など)

2.身体的な攻撃(暴力・物の投げつけなど)

3.継続的・執拗な言動(繰り返されるクレームや連絡など)

カスハラの内容によって、最適な相談先は異なります。それでは、詳しくみていきましょう。

1.精神的な攻撃(暴言・侮辱・脅迫など)

精神的な攻撃を受けた場合、総合労働相談コーナーや弁護士への相談を検討しましょう。

総合労働相談コーナーでは、業務上のハラスメントとしての扱いや、会社側の対応義務などの相談できます。弁護士に相談すれば、必要に応じて損害賠償請求など法的手続きも進められるため、被害の救済や今後の対策を進める上で心強いサポートとなります。

2.身体的な攻撃(暴力・物の投げつけなど)

暴行や傷害などの身体的な攻撃に該当するおそれがある場合は、まず警察への通報が最優先です。

直接的な暴力がなくても、長時間の説教や帰宅妨害など身体的自由を奪う拘束的な言動も違法となる可能性が高く、刑事対応が検討されます。

弁護士に相談すれば、損害賠償請求や被害届の手続きに関する具体的な助言と代理対応が受けられます。被害の深刻度に応じて、警察だけではなく弁護士への相談も検討しましょう。

3.継続的・執拗な言動(繰り返されるクレームや連絡など)

明確な暴言や暴力が伴わない場合でも、継続的・執拗な言動によって職場の円滑な運営が妨げられるケースがあります。この場合には、弁護士や社労士への相談が適しています。

こうした行為は、業務妨害や精神的損害に発展するおそれがあり、放置すると従業員の心身の健康や職場環境に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、対応には法的観点と職場運営の両面からの助言が重要です。

具体的には、損害賠償や法的救済を検討する場合は弁護士へ、社内の体制整備や再発防止策、相談窓口の設置など、職場環境の改善や対策検討は社労士に相談するのが適しています。

ここまで相談先に関してお伝えしてきましたが、カスハラ対策には、被害を社外に相談・通報できる体制を整えるだけではなく、組織全体で事前に備える体制づくりが非常に重要です。

従業員の負担を減らしカスハラ被害による離職を防ぐためにも、ここからは組織で取り組むべきカスハラ対策に関して紹介します。

備えも大切!組織で取り組みたいカスハラ対策3つ

企業としてのカスハラ対策の代表的な取り組みには、以下の3つがあります。

1.カスハラ対応マニュアルの整備

2.カスハラ研修・ロールプレイングの実施

3.カスハラの証拠の記録

それぞれの取り組みのポイントを解説します。

1.対応マニュアルの整備

1つ目はカスハラ対応マニュアルの整備です。

マニュアルを導入することで、従業員が迷わずカスハラ発生時の初動対応を取れるようになり、対応手順を具体化することで相談・通報の基準を明確にできます。

職場の状況に合わせた内容にすることが重要で、どこから手を付ければよいかわからない場合は、厚生労働省のカスハラガイドラインを参考にするとスムーズです。

以下の記事では、ガイドラインを活用したマニュアル作成の具体例やポイントを詳しく解説しており、これからマニュアルを整備する際の参考としておすすめです。

2.研修・ロールプレイングの実施

マニュアルの運用方法や相談窓口の存在を浸透させるうえでも、研修やロールプレイングの実施は有効です。研修やロールプレイングを通じて、カスハラに遭遇した際の対応手順を従業員に周知することで、実際の現場でも迷わず初動対応が取れるようになります。

以下の記事では、カスハラ研修の具体事例や効率的な実施方法を紹介しています。研修内容を検討する際の参考として、あわせて読んでみてください。

3.証拠の記録

3つ目は、カスハラの証拠の記録です。

暴言や通話内容、メール・チャットなどのやり取りを記録・保存することは、社内での対応策の検討や調査、社外機関への相談、法的対応の準備にも役立ちます。

客観的な証拠があると裁判の際に証拠としても活用できるので、日時・状況・発言内容を記録できる体制を整えましょう。

電話での顧客対応では、自動通話録音システムの導入が有効です。たとえばコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」は、会話の自動録音に加え、受電回数やめいわく情報、自由に記入できる備考欄など、カスハラの証拠として活用できる項目が標準装備されており、効率的かつ確実に記録を残すことができます。

カイクラは、すべての通話を自動で録音するだけではなく、顧客情報を電話番号に紐づけて一元管理することも可能です。情報を一元管理することで、カスハラ行為の履歴がある顧客からの着信を電話に出る前に把握でき、カスハラ対策として有効です。

カイクラの詳しい機能は以下より確認ができます。まだ職場で自動録音システムを導入していないようであれば、ぜひ参考に確認してみてください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

カスハラ対応に迷ったら相談を!

カスハラに悩んだ際は、一人で抱え込まず、しかるべき窓口に早めに相談することが大切です。社内の相談窓口を活用するほか、状況に応じて公的機関・専門家・警察への相談も検討し、心身を守る行動を優先しましょう。

「カスハラに対する社内体制やルール整備を進めたいが、何から手をつけてよいかわからない」このような方のために、シンカでは、カスハラに関する基本情報を網羅した資料を用意しています。

カスハラの定義から対策フローなどをまとめた社労士監修の資料は無料でダウンロードいただけますので、ぜひお手元でご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説