顧客対応において、避けては通れないのがクレームです。近年はクレームのなかでも悪質なカスハラが社会問題となっていますが、「正当なクレームとカスハラの線引きが難しい」と感じる方もいるのではないでしょうか。

カスハラの判断基準を知らないと、不当な要求に過剰対応してしまい、社員の心身疲労や離職を招く恐れがあります。従業員を守るためにも、カスハラの判断基準を明確にすることは重要です。

そこで本記事ではカスハラの実態や判断基準、ガイドラインの位置づけ、カスハラ対策までをわかりやすく解説します。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

有効なカスハラ対策を検討するためには、カスハラの判断基準を知るだけでは不十分です。判断基準を理解していても、現場での対応手順やエスカレーションルートが整備されていなければ、従業員はどのように対応したらいいかわかりません。

そこでシンカでは、カスハラ対応フローの一例をまとめた資料を用意しています。社労士が監修し、今更聞きにくいカスハラの基本情報もまとめています。無料でダウンロードできますので、従業員の対応フロー作成にぜひ活用してみてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

カスハラとは、顧客による従業員への暴言や脅迫、過度な要求など、社会通念上相当な範囲を超えた言動です。カスハラ加害者の言動により、従業員の就業環境が害される恐れがあります。

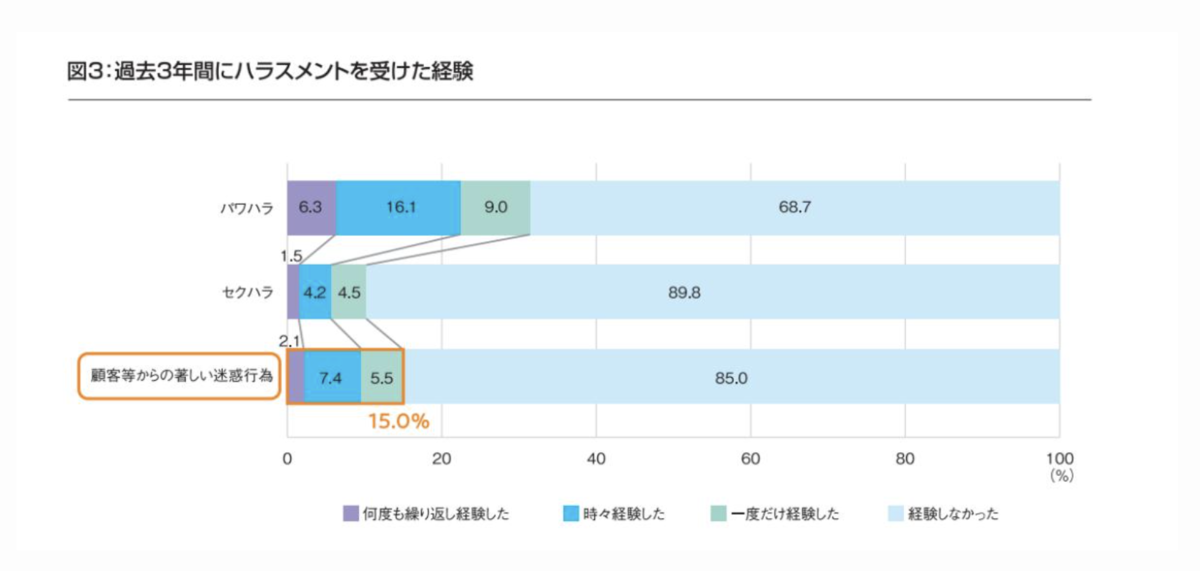

厚生労働省が令和2年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」をみると「過去3年間にカスハラを経験した人の割合は15%」とし、「セクハラ(10.2%)」よりも高い数値が出ています。

カスハラは、顧客対応が伴う業態であれば業種を問わず発生しうる迷惑行為です。

最近はメディアでもカスハラ被害が取り上げられるようになり、社会的な注目度や認知度が年々高まっています。

近年カスハラが社会問題として注目される理由や、企業がカスハラを放置すると起こる悪影響について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

どこからがカスハラ?判断基準と線引き

カスハラ行為とクレームは「顧客が企業に対して不満を伝える」という表面的な行動が似ているため、混合して考えがちです。

とくに商品の不具合など企業側に非がある場合は、顧客の言動や要求に対して「カスハラ?クレーム?どっち?」と迷うこともあるのではないでしょうか。

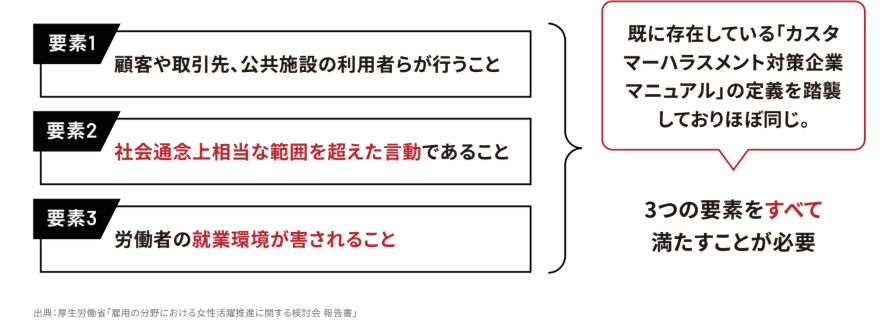

厚生労働省のガイドラインでは、カスハラを「顧客等の言動の要求の内容が妥当性を欠く行為」と定義しています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・対応が社会通念上不相応なものであって、当該手段・様態により、労働者の就業環境が害されるもの

つまりカスハラか否かは、顧客の言動と要求の内容が判断材料となります。

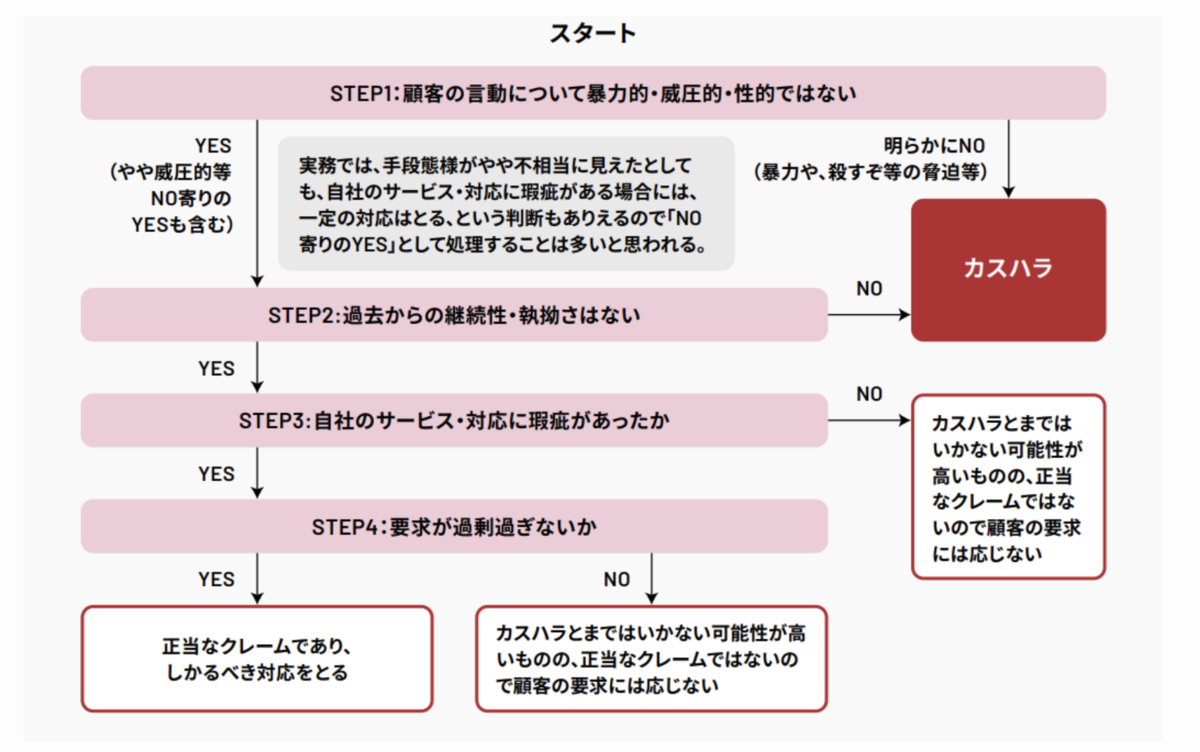

顧客の言動が暴力的・威圧的・性的で執拗さなどがあり従業員の労働環境が害される場合は、要求内容が正当でもカスハラにあたります。

そのため、たとえ「到着した商品が壊れていたから交換してほしい」など要求に正当性がある場合でも、顧客の言動に問題があればクレームではなくカスハラとして対応しましょう。

「これってカスハラ?」カスハラと判断されるパターン2つ

カスハラと判断されるパターンには、以下の2つがあります。

- 要求が妥当でも、言い方や態度などの言動が不適切

- 要求内容が妥当な範囲を超えてしまっている

前述したように、要求が妥当でも、言い方や態度などの言動が不適切な場合は、要求内容は関係なくカスハラと判断されるため、1にあたります。

1の「要求が妥当でも、言い方や態度などの言動が不適切」にあたる主な行為は、以下です。

▼要求が妥当でも、言い方や態度などの言動が不適切な具体例

- 暴言や傷害にあたる行為(身体的な攻撃)

- 侮辱や暴言、脅迫などの行(精神的な攻撃)

- 土下座の要求

- 継続的な、執拗な言動

- 差別的な言動や性的な言動

- 従業員個人への攻撃、要求 など

言動には問題はなく要求内容が妥当な範囲を超えてしまっている場合が、2のパターンです。

▼要求内容が妥当な範囲を超えてしまっているな具体例

- 商品交換の要求

- 金銭補償の要求

- 謝罪の要求(土下座を除く) など

「誠心誠意、対応をしたのに顧客が納得しない」という場合も、2にあたります。社会通念上相当な範囲を越えて従業員の労働環境を害した場合は、カスハラと判断することが可能です。

以下の記事では、クレームではなくカスハラと判断される代表的なパターンを詳しく紹介しています。クレームとカスハラの違いを整理したい人は以下の記事も参考にしてみてください。

カスハラか否かを見極めるためには、顧客の要求内容と言動を見極めることが重要です。とはいえ、「これはカスハラかクレームかの見極めが難しい」と迷う方に向けて、ここからはグレーゾーンの事例と判断ポイントを紹介します。

カスハラか迷うグレーゾーン事例と判断ポイント

この記事で紹介するグレーゾーンの事例は、以下の3つです。

- 何度も同じ内容で電話をかけてくる

- SNSでの厳しい批判や誹謗中傷

- 返金や交換を何度も求める

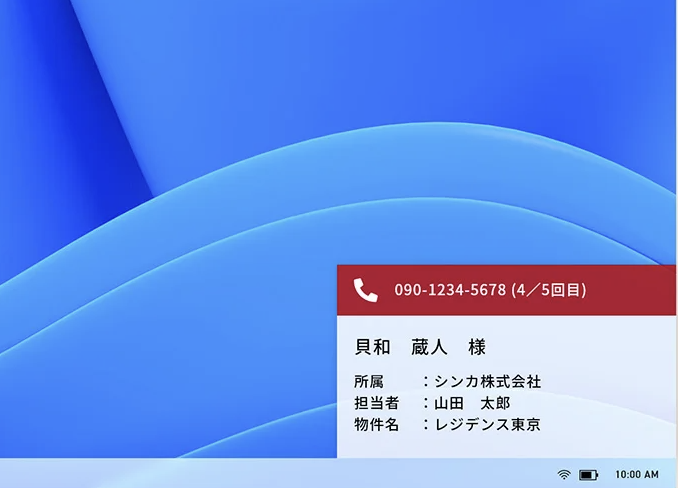

まずは何度も同じ内容で電話をかけてくる顧客です。同じ内容の電話に関しては、要求内容の妥当性に関わらず不相当な例で紹介した「継続的な、執拗な言動」があたります。

▼事例1:何度も同じ内容で電話をかけてくる

カスハラ判断ポイント

- 継続的な、執拗な言動にあたる行為

- 業務に支障をきたす

- 電話をかけてくる目的が問題の解決ではなく嫌がらせ

個人攻撃や虚偽情報を含むSNSでの厳しい批判や誹謗中傷は、従業員個人への攻撃、要求にあたります。

▼事例2:SNSでの厳しい批判や誹謗中傷

カスハラ判断ポイント

- 従業員個人への攻撃、要求にあたる

- 事実に基づいていない

- 個人攻撃・虚偽情報を含んでいる

返金や交換を何度も求めることは、言動には問題はなく要求内容が不相当な行為で紹介した商品交換の要求です。

▼事例3:返金や交換を何度も求める

カスハラ判断ポイント

- 商品交換の要求にあたる

- 商品不備に基づく正当な要求ではない

- 過度な金銭的補償を繰り返し求めている

いずれのケースも、カスハラとして対応すべき事例です。

自社の対応で解決が難しい場合は、弁護士など外部機関との連携も視野に入れながら、毅然とした態度で要求に応じない姿勢を見せましょう。

カスハラはただのクレームとは大きく違い、外部連携が必要になるケースもあるため、事前に備えることが重要です。「とはいえ、何からしたらいいのかわからない」という方に向けて、ここからは具体的なカスハラ対策に関して紹介します。

ただのクレームとは違う!カスハラ対策のポイント3つ

押さえておきたい主なカスハラ対策は、以下の3つです。

- クレームとカスハラを区別できる基準を定めた対策マニュアルを作成する

- 社員研修をおこなう

- カスハラに対応できる体制を整える

どれもカスハラへの備えとして重要なので、ぜひチェックしてみてください。

1.クレームとカスハラを区別できる対策マニュアルを作成する

カスハラはクレームとは異なり、悪質行為を繰り返すことが特徴です。

カスハラと気がついたら速やかに上司へエスカレーションし、組織としての対応に切り替えることが、従業員のメンタルヘルス不調や離職防止につながります。

従業員を守るためにも、従業員の初期対応時の判断基準を明確にし、クレームとの切り分けをスムーズにするためのフローを定めたマニュアルを作成しましょう。

マニュアルには、基本的な判断基準やフローに加えて、「〇〇という言葉が出た時点で上司に報告する」「〇〇と言われたら一旦保留にする」といった具体的なエスカレーションのタイミングが記してあると、従業員が迷わずに対応できます。

カスハラガイドラインの内容に準拠したカスハラマニュアルの作成のステップや、職場での効果的な運用方法は、以下の記事で紹介しています。マニュアル作成の際は、ぜひ参考にしてみてください。

2.社員研修をおこなう

マニュアルを作成したら、社員研修の実施も検討しましょう。

マニュアルを読んだだけでは、実際の現場でどう対応するかイメージしにくいことがあります。そこで研修でロールプレイの機会を設けることで、以下のようなシチュエーションで具体的にどのような言葉を選んで対応したらいいのか、という実践的な対応力を身につけられます。

- 理不尽な要求の断り方

- 上司に対応を変わる際の伝え方 など

自社で研修の実施が難しい場合は、外部へ依頼したり厚生労働省の動画を活用したりする方法もあります。

以下の記事では、研修の実施方法に加えて、研修に盛り込むべき内容など「どのような研修を講じたらよいか」を体系的に紹介しています。自社の状況に応じて導入できそうな研修を知りたい人は、以下の記事を参考にしてみてください。

3.カスハラに対応できる体制を整える

カスハラに対応できる体制づくりも大切です。

マニュアル作成と研修の実施に加えて、組織として「記録・報告・対応」の流れを整えることで、従業員も迷わず対応でき「困ったら会社が守ってくれる」という安心感がうまれます。

体制づくりとして取り組みたいことは、主に以下です。

▼カスハラ対策の体制づくり例

- カスハラ発生時の状況を確認できる仕組み(録画や通話録音のシステム導入など)

- 従業員の安全が確保できる環境(カスハラ発生時の相談窓口など)

- 相談できる専門家の確保(顧問弁護士や社会保険労務士など)

以下の記事では企業が今すぐ始めるべきカスハラ対策を紹介しています。この記事でも解説してきた内容に加え、企業の体制準備にすぐに役立つ内容になっています。導入しやすいカスハラ対策の具体例も紹介していますので、ぜひ一度目を通してみてください。

カスハラに対応できる体制づくりのなかでもとくに重要なのが、発生状況の記録を残すことです。とくにカスハラ被害の温床になりやすい電話業務では、通話録音があれば事実関係を客観的に確認でき、法的機関への証拠提出などにも活用できるため、最大のリスクヘッジとなります。

ここからは、カスハラ対策として活用できる通話録音システムを紹介します。

カスハラ対策も日ごろの業務サポートも可能なシステムが有効

カスハラ対策として通話録音システムを導入するなら、日ごろの業務サポートにも役立つカイクラがおすすめです。

カイクラは、通話録音データを自動で文字起こし・AI要約する機能も搭載されているので、カスハラ発生時には通話録音をすべて確認しなくても要件だけ拾うことができ、迅速な対応ができます。

顧客情報や対応履歴、通話録音データを一元管理できる機能も搭載されています。電話番号に情報が紐づいていて受電時にはポップアップ画面で顧客情報が表示されるため「カスハラ対応中の顧客からの受電は上司が出る」といった柔軟な対応が可能です。

カイクラは、顧客との対応履歴も残せるので、カスハラ対策としてだけではなく、日々の電話業務で既存顧客とコミュニケーションをとる際にも活用できます。

「煩雑な電話業務にかかる時間が1/3に圧縮された」という声もあるカイクラは、カスハラ対策と業務効率化のサポートができるシステムです。カイクラの詳細は以下から確認いただけますので、ダウンロードのうえお気軽にご確認ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

導入事例:株式会社ナサホーム様

株式会社ナサホーム様では、カイクラの導入後に顧客対応の質向上や顧客データ管理の効率化を実感されています。

さらにトラブル対応時には、通話録音データで会話のニュアンスなど本来通話した本人しかわからない情報も知ることができ、確認しながら対応できているとの声もありました。

電話はどうしても、受けた本人を通してしか情報を得ることができない部分が多いですよね。しかし『カイクラ』の録音機能があれば、お客様がどんなニュアンスでお話をされていたかがわかります。若手社員が上司に電話の内容を上手に報告できない場合や、お客様からクレームのご連絡をいただいた場合でも、通話内容を確認しながら電話を受けた社員と一緒に対応方法を考えることができます。(中村氏)

引用:株式会社ナサホーム様

カイクラは、カスハラなどのトラブル対策としてだけではなく社員教育にも役立つシステムとして活用できます。株式会社ナサホーム様の事例の詳細は、以下の記事をご覧ください。

参考:株式会社ナサホーム様

「どこからがカスハラなのか」を理解して従業員を守ろう

顧客対応において、顧客の要求がカスハラかどうかを見極めることは、不当な要求に振り回されず、企業として適切にリスクを管理するために大切です。

「どこからカスハラなのか」をしっかりと理解したうえで、対応の記録の徹底や外部連携などの社内体制の整備を推進し、従業員をカスハラ被害から守りましょう。

以下の資料ではさらに詳しくクレームとカスハラの違いを解説しています。カスハラの定義やカスハラ防止をめぐる世の中の動きなど、重要なデータや必要な情報が網羅された資料は以下のフォームから無料でダウンロードが可能です。職場でのカスハラ対策の検討に、ぜひお役立てください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説