多くの企業が、顧客からの過剰な要求や理不尽な言動であるカスハラ(カスタマーハラスメント)に頭を悩ませています。近年、カスハラへの社会的な関心は高まり、東京都や北海道をはじめ複数の自治体でカスハラに関する条例が施行されるなど、企業も対策を迫られています。

大切な従業員を守り、健全な事業活動を続けるためにも、企業としてカスハラ対策は必要です。本記事では、「どこからがカスハラか」の判断基準から、実際にあった具体的な事例、業種別の典型例までを詳しく解説します。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

また、カイクラでは、社労士が監修した「カスハラ対策マニュアル」をご用意しております。具体的な対応方法や対策、フローチャートなどを使ってわかりやすく解説していますので、ぜひお気軽にご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

まず知っておきたい「どこからがカスハラ?」

どこからがカスハラになるのか、判断に困っている方もいるのではないでしょうか。ここでは、カスハラかどうか判断するために、以下の3つに分けて詳しく解説します。

- 増加しているカスハラの現状

- カスハラの定義とクレームとの違い

- カスハラの判断基準

とくにカスハラとクレームの区別は迷う方も多いのではないでしょうか。それぞれ詳しくみていきましょう。

増加しているカスハラの現状

カスハラとは、顧客(カスタマー)が従業員に対しておこなう、理不尽な要求や暴言、嫌がらせ(ハラスメント)行為です。

近年、サービス業を中心に深刻な問題となっており、企業や従業員に大きな影響を与えています。

2020年の厚生労働省の調査では、過去3年間のハラスメント相談のうち、3番目に多かったのがカスハラ(19.5%)でした。

この結果からも、職場におけるカスハラの深刻さと、早急な対策の必要性を浮き彫りにしています。

相談の具体的な内容としては、「長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム」(52%)や「名誉毀損・侮辱・ひどい暴言」(46.9%)が多い傾向にあります。

カスハラの概要を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご一読ください。

カスハラの定義とクレームとの違い

カスハラとクレームは、一見似ている言葉にみえて、実際には大きな違いがあります。

クレームは、商品・サービスに対する正当な不満や改善要求のことです。適切に対応することで、顧客満足度の向上や業務改善につながる可能性があります。

一方、カスハラは理不尽な要求や暴言などのことです。従業員に精神的ストレスを感じさせ、業務にも支障が出てしまうケースがよくあります。

▼クレーム

- 購入した商品が不良品だったから返金・交換して欲しい

- 以前よりも使いにくくなったサービスを改善して欲しい

▼カスハラ

- 「購入した商品が不良品だったから土下座して謝れ」と強要する

- 「サービス改善してくれない場合担当者の名前をSNSで晒してやる」と脅迫する

双方の違いを理解することで、従業員はクレームとカスハラを適切に区別し、それぞれに適した対応が取れるようになります。

カスハラとクレームの違いをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

カスハラの判断基準

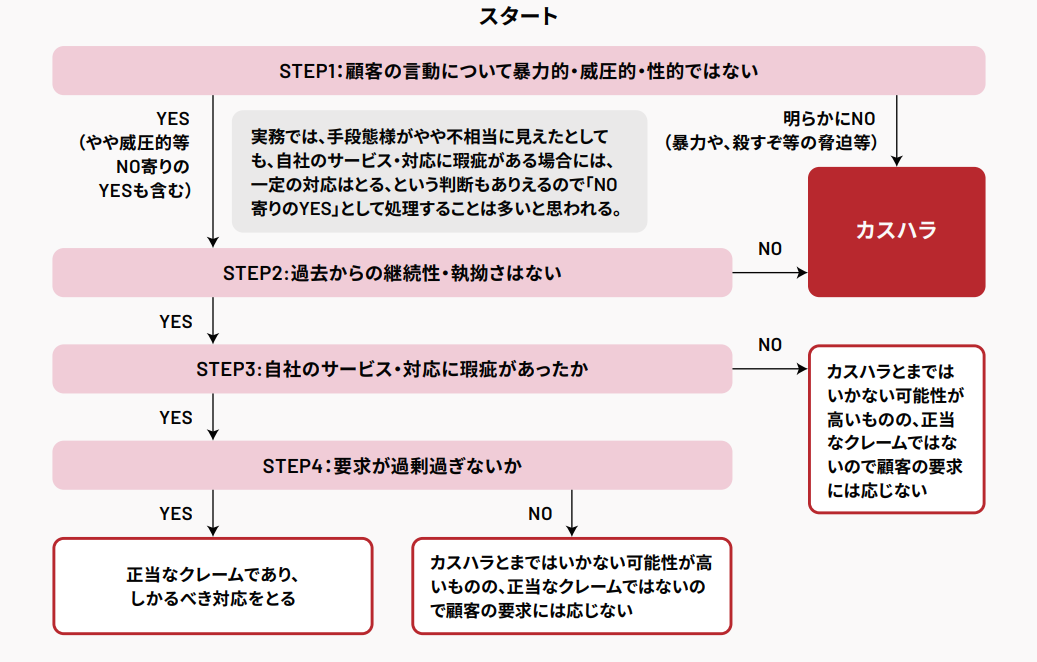

現場で、クレームとカスハラを的確に区別するためには、要求内容の「合理性」を基準にするとわかりやすいです。

正当なクレームには、「商品が壊れていたから、交換してほしい」など、原因と要求内容に合理的な因果関係があります。

一方でカスハラには、この合理性がありません。たとえば、商品の不具合に対して「慰謝料を支払え」「責任者を今すぐここに呼んで土下座させろ」など、本来の目的(商品の交換・修理など)から逸脱しており、社会通念上、過剰で不合理な要求と判断できます。

自社で対応に迷った際の基準として、フローチャートを用意し、誰でも客観的に判断できる体制を整えておくのがおすすめです。

- 要求内容は商品・サービスと関連性があるか?

- 要求される手段は社会的にみて妥当か?

これらの問いに「No」が含まれる場合、カスハラである可能性が非常に高いと考えられます。

実際にあったカスハラ事例5つ

カスハラは年々増加傾向にあり、悪質なクレーマーが絶えません。

企業側が適切な対策をするためにも、まずは実際にどのような内容があるのかを知っておく必要があります。

ここでは、具体的なカスハラの事例を5つ紹介します。

- 長時間拘束(窓口・電話)

- 罵詈雑言・人格攻撃(接客)

- 過剰な謝罪・補償要求(接客・BtoB)

- 脅迫・来店押しかけ(接客・BtoB)

- SNS晒し・レビュー攻撃(自治体・交通・小売)

では、ひとつずつみていきましょう。

1.長時間拘束(窓口・電話)

お客様相談センターなどのコールセンターでとくに多いのが、長時間の拘束です。

業務に支障が出るほど話し続けられると、対応している従業員は精神的に疲弊してしまいます。

あるメーカーのお客様相談窓口では、顧客が商品の説明を何度も求めたり不満を延々と話し続けたりする行為がありました。

なかには、ストレスのはけ口として使われ、「3時間以上会話を引き延ばして電話を切らない」悪質なケースもあります。

長時間拘束されると、社員に大きな負担をかけるだけではなく、他の顧客への対応にも支障をきたします。

「通話が30分を超える場合は、上司がサポートにつき、必要に応じて電話を代わる」など、通話が長期化したときの対処法を決めておくのがおすすめです。

2.罵詈雑言・人格攻撃(接客)

接客業では、顧客から罵詈雑言を浴びせられるケースが珍しくありません。

暴言内容の例は、以下のとおりです。

▼具体例

- レストランで接客中に「女のくせに」「バカなお前にこの仕事する資格はない」などと、スタッフへ大声で怒鳴りつける

- 「俺は客だぞ、なめやがって」「お客様は神様だろう」「お金を払っているんだから、言うことを聞くのは当然だ」などの威圧的な態度を取る

また、暴言には性的な嫌がらせ(セクハラ)も含まれます。以下は、厚生労働省が公表している実例です。

▼情報通信業での事例

- 顧客が(サポートデスクに)「可愛らしいね、ずっと話していたいよ」「癒やされるね」「下の名前も教えて」とセクハラにあたる言葉をかけた。

- 参考:厚生労働省|第9回雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会

このような暴言や威圧的な態度は、接客するスタッフに深刻なストレスを与え、放置すれば心身の不調を引き起こす要因となります。

加えて、正確な業務遂行の妨げにもなり、結果として他の顧客へのサービス提供にも影響を及ぼす可能性があります。

3.過剰な謝罪・補償要求(接客・BtoB)

理不尽な謝罪要求は、接客業をはじめとする幅広い業種で発生している深刻な問題です。

▼情報通信業

- 顧客が(サポートデスクに)「徹夜で明日までにバグを開発チームと直せ」「2,000万払え」と過剰な要求をおこなった。

▼小売業

- 顧客が購入した商品(時計)が不良品だったため修理受付をおこなったが、顧客が納得しなかったため従業員は店舗で謝罪した。

- さらに、顧客が翌日自宅まで来て謝罪することを要求し、従業員は4日間深夜まで謝罪させられた。顧客はその間「誠意を見せろ!」の一点張りだった。

- 対応した従業員はその後しばらくトラウマを抱え、売場に出ることに恐怖を感じた。

このような行為の一部は強要罪に該当し、実際に逮捕される事例も発生しています。

過剰な謝罪要求は、従業員の尊厳を傷つけるだけではなく、長期的なトラウマを引き起こす可能性もあります。

また、謝罪の様子をSNSで拡散された場合、企業イメージにも大きなダメージを与える可能性があるため、弁護士に相談するなど早急かつ適切な対策が欠かせません。

4.脅迫・来店押しかけ(接客・BtoB)

顧客からの脅迫行為は、従業員に不安や恐怖を与えます。複数の業界で起こった事例をみてみましょう。

1つ目は、ホテル業界での事例です。

▼具体例

- スタッフの接客などに難癖をつけて「サービスが悪い分、宿泊代をタダにしろ」「部屋をアップグレードしろ」などと無理な要求をする

- 要求に応じないと「お前の名前覚えたからな、ネットに晒すぞ」「口コミの評価下げてやる」と脅迫する

カスハラは、BtoCの業界だけで起こるものではありません。次に、企業間(BtoB)取引における事例を紹介します。

▼具体例

- 長年の取引先から突然、無謀な量の修正依頼をし、「明日までにすべて終わらせろ、できなければお前の会社に火をつけるぞ」と強い言葉で脅してくる

- 「対応次第では、他社に切り替えを検討する」と、契約打ち切りをちらつかせて無理な要求を通してくる

さらに、より深刻な事例として、小売業で暴力を伴う脅迫事件も報告されています。

▼具体例

- 顧客がレジの接客態度が悪いことを理由に従業員を呼びつけ、従業員が到着すると胸ぐらを掴み15mほど引きずったうえで、「俺は人を殺したことがある」などと発言し、暴力を振るった。従業員は警察を呼び対応した。

これらの行為はすべて脅迫罪に該当する可能性が高く、とくに暴力を伴う場合は傷害罪で、より重大な犯罪にあたります。

脅迫行為に遭遇した場合は、毅然とした態度で対応し、必要に応じて警察に通報することが重要です。

5.SNS晒し・レビュー攻撃(自治体・交通・小売)

SNSを使ったカスハラには、「外食テロ」と呼ばれる企業の信頼を損なわせるものがあります。

具体的には、回転寿司チェーンや牛丼チェーンなどの店内で迷惑行為をおこない、SNS上でアップするものなどです。内容は、共用の調味料や薬味を直箸で食べるなどの不衛生なものが中心でした。

このような迷惑行為は、SNSで拡散され炎上したことで、企業のイメージダウンへとつながりました。なかには株価が大幅に下落するなど多大な影響が出ているものもあります。

また、役所の窓口担当者やタクシーの運転手に対し、「実名をネットに晒してやる」と脅迫する行為もSNS晒し・レビュー攻撃です。

以上のようにSNSを使った嫌がらせは、従業員のプライバシーを侵害するだけではなく、企業の評判を一気に落とし、業績に大きな打撃を与える可能性があります。

業種別の典型事例と対策

カスハラの発生傾向や内容は、業種によって特徴が異なります。自社が属する業界の典型的な事例と有効な対策を知っておくと的確な準備が可能です。

ここでは、とくにカスハラが発生しやすい以下の4つの業種を具体的な事例と対策を解説します。

- 飲食・小売

- 介護・医療

- 電話対応・通販

- 公務員・自治体・交通

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.飲食・小売

レストランやコンビニ、アパレルショップなどの飲食・小売業は、顧客と直接対面する機会が多いため、些細なことからカスハラに発展しやすい業種です。

他の顧客の目がある前で大声で叱責されるなど、従業員の精神的ダメージが大きいだけではなく、店の雰囲気やブランドイメージを損なうリスクも抱えています。

▼典型的な事例

- 会計時の些細なミスを理由に、レジ前で長時間にわたり罵声を浴びせる

- 「気に入らない」などの理由で、社内規定で認められていない商品の返品・交換を執拗に要求する

- 閉店時間を過ぎても居座り、従業員を長時間拘束する

▼有効な対策

- 返品・交換に関する規定をあらかじめ書面で明示し、店内の見やすい場所に掲示する

- 悪質な場合は、警備員や警察、商業施設の担当部署、自社本部と連携する手順を確立しておく

- 従業員が一人で対応せず、複数のスタッフや責任者が対応するルールを徹底する

事前にルールを明確化し、いざというときの連携体制を整えておくことが、従業員と他の顧客を守るうえで大切です。

2.介護・医療

介護施設や病院では、利用者本人やその家族の不安・不満が、職員個人への過度な要求や攻撃につながるケースが少なくありません。

専門的なサービスであるがゆえに、「もっと手厚く対応して欲しい」「なぜ良くならないのか」などの感情がエスカレートしやすいのが特徴です。

▼典型的な事例

- 利用者や患者の家族が、サービス内容や医療判断に対して過剰に介入・要求する

- 「態度が悪い」などと一方的に決めつけ、職員個人への謝罪や担当者の交代を執拗に求める

- 面会時間やルールを守らず、他の利用者や業務の妨げになる行為を繰り返す

▼有効な対策

- 利用者や家族への説明は、誤解が生じないよう必ず記録を残す

- 担当者一人に任せず、責任者を含む複数名で対応することを基本とする

- 面会時間や施設内でのルールを明確に定め、書面で案内・掲示する

職員が一人で問題を抱え込まないよう、組織として情報を共有し、毅然と対応できる体制づくりをしておく必要があります。

3.電話対応・通販

コールセンターやECサイトのカスタマーサポートなど、顔が見えない電話・メールでの対応は、相手の感情がエスカレートしやすい傾向にあります。

対面でないことを利用し、暴言や脅し、長時間にわたる電話などで担当者を精神的に追い詰める悪質なケースが多発しています。

▼典型的な事例

- 保留や無言の状態を長時間続け、意図的に業務を妨害する

- 「誠意を見せろ」と、規約の範囲を超えた過剰な補償や金品を要求する

- 「会話を録音するな」と強要したうえで、暴言や脅迫的な発言を繰り返す

▼有効な対策

- 通話開始時に「サービス品質向上のため、この通話は録音させていただきます」とアナウンスし、記録を残すことを明確に伝える

- 対応が困難な場合は、担当者を交代したり、上級者に相談したりするルールを設ける

- 暴言や脅迫が続く場合は、「これ以上の対応はいたしかねます」と伝え、電話を切る基準をマニュアル化しておく

明確な対応ルールを定め、それを実行できる環境を整えることが、オペレーターの精神的負担を軽減します。

4.公務員・自治体・交通

市役所の窓口や駅、バスの車内など、公共性の高い場所では、「公の機関だから何を言っても許される」などの誤った認識から、職員が理不尽な要求の標的になることがあります。

制度やルールへの不満の矛先が、目の前にいる職員個人に向けられやすいのがこの分野の特徴です。

▼典型的な事例

- 窓口で要求が通らないことに腹を立て、他の利用者の前で大声で怒鳴り散らす

- 職員の氏名を執拗に聞き出し、「ネットで晒してやる」などと脅す

- 決められた手続きを無視し、「自分だけを優先しろ」と特別扱いを強要する

▼有効な対策

- 施設内に「他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください」などのポスターを掲示し、迷惑行為を牽制する

- 職員の安全確保のため、防犯カメラや非常通報ボタンを設置する

- 悪質な行為に対しては、退去を要請し、応じない場合は警察へ通報するまでの手順を明確にしておく

職員と、その場にいる他の住民・利用者の安全を守るためにも、組織として毅然とした対応手順を確立することが大切です。

企業がカスハラ対策をすべき理由2つ

増え続けるカスハラに対し、企業が対策に取り組むべき主な理由は以下の2つです。

- 職場環境の向上

- 企業の業績悪化

では、それぞれみていきましょう。

1.職場環境の向上

カスハラ対策は、従業員の働きやすさを大きく左右します。

企業として適切な対策をおこない従業員に安心感を与えられれば、従業員のモチベーション低下やメンタル不調による休職・退職へつながるリスクを軽減できるからです。

また、企業には「安全配慮義務」があり、従業員の生命・身体の安全を確保し、適切な労働環境を提供する義務があります。

もし、従業員がカスハラを受けているにもかかわらず、企業が何も対応しなかった場合、安全配慮義務違反として従業員から損害賠償を請求される可能性もあります。

以上の理由から、企業はカスハラ対策を重要な課題として捉え、積極的に取り組む必要があります。

2.企業の業績悪化

カスハラは、直接的・間接的に企業の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

直接的な影響とは、カスハラの対応に追われて他の顧客を待たせてしまうなど、本来の業務に支障が出てしまうことです。

間接的な影響では、企業イメージの低下が考えられます。インターネット上で不当な口コミや評価が拡散されると、たとえ事実でなかったとしてもネガティブなイメージを持たれてしまい、社会的信用の低下へとつながりかねません。

これらの理由から、カスハラを未然に防ぐ対策を講じることが、企業の業績悪化を防ぐうえで重要です。

カスハラの労災認定事例

カスハラが深刻化し、最悪の場合、従業員の命を奪うケースも発生しています。

ここでは、カスハラによって労災認定された痛ましい事例を紹介します。

ある住宅メーカーA社に勤務していた20代男性社員のケースです。

注文住宅販売の営業として働いていた男性は、新築工事中の顧客から継続的にハラスメント行為を受けていました。

▼ハラスメントの例

- 電話で一方的に長時間説教され、「バカ」などの暴言を浴びせられる

- 委託業者が汚した隣家の外壁清掃を強要される

- 休日に電話に出られなかったことを厳しく責められる

こうした過酷な状況が続くなか、男性は社員寮の部屋から転落死する痛ましい結末を迎えます。なお、会社側は、顧客による一連の迷惑行為を把握していませんでした。

遺族による労災申請の結果、男性の自殺は「カスハラ」を受けたことによる精神疾患が原因であると認められます。

男性の携帯電話に残されていた通話の音声記録が、認定の重要な証拠となりました。

この件に関して詳しくは、「カスタマーハラスメント対策マニュアル」で詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

この事例のように、カスハラ対策において通話録音は重要な証拠となります。

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」は、すべての通話を自動で録音するので、録音漏れを防げます。

自動文字起こしや通話内容のAI要約機能など、通話内容の把握をスムーズにする機能も搭載されているので、ご興味のある方は、以下よりご確認ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

企業が取り組むべきカスハラへの対策5つ

カスハラ対応策として企業が取り組むべきポイントを5つにまとめます。

- カスハラを許さないと明確化する

- 相談窓口を設置する

- 対応マニュアルを作成する

- 従業員の研修を実施する

- 悪質なものは弁護士または警察へ相談する

なかでもマニュアル作成と研修は、従業員の適切な対応力を育成するうえで重要なポイントです。それでは、対策をひとつずつ紹介します。

1.カスハラを許さないと明確化する

最も重要なことは、企業として「カスハラを許さない」メッセージを従業員や顧客に伝えることです。

そのためにまずは、企業としての基本方針や取り組み姿勢をまとめましょう。基本方針を明確にすることで、現場の従業員が毅然とした態度で接客できるようになります。

▼基本方針の例

- カスハラの定義:顧客からのクレームや言動のうち、社会通念上不相当なものや就業環境が害されるもの、業務に支障がきたすことを指す

- 迷惑行為はたとえ顧客であっても許さない

- 不当な要求には組織として毅然とした対応をする

- カスハラが起きた場合は、放置せずに従業員を守る

基本方針は、ポスターにして店内に貼ったりWebサイトに掲載したりして顧客へ周知することも有効です。

実際に、フリー株式会社では、カスハラに対する考えを社外に向けて発信しました。カスハラに該当すると判断した場合には、サービスやサポートの提供を断る場合があることを明言しています。これにより、従業員からは安心感につながるとの声があがっています。

参考:カスタマーハラスメントへの取組により従業員の安心感を獲得!

2.相談窓口を設置する

基本方針を整えたら、カスハラを受けた従業員がすぐに相談できるよう体制を整えましょう。

まずは、カスハラを受けた従業員が相談できるよう相談対応者を決めます。さらに専用の相談窓口を設置し、従業員に広く周知しましょう。

▼カスハラ相談フロー

- 従業員がカスハラと判断したら、上司や現場監督者などに相談する

- 相談対応者は相談を受けたら、内容を取りまとめて相談窓口に報告する

▼カスハラ相談窓口

- 人事労務部、カスタマーサービス部、法務部が中心となり対策チームを設ける

- 該当するか否かを正確な事実確認をしたうえで、確かな証拠に基づいて判断し対応を決める

- 場合によっては弁護士や臨床心理士、警察などと連携する

相談窓口の設置方法は下記の記事で詳しく解説しています。

3.対応マニュアルを作成する

従業員が迷惑行為を受けた際に、適切な対処をするためのマニュアルを作成します。

マニュアルづくりには、厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」がおすすめです。

ただし、対応方針は業種や規模、顧客との関係などによっても異なります。あらかじめ、自社に合ったパターンを想定して対応を準備しておくことが重要です。

▼マニュアル例

- 顧客への対応は複数名で対応する(一人に解決させようとしない)

- 証拠を残すため、顧客の言動を録音する

- 被害に遭った場合の相談先を明記する

マニュアルは必要に応じて多言語で作成し、外国人従業員にも対応できるようにします。

なお、マニュアルを作成する際は、ガイドラインを参考にするのがおすすめです。具体的な作成方法を下記記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

4.従業員の研修を実施する

作成したマニュアルをもとに定期的な研修を実施します。

従業員同士共通した意識でいれば、いざカスハラ被害に遭っても一貫した態度で対応できるようになります。

研修内容の一例は、以下のとおりです。

▼研修の内容例

- カスハラに対する基本方針と定義

- 過去事例を共有する

- 迷惑行為パターン別の対応方法

- 顧客への接し方のポイント

- 被害があった場合のフロー

- 記録の方法

研修は、アルバイトも含めてなるべく全従業員が参加できるよう定期的に実施しましょう。

カスハラ研修の実施方法や、研修に盛り込むべき内容をまとめた記事もあるので、ぜひお読みください。

5.悪質なものは弁護士または警察へ相談する

正確な事実確認のうえ、自社だけでの対応が難しいと判断した場合には、弁護士への相談や警察への通報を検討します。

たとえば、以下の場合です。

- 従業員に危険が迫っている

- 何度も繰り返し起こり業務に支障をきたしている

警察へ相談する際、ボイスレコーダーや書面などの確実な記録があれば証拠として提示できます。

さらに、従業員へのアフターケアや再発防止策を講じることも重要です。

カスハラ対策に欠かせないのは証拠を残すこと

カスハラ対策において、最も重要なポイントのひとつが「証拠の保全」です。

事実を客観的に確認できる証拠があれば、弁護士への相談や警察への被害届提出など、その後の対応がスムーズになります。

カスハラの証拠として有効なものは以下のとおりです。

▼証拠として有効なもの

- 防犯カメラなどのデータ

- 録音した音声データ

- 来訪した日時や回数、内容を記録したメモ

- (電話の場合)受電回数や通話時間、通話記録や内容メモ

- SNS上のメッセージや投稿 など

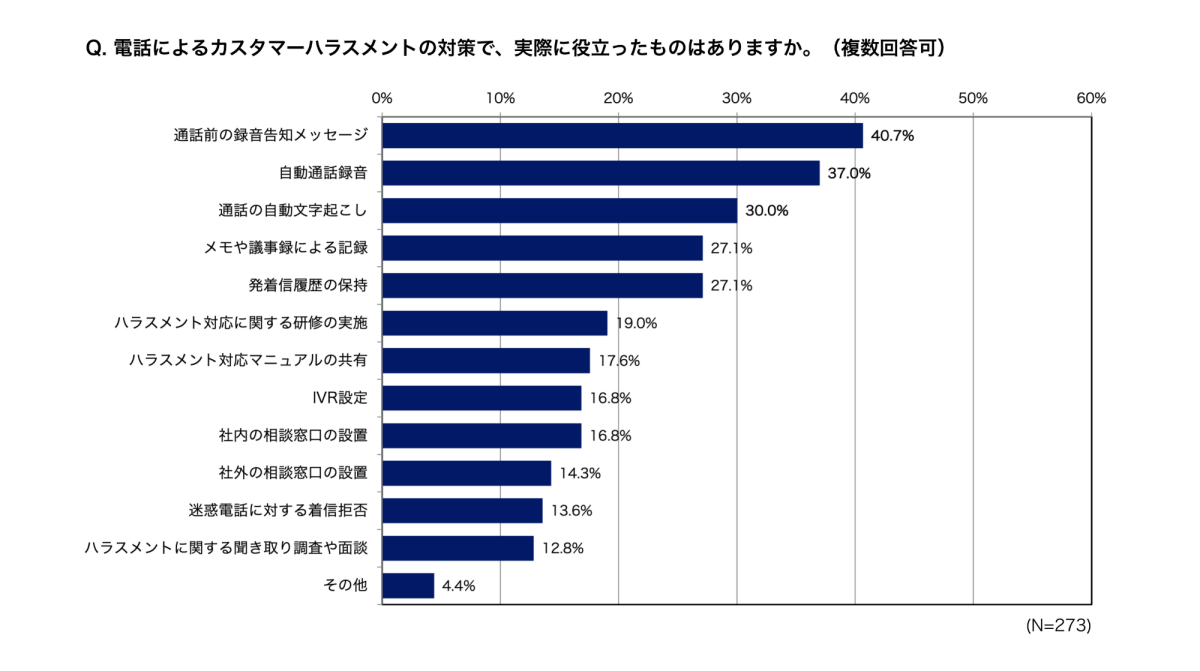

とくに、電話対応における記録の重要性は、以下の調査でも明らかになっています。

「電話によるカスタマーハラスメント対策で役に立ったもの」では、録音や記録に関する対策が上位を占めています。

なお、通話録音は証拠の獲得や業務上必要な利用目的である場合、法的な問題はありません。

ただし、トラブルを未然に防ぐため、「法的対応の必要性から記録を取らせていただきます」と一言添えると印象が良くなります。また、この一言がきっかけとなって、迷惑行為や嫌がらせが収まるケースも報告されています。

罵倒や威圧的な言動が発生しやすい電話対応では、自動録音機能を備えたシステムの導入が有効です。

電話対応のクレーム削減に成功した事例

ここで、電話業務効率化ツール「カイクラ」の活用により、顧客からのお叱り電話を9割以上削減した事例を紹介します。

特別養護老人ホームを複数運営する社会福祉法人三神会様は、日々対応する電話の量が多く、とくに「電話保留時間」や「折り返し電話の対応」に大きな課題がありました。

具体的には、かかってきた電話に対して、担当者が不在で保留のまま長々とお待たせしてしまったり、折り返しの電話にうまく対応できなかったりしたそうです。

こうした状況を改善するため、「電話対応業務の負担軽減」と「職員の接遇意識向上」を目的に「カイクラ」を導入しました。

カイクラでは、顧客情報をわかりやすく管理することが可能です。受電前に顧客情報を確認できるようになったため、職員に心理的な余裕が生まれ、意識向上にもつながりました。

その結果、保留時間が大幅に削減され、電話対応に関するクレームも激変しました。

担当者の不在や折り返しの電話対応ができないとクレームにつながります。さらに、過剰なクレームとなりカスハラに発展する可能性もあります。

カスハラを未然に防ぐためには、クレーム減少も大切な要素のひとつです。

この事例のように電話業務の効率化は、顧客満足度の向上と同時に従業員のストレス軽減にも大きく貢献します。

「カイクラ」は、電話対応業務の効率化に役立つツールです。顧客対応履歴や通話履歴などの顧客データを一元管理できるため、社内で情報共有でき、担当者以外でも適切かつ迅速な対応ができます。

また、自動録音機能が搭載されているので、「言った・言わない」トラブル防止にも役立ちます。

顧客を待たせない電話対応が実現する「カイクラ」の詳細は、以下からぜひご覧ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラの事例を知り早急な対策を

増え続けるカスハラへの対策は、従業員を守るためにも早急におこなう必要があります。適切な対応をするためには、まずは事例を知ることが重要です。

本記事で紹介した事例をもとに、対応策を検討しましょう。

より具体的な対策をお求めの方には、社労士監修の「カスタマーハラスメント対策マニュアル」が役立ちます。

図解や表、フローチャートを盛り込みながら、対策や対応に関して詳しく紹介しています。

以下から無料でダウンロードできますのでお気軽にご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説