「もし意を決して取った電話の内容がクレームだったら…」

と不安になる新人社員は、恐らくどこの企業でも多いでしょう。

しかし、「クレームが発生するのは仕方ない」と対応策ばかり考えても、なかなかクレーム対応に慣れていない社員のストレスは減りません。

クレーム対策の重要なポイントは、クレームを発生させないことです。

そこで今回は、クレームを発生させないための対策や、万が一発生したときの適切な対応手順について解説します。顧客からのクレームに適切に対処すれば、満足度を高められるのでぜひご一読ください。

すぐにクレームが発生した際の対応方法を知りたい方は「クレームが発生した場合の対応手順5つ」からご一読ください。

なおクレーム対応に関して社内で共有しやすい資料を用意しています。無料ダウンロードのうえ、ご活用ください!

\クレーム対応でもう悩まない!/

クレーム対応ノウハウの資料はこちら

▲無料ダウンロードできる

クレームを未然に防止する重要性

クレーム対策で最も効果的なのは「クレームを発生させないこと」です。

クレームが発生しなければ、以下の3つを防げるようになります。

- 手間

- 人件費などの費用

- 顧客への迷惑

クレームが発生すれば、対応するために従業員が業務を中断しなければなりません。大きくなるほど複数人を巻き込むことになり、人件費の面で重大な損失に見舞われてしまいます。業務の生産性が下がり、残業が増えることもあるでしょう。

クレーム対応に慣れたベテラン社員であっても、クレームを処理するためには手間と費用がかかります。

またクレームが発生しなければ、そもそも顧客に迷惑がかかることもありません。クレームは顧客が何らかの不満を抱えたために発生するので、起こらなければ顧客の満足度が安定します。

クレームが発生する3つの原因

一般的なクレームの発生原因は、次のことが考えられます。

- 商品やサービスの不備

- スタッフの対応に不服

- 顧客自身のミスや勘違い

商品やサービスの不備は、「購入した商品に欠陥があった」「届いた商品のサイズや色が違っていた」「予約をしたはずなのに入ってなかった」などです。

商品設計や製造段階、小売店での従業員の対応ミスなど、クレームになる要因はさまざまです。

また、クレームが発生する原因が商品でもスタッフでもなく、顧客自身のミスや勘違いによる場合もあります。一見どうしようもない発生原因に思えますが、顧客への事前説明をしっかりしたり、マニュアルをわかりやすくしたりすれば、対策は十分に可能です。

事前にできるクレーム対策2つ

クレームの発生を未然に防ぐには、以下2つの対策を事前に取り入れましょう。

- 商品やサービスに不備がないかチェックを強化する

- スタッフの教育を徹底する

商品のチェックは設計・製造・出荷・入荷などの各段階でしっかり体制を強化しておくことで、顧客に届く前に不良品を回収できます。破損による不良品を未然に発生させないために、商品の扱い方に関するマニュアルを完備しておきましょう。

また、スタッフの「そんなつもりじゃなかった」という言葉や態度が原因で、クレームが発生することもあります。

スタッフが起因となるクレームを減らすには、過去に起こったクレームを周知し、対処方法を共有するとより効果的です。

クレームが発生した場合の対応手順5つ

未然にクレームを発生させない対策を取っても、思わぬところが原因で発生することがあります。万が一クレームが発生した場合の正しい対応手順は、以下の通りです。

- 最初に端的に謝罪

- 顧客の話を聴き、事実確認

- 確認できなかったポイントを質問でうかがう

- 解決策を提案する

- 謝罪と感謝を伝える

顧客のクレームを対処できることに加え、顧客満足度の向上につながることも見込めるので、ぜひ参考にしてみてください。

\クレーム対応でもう悩まない!/

クレーム対応ノウハウの資料はこちら

▲無料ダウンロードできる

【手順1】最初に端的に謝罪

クレームを受けたら、最初に簡単に「不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません」と謝罪しましょう。

クレームを入れる時間を使わせてしまったことに対して、まずはお詫びを入れることが大切です。

クレームの内容はまだわかっていません。ゆえに、クレーム内容についての謝罪は事実確認をしてから行う必要があります。

謝罪の言葉を告げてから、具体的なクレーム内容の確認に入りましょう。

【手順2】顧客の話を聴き、事実確認

クレーム解決に向けて、顧客の話を聴きながら事実確認を進める必要があります。事実確認の際には正確な記録をとり、情報を集めることが重要です。

相手の話に耳を傾けると同時に、こちらから質問して下記の情報を把握しましょう。

【クレームの際に押さえておきたい事実】

- どこでトラブルが発生しているのか

- 何に対して、誰が不満を感じているのか

- 自分たちにどう対応して欲しいのか

クレーム対応で得た情報は、最後に顧客に確認して認識のすれ違いがないかを確認した上でクレーム対応を終えるようにしましょう。

【手順3】確認できなかったポイントを質問でうかがう

仮に聴きたいことを聞き逃してしまった場合は、こちらから質問をして確認しましょう。

顧客からのプレッシャーが強いと、ついついこちらが知りたいことを聞き逃して電話を終えてしまうケースもあります。

たとえば、顧客に起こったトラブルの日付やそのトラブルに何人が関わったのかなども重要な情報です。

社内で共有する情報として集めなければいけない情報を聞き逃してしまうと、企業として集めたいデータに漏れが生じます。顧客のクレームに正しく対応するためにも、聴きたいことは質問をして記録しておきましょう。

【手順4】解決策を提案する

クレーム内容が確認できたら、顧客と企業双方が納得できる折衷案を検討し、なるべく早く提案してみてください。顧客の求める要望を完全に叶えることは難しくても、解決する姿勢を見せることが大切です。

解決策を提案する上で大事なのは、企業側の都合を押し付けずに「お願い」する姿勢で対応することです。

なぜその解決策に至ったのかを説明し、「今後このように進めていきたいのですがよろしいですか」と謙虚に歩み寄ることで、顧客の信頼を得られるでしょう。

【手順5】謝罪と感謝を伝える

すべてのクレーム対応が終わった後には、あらためて今回のトラブルに対して謝罪をしましょう。

顧客がクレームを出してきたことは、企業への信頼が落ちていることの証明です。こちらから精一杯の誠意を見せて、信頼を回復する態度を見せましょう。

謝罪の気持ちを伝えた後は、感謝の気持ちも伝えて信頼回復に努めましょう。顧客のご指摘の中には業務改善につながるヒントがあることも少なくありません。

貴重なご意見をいただいたことに感謝して、お礼を伝えましょう。

電話でクレームを受けた場合の対応の仕方について、次の記事でも詳しく解説しています。電話口でやってはいけない事例も紹介しているので、ぜひご参考ください。

クレーム対策で注意すべき8つのポイント

クレーム対応について、マニュアル化されている企業も多いでしょう。しかし、何も考えずにマニュアル通りに動くと、逆に火に油を注ぐ結果になることもあります。

クレーム対策で注意すべきポイントは、次の8つです。

- 誠実な対応を心がける

- 丁寧な言葉遣いを心がける

- 顧客の話は最後まで聞く

- クレーム内容に対してはすぐに謝らず、こちらに非があるのかを確認する

- 電話相手を否定せず、相手の要望を最大限汲み取る

- 憶測で応対せず、事実の確認を徹底する

- 過度な要求は丁寧にお断りする

- カスタマーハラスメントへの対策を事前に決めておく

順番に解説します。

【ポイント1】誠実な対応を心がける

クレームが発生したら、どんな内容であろうと相手の意見を聞き入れて、誠実に対応することが大切です。

無愛想な態度や、いかにも不愉快そうな表情や声で対応してしまうと、顧客をさらに怒らせてしまいます。

「しっかり話を聞いてもらえる」「きちんと対応してもらえる」と顧客が感じられるだけでも、怒りが和らぐこともあります。誠実な対応がクレーム対策の前提であることを、理解しておきましょう。

【ポイント2】丁寧な言葉遣いを心がける

クレーム対応に使う言葉は慎重に選びましょう。正しい敬語を使うのはもちろんですが、顧客の心情を察して、冷静に対応することが大事です。

「忙しかったので」という言い訳や「マニュアルに書いてあります」などの冷たい言葉遣いは、却って顧客の怒りを増幅してしまう恐れがあります。

クレームを言う顧客はお怒りの状態なので、言い回し1つ間違えるだけで対処がさらに難しくなってしまいます。

話したことに対して顧客がどんな印象を受けるか考えながら話すことが大切です。

【ポイント3】顧客の話は最後まで聞く

クレームを言う顧客の話は途中で割って入らずに、最後まで話を聞くことに努めましょう。

クレームを言う顧客は、必ず「不満があるので聞いてほしい」という要望があります。話を遮ってしまうと顧客は余計に不愉快になり、解決が難しくなります。

いったん全部吐き出すとクレームを言う人の気持ちがすっきりするので、こちらの話も聞いてもらいやすいです。意見や提案を述べる際は、全部話してもらってからにしましょう。

【ポイント4】クレーム内容に対してはすぐに謝らず、こちらに非があるのかを確認する

クレーム対応の際にすぐに謝ってしまいがちですが、中にはカスタマーハラスメントのような、こちらに非がないケースも存在します。

こちらに非がない状態で謝ってしまうと、全てこちらの責任となってしまうため、事実確認を実施してからクレーム内容に対して謝罪することが重要です。

クレームの時間や手間に対する短めの謝罪は必要ですが、「クレーム内容についての謝罪は内容がわかってから」という点を押さえておきましょう。

【ポイント5】電話相手を否定せず、相手の要望を最大限汲み取る

クレームの際に電話相手を否定しない点を踏まえて対応する必要があります。顧客のクレーム内容には、対応できない要望も少なくありません。

企業として対応できない要望であっても、電話相手を否定する言動は控えて最大限対応する旨を伝えましょう。

【ポイント6】憶測で応対せず、事実の確認を徹底する

クレーム対応をする際に、自分の知らない情報は必ず知っている社員に確認をとりましょう。

クレーム対応は時間が限られており、早急に対処しなければいけません。しかし、間違った情報を顧客に届けることはさらなるトラブルを生み出します。

クレームの内容で自分がわからないことを聞かれた場合は、情報を知っている社員に聞ける環境を作っておきましょう。

たとえば、クラウド管理ができるデータベースがあると、パソコンからすぐに情報を引き出すことが可能です。

顧客情報をクラウド管理するツールなどを用意して、事実確認の徹底を図りましょう。

【ポイント7】過度な要求は丁寧にお断りする

クレーマーの中には「すぐに謝りに来い」「担当者が全額賠償しろ」など、明らかに法外な要求を言う人もいますが、応じる必要はありません。

中途半端な態度で応じてしまうと、要求がどんどんエスカレートする恐れがあります。無理な要求には応じずに、丁寧にお断りしましょう。

ただし、「それはできかねます」とただ断るのではなく、小さなことでもできる範囲で応じることも大切です。しっかり話し合って双方が納得いく解決策を出せば、トラブルが拡大せずに済みます。

【ポイント8】カスタマーハラスメントへの対策を事前に決めておく

企業に向けたクレームの中には、カスタマーハラスメントと呼ばれる悪質なクレームや理不尽な要求が存在します。

2020年にUAゼンセンが実施したアンケートによると、直近2年以内でクレームの迷惑行為の被害にあったと回答した人の割合は下記の通りです。

【直近2年以内で迷惑行為の被害にあったことがありますか?】

- あった:56.7%(15,256件)

- なかった:43.3%(11,648件)

具体的なクレームにおける迷惑行為は下記の通りです。

【クレームにおける印象に残っている迷惑行為】

| 内容 | 割合 | 件数 |

| 暴言 | 39.3% | 5,088件 |

| 同じ内容を繰り返すクレーム | 17.1% | 2,610件 |

| 威嚇・脅迫 | 15.0% | 2,287件 |

| 権威的態度 | 11.2% | 1,711件 |

| 長時間拘束 | 7.8% | 1,194件 |

| セクハラ | 2.3% | 350件 |

| 金品の要求 | 2.1% | 322件 |

| 暴力 | 1.4% | 207件 |

| 土下座の強要 | 0.6% | 90件 |

| SNS・ネット上での誹謗中傷 | 0.3% | 47件 |

| その他 | 2.9% | 449件 |

出典:UAゼンセン「悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート調査結果」

アンケートを受けた半数以上の方が、クレームによる迷惑行為を受けています。カスタマーハラスメントを受けることが考えられるため、事前にマニュアル作成などの対応を考えておくことが必要です。

受けたクレームを顧客満足度につなげる方法6つ

受けたクレームを顧客満足度につなげる方法は6つあります。

- クレーム内容を受け取ったときに内容を記録・録音をしておく

- クレーム内容と解決の過程を社内で共有する

- クレーム件数の推移を記録する

- クレームが多い問題を取り上げて、社内で共有する

- 再発防止策を検討・実施する

- 対応をマニュアル化して未然防止につなげる

いずれも効果的な施策なので、できることから取り入れてみてください。

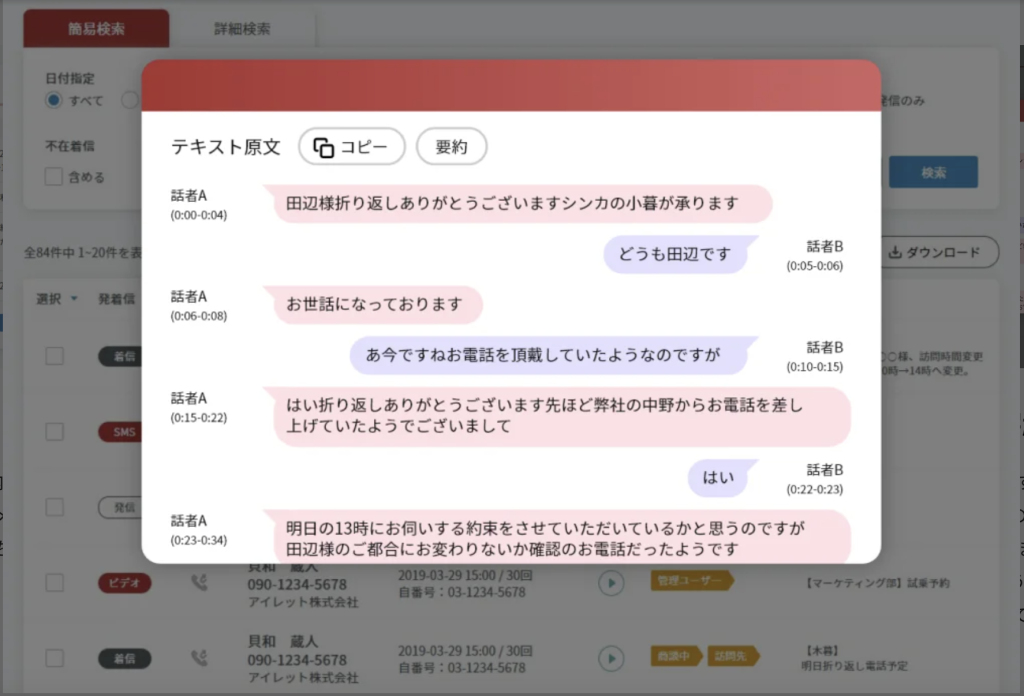

【方法1】クレーム内容を受け取ったときに内容を記録・録音をしておく

クレーム内容を受け取ったときは必ず内容を記録や録音をしましょう。クレームの内容を残すことで、後々に顧客との言った・言わないの問題を防げるようになります。

たとえば、電話内容を自動でメモや録音してくれる顧客対応ツールが効果的です。

顧客のクレーム内容を正確に記録することで、二重のトラブルを避けられます。

【方法2】クレーム内容と解決の過程を社内で共有する

クレームを受けた際は内容を必ず記録して、解決の過程も含めて社内で共有することで、同じクレームを受けた際の対応策につながります。

クレームは自社が提供している商品やサービスをより良くするためのヒントです。社内に対してどのようなクレームがあるのかを周知することは、商品やサービスの向上に必要です。

クレーム対応時のメモや録音を社内で共有して、商品やサービスの開発を担当している社員にも情報を提供しましょう。

【方法3】クレーム件数の推移を記録する

自社の商品やサービスに対するクレームの数はデータとして記録して、今後に役立てることが重要です。

商品やサービスの中にはリリース当初に多くのクレームが来ることもあります。月間や週間でのクレーム数を記録しておくことで、

- 現在のクレーム対策の効果

- 商品やサービスの説明を変えた際の効果

がわかります。

自社の顧客への対応の効果を測定するためにもクレーム件数の推移を記録しましょう。

【方法4】クレームが多い問題を取り上げて、社内で共有する

繰り返し同じ内容のクレームが来る場合は、ピックアップして業務改善に努めましょう。同じクレームがくることは業務改善がうまくいっていない証明でもあり、自社の信頼に関わります。

特にクレーム数が多い問題は改善を急がなければいけない問題です。

クレームが長期間あったり、週間で何件もくるクレームは、クレームに至っていないユーザーも感じているはずの問題なので、改善策を考えるためにも社内で共有しましょう。

【方法5】再発防止策を検討・実施する

共有したクレームは、しっかり再発を防止できるように努めましょう。発生原因やクレームに至るまでの過程を分析して再発防止策を検討し、実施します。

同じクレームを何度も起こしてしまうと、顧客からの信用を落としかねません。また、度重なるクレーム対応により本来の業務に集中できず、生産性も下落してしまいます。

二度と同じクレームを起こさないためには、「ミスしないようにする」「社員個人が注意する」など個々のやる気や意識に依存せずに、仕組み化による対策が必要です。

【方法6】対応をマニュアル化して未然防止につなげる

再発防止策が固まったら、マニュアル化して未然防止につなげましょう。

過去に発生したクレーム内容と、そのときの対応などをわかりやすく文章化し、必要に応じて録音データを利用して周知します。

また、マニュアルを使った教育も定期的に行いましょう。クレームの再発を未然に防止するためには、風化させないことも大切です。

クレームの電話は録音しておくことで、トラブルの解決や再発防止に役立ちます。通話録音については、以下の記事で詳しく解説しています。通話録音を活用するメリットがわかるようになっているので、ぜひご覧ください

クレーム対策として利用できるDXツール3つ

最後にクレーム対策として利用できるDXツールとして

- カイクラ

- Salesforce クレーム対応管理

- ECOAS クレーム情報管理

の3つを紹介します。

【ツール1】株式会社シンカ「カイクラ」

カイクラはクレーム対応のみならず、顧客との営業や商談の情報を一元管理できるツールです。

- クレーム対応を含めた顧客情報を一元管理できる

- 電話対応を録音できる

- クラウドシステムなので、在宅でも利用可能

クレーム対応を含む、顧客情報を一元管理したい企業さまにおすすめです。

【ツール2】コムチュア株式会社「Salesforce クレーム対応管理」

Salesforce クレーム対応管理はコムチュア株式会社が提供している様々な業種で利用できるクレーム情報管理サービスです。

- クレーム情報をクラウドで一元管理

- クレームのレベルによって、リアルタイムで現場へ連絡

- ダッシュボードを使ってクレームを見える化

クレームの数が多く、傾向分析や現場での対応まで幅広い機能がほしい企業さまにおすすめです。

【ツール3】アルプス システム インテグレーション株式会社「ECOAS クレーム情報管理」

ECOAS クレーム情報管理はアルプス システム インテグレーション株式会社が提供しているクレーム情報の資産化をはかるソリューションです。

- クレーム情報をワークフロー化

- クレームの管理と対策や原因の管理が可能

- ワークフロー化によってクイックレスポンスも可能

クレーム対応の仕方から商品やサービスへの活かし方など、クレーム情報の扱いに慣れていない企業さまにおすすめです。

クレーム対策を活かして、顧客満足度アップにつなげよう

クレームは対応するための工数が割かれるうえに従業員のメンタルにも悪影響を及ぼすので、対策を実施することで事業の改善につながります。

クレーム対策では顧客との関係を傷つけずに対応しなければならないため、慎重に取り組む必要があります。

顧客にとって納得いく形で解決できれば、むしろ顧客満足度アップにつながるので、徹底的に取り組みましょう。

クレーム対策を取るうえでおすすめの方法が、ツールを導入して業務の改善につなげることです。クレームを電話で受ける機会が多い場合は、通話録音サービスの導入がおすすめです。

シンカが提供している通話録音システム「カイクラ」であれば、通話が自動で録音されるだけではなく、録音データをAIによりテキスト化する機能を搭載しています。

通話中にテキストを検索して過去のやり取りを確認できたり、後から音声を確認して顧客の感情をくみ取った電話対応につなげたりできるため、電話対応の品質改善につながります。

「電話対応の品質を高めたい!」

「従業員の電話対応の負担を軽減させたい!」

とお考えの方は、ぜひカイクラの通話録音機能がよくわかる資料をご確認ください!

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり