CASEは、昨今の自動車業界でよく聞かれる言葉です。しかしながら、「CASEって何の略?」「CASEによって自動車業界はどう変わるの?」と思うことはありませんか?

CASEは、自動車業界のあり方に変革をもたらしています。そのため自動車業界の動向を理解するためには、CASEの理解が必須です。

そこで今回は、CASEの詳細やCASEが重視される理由、また日本の自動車メーカーの動向をあわせて紹介します。CASEと共に言及されることが多いMaaSとの違いにもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

なお、業界が変遷しながらも変わらず重要なのは、顧客と向き合う現場であるカスタマーサポートです。たとえば煩雑になりがちな電話業務をツールで効率化し、サービスの向上に集中することは非常に大切です。

電話対応を起点に顧客満足度を向上できるツールは、以下よりご確認ください。

\デジタル化に成功した事例はこちら!/

自動車業界に強い「カイクラ」とは?

▲無料ダウンロード資料あり

自動車業界の技術革新をリードする「CASE」

CASEとは、自動車業界の技術革新をリードする概念であり、MaaSと共に取り上げられることが多いDXワードです。

CASEはパリモーターショー2016にて、メルセデス・ベンツグループ(旧名:独ダイムラー)が中期戦略として掲げたことをきっかけに、業界で言われるようになりました。

日本でもトヨタ自動車株式会社の豊田章男社長が「100年に一度の大変革の時代を迎えているが、その変化を起こしているのはCASEだ」と言及し、事業改革に取り組んでいます。

それではCASEとはどのようなものなのでしょうか。CASEとは、以下の頭文字をとった造語です。

- C:Connected:IoT

- A:Autonomous:自動運転

- S:Shared&Service:シェアリングサービス

- E:Electric:電気自動車

それぞれをくわしくみていきましょう。

なお、自動車業界のDXも押さえたい方は以下の記事もあわせてご一読ください。

Connected:IoT

Connected(コネクテッド)は、車両に通信端末を搭載し、IoT(さまざまな「モノ」をインターネットとつなぐ技術)を活用したネットワークで車とユーザーがつながる仕組みを構築します。搭載された車は「コネクテッドカー」と呼ばれています。

コネクテッドにできることは、以下のようにさまざまです。

- リアルタイムの道路情報や駐車場情報を通知

- 事故発生時や緊急時に通報

- 盗難にあった際に自動で追跡

- エンジンの再始動を制御・リモート始動

- 口頭での情報検索

- 困ったときのオペレーター対応

- マイカーサーチ

今後も通信機能を幅広く活用したエンターテインメントなど、さまざまなサービスに拡大することが見込まれています。

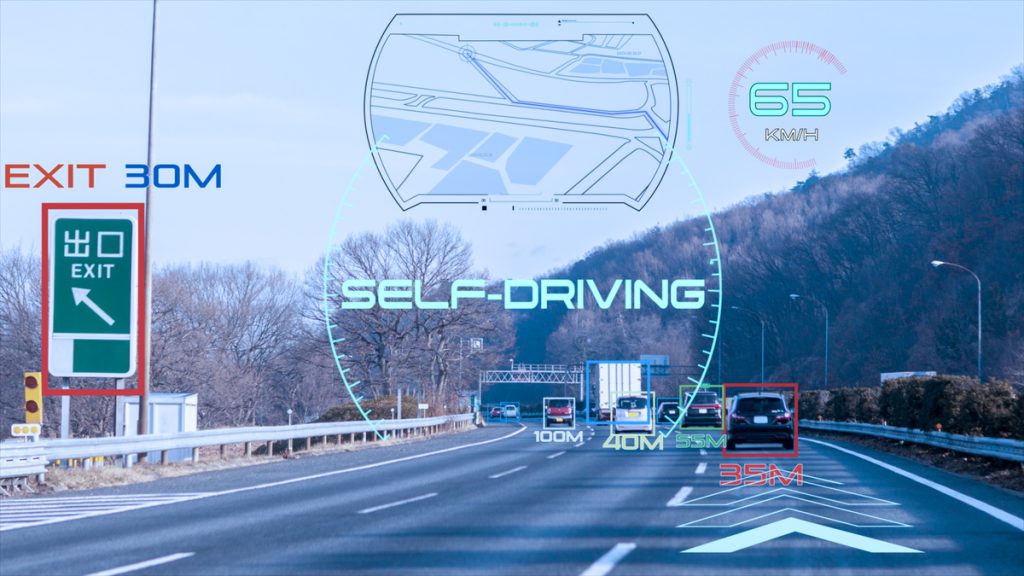

Autonomous:自動運転

Autonomousとは、自動運転技術のことです。アメリカの自動車技術者協会(SAE)、および日本の国土交通省では、自動運転に関して、人の運転を支援する程度から完全に自動で走行するものまでレベル分けをしています。

- レベル0:自動化していない車

- レベル1:人の運転を自動システムが支援する車

- レベル2:特定の条件でのみ自動運転する車

- レベル3:限定的な場所での自動走行が可能な車

- レベル4:限定的な地域でのみ自動走行が可能な車

- レベル5:完全な自動走行が可能な車

2024年4月現在、多くのメーカーがレベル2までの車両を販売していますが、レベル3を満たしているメーカーは限られています。しかし、国内では福井県永平寺町におけるレベル4での自動運転移動サービスが2023年に始まっており、千葉県柏市柏の葉地域においてもレベル4の自動運転サービス実現に向けた取り組みも実施されています。

参考:経済産業省「モビリティDX戦略(概要版)」

自動運転技術が発展すると、無人タクシーやバスなどのサービスの実用化も見込まれるので、今後の動向から目が離せません。

Shared&Service:シェアリングサービス

Shared&Serviceとは、カーシェアリングやライドシェアリングなどのサービスのことです。

カーシェアリングとは企業や個人が所有する車の貸し借りをマッチングすることで、必要に応じて車を借りるだけで車の維持費が不要なことから、支持されてきています。

またライドシェアリングは、自動車を数人で相乗りすることによってタクシーよりも安く、目的地に行けるサービスです。欧米などでは一般的ですが、日本では2024年4月まで禁止されていました。

しかし、現在は「自家用車活用事業」として一部の地域にて時間帯限定で解禁となったことから、タクシー運転手の不足に伴い、ライドシェアリングサービスが広がっていくと予測されています。

Electric:電気自動車

ElectricとはEV車(電気自動車)のことです。電気を動力源として走行させるEV車は、ガソリン車やディーゼル車のように二酸化炭素を排出しないため、環境問題の解決策にもなります。

また維持費(車検費用など)がEV車の方が安いこともあり、今後購入する人が増えてくるのではないでしょうか。

国内の自動車販売数(2024年1~3月統計)によると、EV車のシェアは1.5%です。しかし電気モーターとガソリンエンジンを搭載したハイブリッド車は、全体の約6割を占めており、ガソリン車の2倍のシェアがあります。

参考:一般社団法人日本自動車販売協会連合会「燃料別メーカー別登録台数(乗用車)」

業界では、今後はガソリン車は廃止され、EV車やハイブリッド車がメインとなることが濃厚となっています。

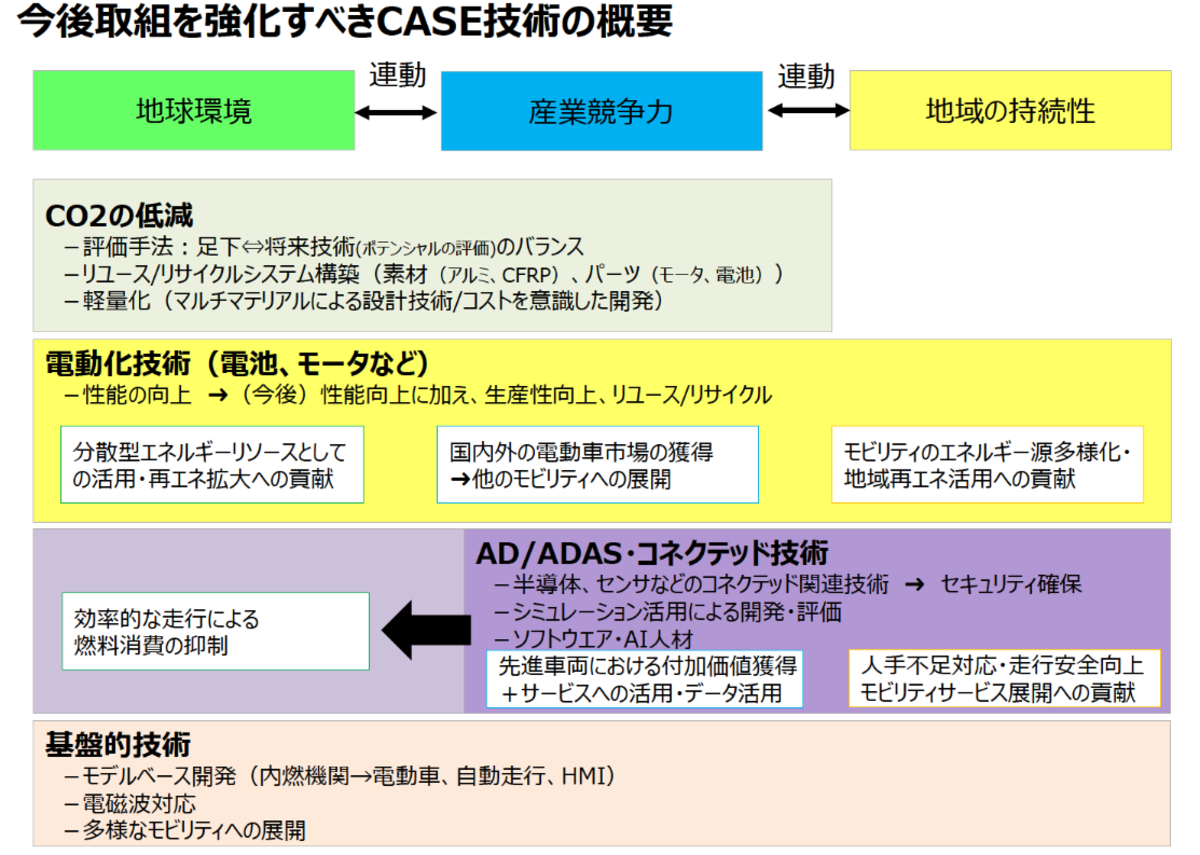

参考:CASE技術戦略プラットフォームとは

経済産業省でもCASEに対して官民で取り組む指針を示し、「CASE 技術戦略プラットフォーム」を設立しました。

CASE 技術戦略プラットフォームとは、メーカーやサプライヤーなどを集めてCASEに関する情報を共有する会議で、今後取り組みを強化すべき技術革新に関して以下のように明示しています。

出典元:経済産業省「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」

世界が取り組んでいる目標に日本だけ遅れると、世界の市場を失うことにもなりかねません。そのため、国と企業が一丸となってCASEを推し進めています。

ここまでCASEに関してふれてきましたが、現在進行形で革新し続けていることがわかりました。そして自動車業界のDXにはCASEと同様に注目のキーワードがあります。それは「MaaS」です。

この2つは同じような文脈で言及されることもありますが、違いがあります。つづいてCASEとMaaSの違いをみてみましょう。

自動車業界のもうひとつのDX「MaaS」との違い

CASEとMaaSは、どちらもDXのカテゴリーに入る概念です。MaaSは「Mobility as a Service」の頭文字をとったワードで、移動する手段をサービス化することを意味します。

国土交通省によると、MaaSは以下のように定義されています。

地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス。

引用:国土交通省「日本版MaaSの推進」

「CASEと同じでは?」と思った方もいるかもしれませんが、全く別物です。自動車の技術革新によって新しい乗車体験を提供するのが「CASE」であることに対し、「MaaS」は各交通手段を消費者が広く選択できるようにするサービスです。

この場合の各交通手段とは、自家用車だけではなく公共交通機関、タクシー、シェアサイクルも含まれています。

自動車業界でCASE・MaaSが注目される理由4つ

前章ではCASEとMaaSに関してみてきました。この2つが自動車業界で注目されている理由は、大きく4つです。

- 環境対策

- 技術競争の激化

- 少子高齢化の影響

- ニーズの多様化

それぞれを詳しくみてみましょう。

【理由1】環境対策

CASEやMaaSが注目される理由の1つ目は、環境問題です。ガソリン車と大気汚染は、切っても切り離せません。地球の温暖化が進むにつれ、CO2削減は自動車メーカーに課せられた使命ともいえます。

そのため、各国でガソリン車の販売は縮小し、ハイブリッド車やEV車への切り替えが進んでいます。

日本政府でも2020年に「カーボンニュートラル宣言」を発表しました。ガソリンとディーゼル燃料を使用する車を廃止するため、2035年には新車販売においてすべて電気自動車にする内容が盛り込まれました。

地球に優しいクリーンエネルギーで走るEV車は環境に優しいだけではなく維持費もガソリン車より安いため、購入を決める方も増えています。この点から電気自動車の普及はますます加速化するでしょう。

【理由2】技術競争の激化

続いて、自動車の技術競争の激化もCASEやMaaSが重要となる理由です。上記でお伝えした通り、自動運転には以下のレベルがあります。

- レベル0:自動化していない車

- レベル1:人の運転を自動システムが支援する車

- レベル2:特定の条件でのみ自動運転する車

- レベル3:限定的な場所での自動走行が可能な車

- レベル4:限定的な地域でのみ自動走行が可能な車

- レベル5:完全な自動走行が可能な車

実際のところ、すでに国内外でレベル4の技術が搭載された車が完成しています。日本国内でも、前述の通り福井県など一部地域でレベル4の移動サービスが開始されました。

従来の技術に頼り新しいことに挑戦しないでいると、自動車産業は海外市場でシェアを失う可能性もあるでしょう。自動運転の技術を確立するために、日本国内の企業も競争が激化していく可能性があります。

【理由3】少子高齢化の影響

3つ目の理由は、少子高齢化の影響で自動車業界そのものが変革を求められていることです。

たとえば、維持費や駐車場費用などの出費が惜しく、車の所有を望まない若者層が増えています。費用対効果を考えると「車は買うものではなく、シェアするもの」という価値観も定着してきました。

また高齢化が進む昨今、認知機能が低下した高齢ドライバーは事故を引き起こしやすく、交通事故対策が叫ばれ社会問題にもなっています。

このような社会で自動車メーカーが生き残るには、自動ブレーキなど防止策としての技術活用が求められています。

【理由4】ニーズの多様化

CASEやMaaSが重要となる4つ目の理由は、ニーズの多様化です。

ここ数年でアナログからデジタルになったり、AIが実用化されたりなど、革新的技術が生活の中にもあふれていることを多くの人が実感しています。

だからこそ一部のエンドユーザーからは「そろそろ革新的技術の車が誕生してもいいのではないか」「スマートフォンとアプリを連動させて走る車はできないのか」など、自動車業界に改革を求める声が集まり始めました。

また日本人のライフスタイルや価値観が多様化したことで、従来のやり方では顧客を満足させるのは難しく、ますますCASEが注目されています。

ほかにも顧客が求める自動車販売のサービスなどは下記を参考にしてみてください。

CASEを実践!日本の自動車メーカー例5つ

ここまでは、CASEが求められている理由をみてきました。一方で、日本の自動車メーカーは実際にどのようなことをしているのか気になる方もいるでしょう。

そこでここでは、CASEを実践している日本の自動車メーカーの例を5つ紹介します。

- トヨタ

- 日産

- スバル

- マツダ

- ホンダ

業界の動向を知ることにもつながりますので、ぜひ参考にしてください。

【事例1】トヨタ

トヨタは、自動車メーカーから「モビリティ・カンパニーにモデルチェンジする」と宣言しており、CASEを意識した多方面への展開に積極的です。

トヨタのCASEの取り組みを簡単に紹介すると以下のとおりです(※2024年4月時点)。

| トヨタのCASE | 概要 |

|---|---|

| コネクテッド | 「T-Connect」を展開 |

| 自動運転 | 運転支援技術「Advanced Drive」で高速道路や自動車専用道路の走行を支援 |

| シェアリングサービス | カーシェアサービス「TOYOTA SHARE」を展開 |

| 電気自動車 | 電気自動車のバッテリー技術の開発に尽力(水素事業) |

【事例2】日産

日産は、温暖化を招く温室効果ガスの量を保つカーボンニュートラルの実現に向けた「Nissan Ambition 2030」として、新型の電動自動車の数を増やすことを目指しています。

日産のCASEの取り組みを簡単に紹介すると以下のとおりです。(※2024年4月時点)

| 日産のCASE | 概要 |

|---|---|

| コネクテッド | アプリ「Nissan Connect」で遠隔操作などが可能 |

| 自動運転 | 高速道路にて「プロパイロット2.0」によるハンズオフ走行を支援 |

| シェアリングサービス | カーシェアサービス「eシェアモビ」を展開 |

| 電気自動車 | 電気自動車の普及促進のため、全固体電池を開発中 |

【事例3】スバル

スバルもCASEに積極的です。とくに2030年の電気自動車の販売率を全体の50%を目標に、バッテリー生産に力をいれています。

スバルのCASEの取り組みを簡単に紹介すると以下のとおりです。(※2024年4月時点)

| スバルのCASE | 概要 |

|---|---|

| コネクテッド | 「SUBARU STARLINK」でトラブル時にサポート アプリで遠隔操作も可 |

| 自動運転 | 安全技術のアイサイトXの「ツーリングアシスト」でアクセルやブレーキなどの操作を自動で支援 |

| シェアリングサービス | サブスクサービス「KINTO ONE」を2024年初夏より開始予定 |

| 電気自動車 | スバルのメイン市場となるアメリカで、電気自動車の生産販売を推進 |

【事例4】マツダ

マツダは「人間中心」を掲げ、新しいクルマ文化を推進することを目指しています。移動手段の不足が問題となっている地域でライドシェアサービスを実証し、地域活性化への意欲をみせています。

マツダのCASEの取り組みを簡単に紹介すると以下のとおりです。(※2024年4月時点)

| マツダのCASE | 概要 |

|---|---|

| コネクテッド | アプリ「My Mazda」でトラブル対応などのサービスを提供 |

| 自動運転 | 走行の危険を避ける先進技術「i-ACTIVSENSE」を活用 |

| シェアリングサービス | 広島県と三次市と連携したライドシェアサービスを実証 |

| 電気自動車 | 2030年に電気自動車販売比率を25%を目標 |

【事例5】ホンダ

自動運転技術をリードしているホンダは、限定的な場所での自動走行が可能なレベル3の認可を国土交通省より得て、搭載車両を販売しています。またカーボンニュートラルの達成に向け、二酸化炭素をバイオ燃料に生成するなどの研究開発も行っています。

ホンダのCASEの取り組みを簡単に紹介すると以下のとおりです。(※2024年4月時点)

| ホンダのCASE | 概要 |

|---|---|

| コネクテッド | 「Honda CONNECT」で車内Wi-Fiや、ナビゲーション、安全サポートなどを提供 |

| 自動運転 | レベル3に成功し「Honda SENSING Elite」の搭載車両を限定販売 |

| シェアリングサービス | カーシェア「EveryGo」を提供 |

| 電気自動車 | 2050年にはすべて電気自動車にすることが目標 |

CASE実現の課題3つ

CASEに積極的に取り組む自動車メーカーですが、一方で3つの課題がみえてきました。

-

- シェアサービスが浸透していない

- 完全無人化は難しい

- 制御コンピューターの進化が必要

これらの課題に関して、ひとつずつみてみましょう。

【課題1】シェアサービスが浸透していない

「カーシェアリング」の言葉を知っている人もいますが、サービスを理解している人は一定数にすぎません。

その理由は、以下の2つです。

- 地方では車での移動が当たり前になっているため不便に感じる人も多い

- ライドシェアリングの法律がまだ整備されていない

都心では、電車やバスなどの本数が多いため、交通機関を利用する方が渋滞に巻き込まれることなく移動できて便利です。そのため、休日にしか車に乗らない人も多く、カーシェアリングの需要があります。

しかし、一家に一台以上の車を保有するのが当たり前の地方では、駅から遠いところに職場があることも多いです。そのため車は毎日乗る移動手段となっており、リースやレンタルでは不便に感じる人も多くいます。

上記の背景により、地方ではカーシェアリングが浸透しにくい傾向にあります。

またライドシェアリングは東京23区など一部地域でしかまだ認められていないため、認知度が少ないのは当然といえるでしょう。日本で認可がおりたタイミングで、多くの人が利用するサービスになることが予測されています。

【課題2】完全無人化は難しい

自動運転が標準化されると、自家用車だけではなく無人のタクシーやバスなども走る未来予想図が見えてきます。

しかし残念ながら、日本の自動運転のレベルは1〜2の車がほとんどです。レベル1〜2はドライバーが運転を監視して走行するのに対して、レベル3以上はシステムによる監視がメインとなるため、2と3の間には大きな技術の壁があります。

日本でもレベル4のサービスは開始されていますが、まだまだ地域が限られています。日本の自動車運転に関する法改正の動きも、チェックしていきたいところです。

【課題3】制御コンピューターの進化が必要

自動車の内部には制御コンピューターが多く組み込まれています。しかし外部と通信するためのコンピューターではないため、CASEの車両で対応しきれないことが課題です。

しかしながら「国がCASEを推進していること」「海外ではすでにCASEがかなり進められていること」なども考慮すると、今後技術は進化していくことが予想されます。

また市場もさることながら、目まぐるしく変わる顧客ニーズに対応していくことも重要です。

そのためには、一人ひとりにあわせた顧客コミュニケーションをスムーズにすることが役立ちます。たとえばコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の場合、顧客管理システムとの連携やデータ管理に長けています。

どのような機能に長けているのか具体的に知りたい方は、以下よりサービス内容をご覧ください。

\デジタル化に成功した事例はこちら!/

自動車業界に強い「カイクラ」とは?

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:CASE実現に向けた自動車業界の動向に注目

技術革新が進み、自動車業界はCASEやMaaSによって大きく変わりつつあります。その状況下で顧客ニーズはますます多様化し、きめ細かく対応が求められています。その最初の接点となるのが、電話を始めとしたカスタマーサポート窓口です。

顧客の要望や心理を把握し、品質の高いカスタマーサポートと売上向上を両立させるには、コミュニケーションを重視した新戦略が必要不可欠です。

戦略の詳細が気になる方は、ぜひ以下よりお役立ち資料「自動車業界の新戦略」を無料でご入手ください。

\自動車ディーラー向け!/

売上アップの新戦略とは?

▲無料ダウンロード資料あり