コールセンターの現場では、顧客からの理不尽な要求や暴言に頭を悩ませるケースが少なくありません。

カスハラ(カスタマーハラスメント)は、従業員を休職や離職に追い込むだけでなく、それによって生じる人手不足や従業員の負担増が、企業の信頼低下につながる深刻な問題です。

本記事では、コールセンターならではのカスハラ事例や効果的な対策、導入したいシステムを紹介します。自社の現場で役立つ実践的な方法を知りたい方はご参考ください。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

シンカでは、カスハラ対策をまとめた社労士監修の資料を無料配布しています。カスハラ対策の内容を社内で検討する際や、社内研修で使う資料のたたき台が必要なときにもお使いいただけますので、以下よりダウンロードのうえご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

クレームと何が違う?コールセンターにおけるカスハラとは

カスハラとは、「顧客からの不当な要求や言動」によって、従業員の就業環境が害される行為を指します。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・能様により、労働者の就業環境が害されるもの

クレームとカスハラの違いは、要求の合理性と要求する際の手段にあります。

| 手段が適切 | 手段が不適切 | |

|---|---|---|

| 要求が合理的 | 正当なクレーム | カスハラ |

| 要求の不合理 | 不当なクレーム | カスハラ |

たとえば、「商品が壊れていたので交換して欲しい」のような要求は合理的なのでクレームですが、ほかの顧客がいる場所で大声で何度も要求してくる場合はカスハラだといえるでしょう。

一方で、「商品に問題はないけど、交換して欲しい」のように不当な要求でも、穏やかな口調で相談してくるだけであれば、カスハラとは言えません。ただし、「1時間以上同じ要求を続ける」など、長時間の拘束をしてくるようであれば、穏やかな口調でもカスハラだと認定できるケースもあります。

このように明確な定義はあるものの、現場では顧客の勢いに押され「これはクレームか、それともカスハラか」と判断に迷う場面が少なくありません。

こうした事態を防ぐため、企業は社内で共通の判断基準を定め、従業員が誰でも客観的に線引きできる仕組みを整えましょう。

カスハラとクレームの見分け方については、以下の記事もあわせてご一読ください。

コールセンターでカスハラ対策が必要な理由3つ

コールセンターは、カスハラが発生するリスクが高い環境といえます。その理由は、大きく分けて3つあります。

- 電話特有の環境がカスハラを招きやすい

- カスハラの種類は幅広く個人で判断がしづらい

- 放置すると企業に深刻なダメージがある

順番にみていきましょう。

1.電話特有の環境がカスハラを招きやすい

電話で顧客と直接やり取りするコールセンターは、接客の最前線です。顧客が直接声をぶつけられる環境のため、要望が思い通りに進まないと苛立ちが攻撃的な発言へと変わりやすく、カスハラ発生の引き金となります。

加えて、電話は非通知や匿名でも利用できるうえ、一対一の閉ざされた環境でのやり取りになるため、周囲の目という抑止力が働きにくい状況です。そのため、顧客が普段以上に攻撃的な態度を取りやすくなります。

さらに、声だけのコミュニケーションは情報が限られ、誤解が生じやすいのも特徴です。たとえば、声のトーンが下がったり、話すスピードが速かったりするだけで「感じが悪い」と受け取られることがあります。

このような匿名性と誤解の起こりやすさが重なり、嫌がらせが長期化するケースも多く、オペレーターが大きな心理的負担を抱える要因となっています。

2.カスハラの種類は幅広く個人で判断がしづらい

コールセンターでは、カスハラに該当する行為の種類が多いうえ、グレーゾーンの行為も日常的に発生しています。そのため、オペレーター個人の判断だけでは線引きが難しいのが実情です。

カスハラの具体例は以下のとおりです。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 長時間の説教 |

|

| リピートクレーム |

|

| 暴言・侮辱 |

|

| 威圧・脅迫 |

|

| 過度な要求 |

|

| セクシャルハラスメント |

|

| 差別的発言 |

|

これらはいずれも単なるクレームを超えた深刻な迷惑行為であり、マニュアルで統一した対応が欠かせません。

企業側でカスハラの線引きを明確にし、種類ごとに適切な対策を定めましょう。

3.放置すると企業に深刻なダメージがある

カスハラを放置すれば、企業の存続そのものを脅かすリスクが及びます。

まず、カスハラの矢面に立つオペレーターは心身ともに大きな負担を抱え、離職やメンタル不調につながるリスクが高い点は軽視できません。人手不足で採用が難しい職場では、1人の離職が大きな痛手になります。

さらに、企業としてもカスハラ対策を怠れば、ブランドイメージの低下につながります。口コミやSNSで「この企業はカスハラがひどいし、対策も不十分」と離職者から広まれば、企業評価に悪影響が及びかねません。

従業員が安心して働ける環境を整えることは、結果として顧客満足度を守ることにも直結します。

このようなリスクを防ぐためには、現場に合ったカスハラ対策を取り入れることが欠かせません。次の章では、コールセンターで実践できる具体的なカスハラ対策を紹介します。

すぐに実践できる!コールセンターのカスハラ対策4つ

コールセンターで実践できる効果的なカスハラ対策は以下です。

- 通話の録音と告知をおこなう

- 判断に迷わないマニュアルを整備する

- オペレーターの異変にすぐ気づける対応体制を整える

- 安心して相談できる窓口と支援体制を設ける

いずれもカスハラ対策に欠かせない基本的な取り組みをまとめました。ひとつずつ詳しく紹介します。

1.通話の録音と告知をおこなう

電話対応において必ず講じておきたいカスハラ対策の1つが、通話の録音です。

顧客との対応記録が残らなければ「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があるからです。録音データは法的対応時の証拠としても活用でき、従業員を守る力になります。

さらに録音データは、研修や新人教育としても役立ちます。現場のリアルな顧客対応を共有できるため、優れた対応をお手本として示したり、新人の応対を振り返って改善点を見つけたりできるからです。

録音の告知も、抑止力として有効です。通話開始時に「通話内容は録音させていただいております」と顧客へ伝えれば、不当な要求や攻撃的な態度を抑止する心理的効果が期待できます。

2.判断に迷わないマニュアルを整備する

カスハラに直面したとき重要なのは、感情的な反応をせず冷静に対処することです。そのためには、対応の基準を明文化したマニュアルが欠かせません。

▼マニュアルの役割

- 従業員が適切に対応するための手引き

- 現場対応のばらつきをなくす

- カスハラの定義と分類の明確化

- 緊急時に迷わず判断できる体制を作る

基準を設けることで、現場対応のばらつきをなくし、誰が対応しても一定の水準を保てます。対応方法を明確に記すことで、「どのように答えたらいいんだろう」というオペレーターの迷いを減らし、不安感を軽減する効果もあります。

マニュアルには、よくあるカスハラの事例と対応方法を具体的に明記すると効果的です。

▼マニュアルに記載した方がいいこと

- 安易に謝罪や要求受諾をせず、まずは事実を確認する

- 過度な要求や脅迫的な言動は「社内規定上対応できない」と明確に伝える

- その場で解決しようとしない

- 必要以上に話を広げない など

マニュアルの作り方を具体的に知りたい方は、作成のポイントなどを詳しく紹介している以下の記事を参考にしてください。

3.オペレーターの異変にすぐ気づける対応体制を整える

カスハラ対応の現場では、オペレーターが「自分で解決しなければ」と思い込み、無理をしてしまうことがあります。

そこで重要なのは、周囲が早めに異変に気づき、上司や同僚がすぐにサポートへ入れる体制を整えることです。

たとえば、オペレーターの対応時間が長引いている際に上司がモニタリングをおこない、必要に応じて交代する仕組みを導入すると、「自分だけで解決しなくてもいい」などチームに対する安心感が持てるようになり、冷静に対応できます。

このように組織として対応する体制を整えられれば、オペレーターが孤立せず、現場全体でリスクを分散できる環境が生まれます。

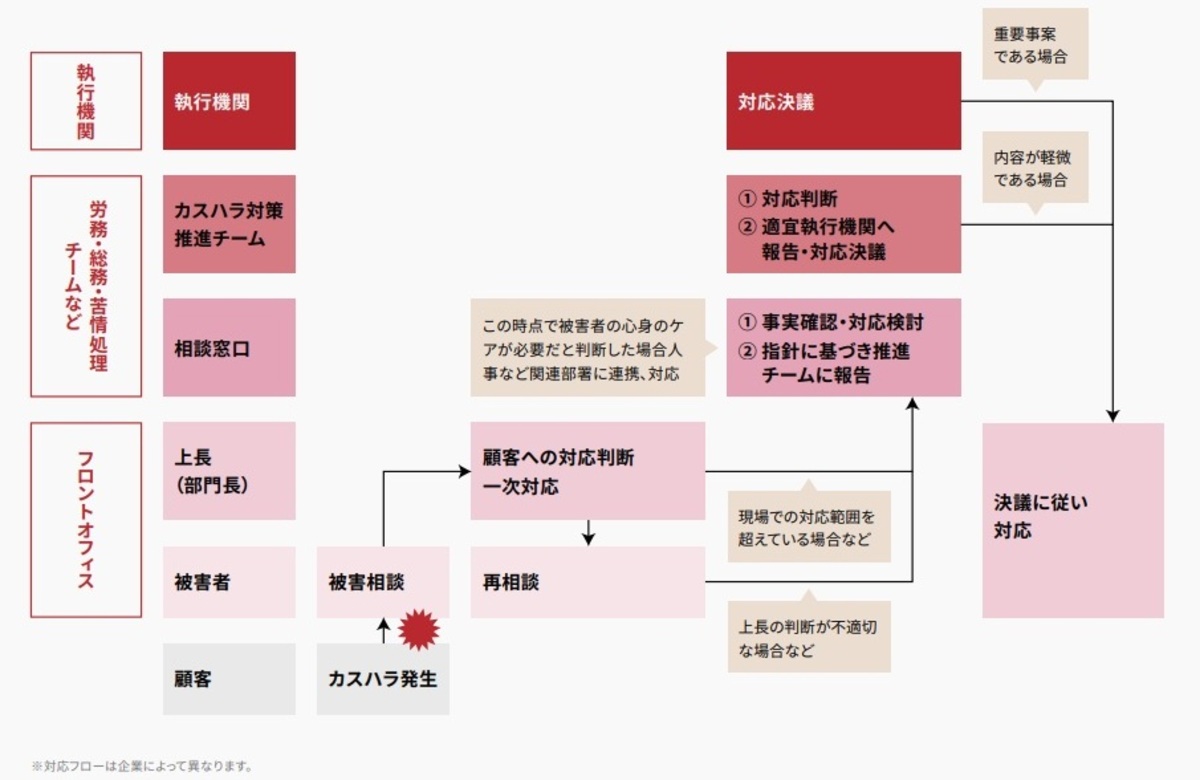

4.安心して相談できる窓口と支援体制を設ける

社内にカスハラ専門の相談窓口を設けることは、カスハラ対策において欠かせません。

相談窓口の役割は、以下のとおりです。

- カスハラの事実確認・対応検討

- カスハラに遭遇してしまった従業員のメンタルケア

- 発生したカスハラ事例を社内で共有し、対策方法を従業員に共有する

相談体制が整っていれば、従業員は1人で問題を抱え込まず、組織全体での対応につなげられるようになります。

以上が、コールセンターが取り組むべきカスハラ対策の基本です。

とはいえ、「基本はわかったけれど、何から始めたらいいのか」と迷う方もいるのではないでしょうか。

そこで、シンカでは、カスハラ対策をこれから進める企業に向けて、社労士監修の資料を無料で提供しています。マニュアルづくりの参考にも活用できますので、以下のボタンより資料をご覧ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

コールセンターで役立つ!電話のカスハラ対策に効果的なシステム

カスハラ対策ではマニュアルに沿った対応が基本ですが、それだけでは限界があります。そこで役立つのが、システムの活用です。

ここでは、以下5つのシステムを紹介します。

- IVR(自動音声応答システム)

- FAQシステム

- 文字起こしツール

- AI感情解析・リアルタイムアラート

- 自動録音システム

ひとつずつみていきましょう。

1.IVR(自動音声応答システム)

IVR(自動音声応答システム)は、顧客からの電話を自動ガイダンスで振り分ける仕組みです。

電話をかけた顧客にコンピューターが音声ガイダンスを再生し、プッシュ操作や音声認識によって問い合わせ内容を把握します。

たとえば、以下の対応が可能です。

- 「〇〇のお問い合わせは1番」などと選択肢を提示する

- 営業時間外の電話を自動応答へ回す

顧客はガイダンスに従って操作するだけで、必要な部署へスムーズにつながります。

IVRがカスハラ対策に有効なのは、オペレーターに直接つながる前に自動音声という「ワンクッション」を置ける点です。

感情的になっている顧客も、機械的な音声ガイダンスを操作するうちに冷静さを取り戻し、衝動的な暴言や高圧的な態度が抑制される効果が期待できます。

2.FAQシステム

FAQシステムは、よくある質問と回答をデータベース化したシステムです。

コールセンターでは、オペレーター向けFAQを作成し、担当者がすぐに検索・参照できるようにする活用方法が一般的です。

オペレーターごとの回答にばらつきが出ることなく、一貫性のある対応が可能になります。

FAQシステムがカスハラ対策に有効なのは、オペレーターが迅速かつ一貫性のある回答ができる点です。FAQシステムがあれば、顧客の不満や不信感など、カスハラの引き金になるような状況を避けやすくなります。

- 顧客を長時間待たせる

- 曖昧な回答をする

- 担当者によって案内が違う など

オペレーター自身も「FAQにこう書かれている」という明確な根拠を持って対応できるため、「申し訳ございませんが、規定によりできません」と毅然とした対応を取りやすくなります。

3.文字起こしツール

文字起こしツールは、通話内容をリアルタイムで文字に変換し、記録できるツールです。導入すれば、オペレーターは会話を聞き逃すことなく情報を正確に把握できるようになります。

カスハラが発生した際の事実確認だけではなく、管理者としてフィードバックする際や、カスハラの傾向を分析するのにも役立ちます。

4.AI感情解析・リアルタイムアラート

AI感情解析は、AIを活用した音声認識機能で、通話中のトーンやキーワードを自動で解析し、相手が感情的になっている兆候を検知するシステムです。

カスハラに該当するような危険な言葉や高圧的な態度が続く場合には、管理者へリアルタイムでアラートを送信できます。

上司や専門部署が早めに介入できるようになるため、オペレーターを守りながら冷静な対応へ切り替えられます。

5.自動録音システム

カスハラ対策で最も重要なのは、客観的な事実や記録を残すことです。

そのために欠かせないのが、通話内容を自動で録音・保存する自動録音システムです。録音データがあれば、顧客とのやりとりはもちろん、言葉のニュアンスや会話の雰囲気もそのまま振り返れるため、組織として正しい対応を検討できます。

同時に、証拠が残る安心感を持てるため、オペレーターの心理的な負担を軽減する効果も期待できます。

「具体的にどんなツールを選べばいいの?」という方へおすすめなのが、自動録音機能が付いている「カイクラ」です。

次の章では、録音にも顧客管理にも強いコミュニケ−ションプラットフォームの「カイクラ」を紹介します。

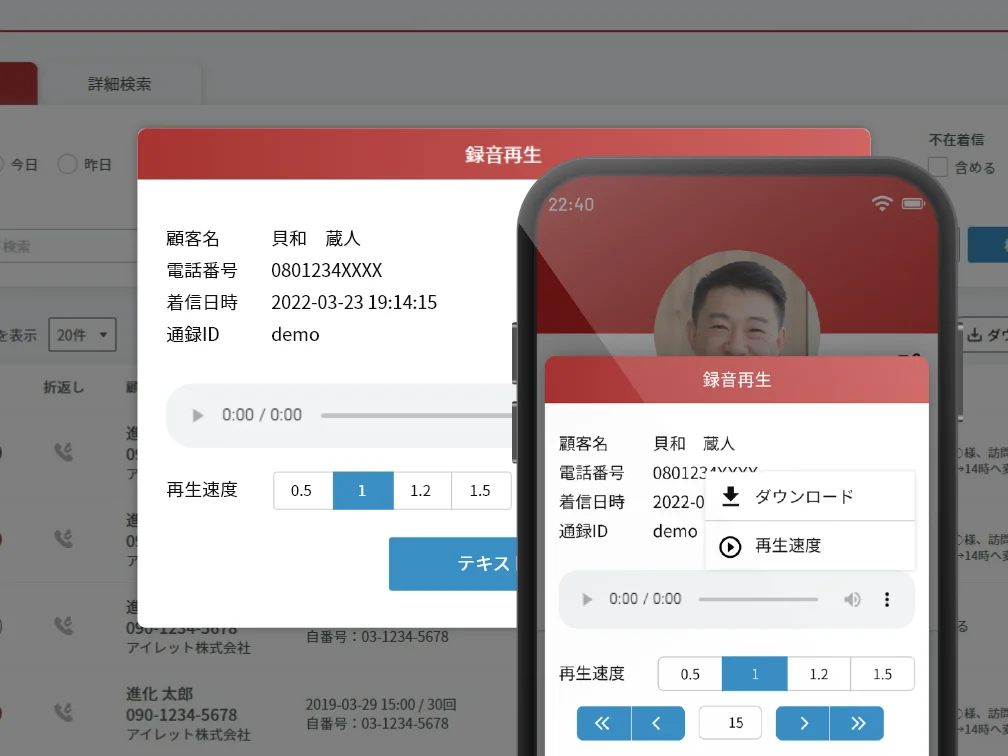

録音・管理に強い!カスハラに備えるなら「カイクラ」

「カイクラ」は、全通話の自動録音機能や顧客情報の一元管理など、カスハラ対策としても役立つツールです。

▲カイクラの通話録音画面イメージ

カイクラには、録音した内容を自動で要約したりテキスト化したりする機能が搭載されているため、音声を聞き直さなくても内容を把握でき、効率的に通話内容を確認できます。

カイクラの具体的な機能は以下のとおりです。

- すべての通話を自動で録音する

- 録音通話終了後に要約

- 電話内容を自動で要約・テキスト化する

- 顧客情報ポップアップ(受電時に顧客情報が画面表示される)

- 対応ごとにメモを登録できる

- 顧客情報の管理

カイクラを活用して通話の記録と顧客管理を一元化することで、カスハラ対策に加え、業務効率化やサービスの品質向上にも貢献します。

カスハラ対策と業務効率化に役立つカイクラの詳しい機能は、以下よりご覧ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

押さえておきたいカスハラ関連の法制度・ガイドライン

カスハラ問題は年々深刻化し、企業だけではなく国や自治体によるルールや指針の整備が進んでいます。

最後に、企業がいま知っておくべきカスハラ関連の法制度・ガイドラインに関する情報をまとめます。

厚労省や自治体が示すカスハラ対策指針

厚生労働省は2022年2月に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公開しました。このマニュアルには、カスハラの定義や具体的事例、企業が取るべき対応策がまとめられています。

さらに、2025年には、東京都、群馬県、北海道をはじめとした地域で、カスハラ防止条例が施行されました。こうした条例は、カスハラ行為を明確に禁止し、社会全体での取り組みを促し、企業に対しても積極的な対応を求めるものです。

全国のカスハラ防止条例の最新動向については、以下の記事をご覧ください。

企業が果たすべき責任とリスク

前提として、企業には従業員を安全に働かせる安全配慮義務があります。これは、労働者の心身の健康を守るために必要な措置を取る責任のことです。

そこに加えて、2025年には「労働施策総合推進法」が改正され、2026年中にはカスハラへの対応が義務化される見込みです。

つまり企業は、早急にカスハラへ対応できる仕組みを整える必要があります。具体的に求められる対策は、以下のとおりです。

▼企業が取るべき主な対策例

- 被害や相談を匿名で受け付けられる窓口の設置

- 相談・報告内容を共有・エスカレーションできる体制づくり

- 通話記録やチャット履歴の自動保存

- 被害者の心身ケア(産業医やカウンセラーへの相談)

- 外部の専門家(弁護士、警察)と連携できる体制

カスハラ対策を後回しにすれば、従業員の離職や訴訟リスクにつながる恐れもあります。

通話録音に関する法律上の扱い

「通話録音は法律的に問題になるのでは」と心配される方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、自身が会話の当事者であれば、顧客との電話内容や店頭でのやりとりを録音しても法律上問題となるケースは多くありません。証拠保全やトラブル防止のために録音することは、合法とされているからです。

ただし、録音したデータを相手の同意なく第三者に共有またはSNSに公開した場合、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる恐れがあります。そのため、録音データはあくまで社内記録として保管し、必要な場合のみ法的対応の材料として使用するのが適切です。

通話録音の違法性と、取り扱いに関しては、具体的な事例をふまえて解説している以下の記事をあわせてご一読ください。

まとめ:コールセンターのカスハラ対策はツールと体制の両方を備えよう

コールセンターにおけるカスハラは、従業員の心身を追い込み、企業の信頼性にも影響を与える深刻な問題です。

オペレーターが1人で抱え込まずに済み、安心して働ける環境を整えるためにも、「体制づくり」と「システム導入」の2つを軸に、組織全体で従業員を守る仕組みを整えましょう。

カイクラでは、これからカスハラ対策を進めたい方向けに社労士監修のカスハラ対策資料を無料配布しています。社内研修やマニュアルづくりの参考にもなりますので、まずは資料を参考にしてみてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説