コールセンターでは、顧客対応の最前線に立つ従業員がカスハラ(カスタマーハラスメント)にさらされるケースが少なくありません。

電話対応は相手の表情や身振りが見えないため、些細な言い回しや間の取り方が誤解を招きやすく、顧客の感情がエスカレートしやすい傾向があります。カスハラ対応は、従業員の心理的負担を高める要因にもなるため、対策を取らないと従業員の離職につながる恐れもあります。

本記事では、コールセンター運営担当者・人事労務担当者に向け、実際のカスハラ事例と企業が取るべき対策をまとめました。大手企業のカスハラへの取り組みもまとめていますので、最後までご一読ください。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

「とはいえ、何から始めればよいかわからない」という方に向けて、カイクラでは、社労士監修のカスハラ対応資料を無料で提供しています。対応フローの一例などをまとめてあり、社内資料のたたき台としてもご利用いただけますので、以下よりダウンロードのうえご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

コールセンターで実際に起きたカスハラ事例5選

ここでは、コールセンターで実際に起きた代表的なカスハラ事例を5つに分けて紹介します。

- 暴言・人格否定

- 電話を繰り返しかけてくる

- 長時間拘束

- プライバシー侵害

- 過剰な謝罪要求・脅迫

いずれも通常のクレームとは異なり、法的リスクを伴う悪質なハラスメントです。まずは実例を把握し、組織としての対策に役立てましょう。

1.暴言・人格否定

暴言や人格を否定する発言は、カスハラ行為の代表例です。

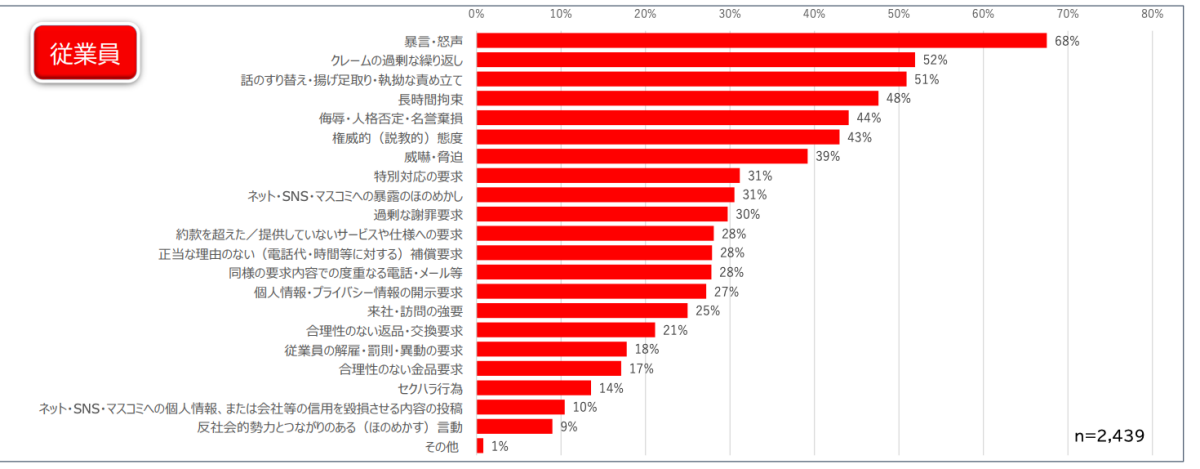

一般社団法人日本コンタクトセンター協会が2024年におこなった調査でも、従業員が受けたカスハラのうち約7割が「暴言・怒声」と報告されています。

実際に、ヤマト運輸株式会社のコールセンターでは、次の暴言が繰り返され、従業員が恐怖で対応できなくなるケースが発生しました。

こうした発言はクレームの域を超えた人格攻撃であり、従業員に強い心理的ダメージを与えます。長期化すれば、休職や離職などにもつながる深刻な問題です。

2.電話を繰り返しかけてくる

短時間に何度も同じ内容の電話をかけ続ける行為も、悪質なカスハラのひとつです。無言電話の繰り返しや感情的な怒声を伴うケースもあり、個人では対処しきれない負担となることも少なくありません。

代表的なのは、大阪府の事例です。役所に対して「お前らは愚能」「死んでも許しません」などの暴言を伴う電話を700回以上繰り返した女性に対し、電話や大声での迷惑行為の禁止を求めて大阪地裁に提訴しました。一審の大阪地裁は、女性の行為が「受忍限度を超えており、今後も繰り返される蓋然性が高い」として府の請求を全面的に認め、全面禁止命令を出しました。

その後、女性は控訴しましたが、大阪高裁は「電話は基本的な意見伝達手段である」としつつも、「業務上支障をもたらす態様の架電」を禁止対象とする限定付きの判断を示しました。女性の行為はこの禁止範囲に該当するとされ、今後も同様の行為を続ければ全面禁止もあり得ると警告しています。

執拗な架電行為は、単なる迷惑を超えて業務妨害罪などの刑事事件に発展する可能性があります。

2019年には、契約トラブルをめぐって71歳の男性が公衆電話から8日間で400回以上電話をかけ、業務を妨害したとして逮捕されました。

企業として「対応の限界ライン」を明確にしておくことが重要です。

3.長時間拘束

1回の通話で何時間も従業員を拘束する行為は、長時間のやり取りによって他の業務が滞り、顧客対応全体の品質にも悪影響を及ぼします。

実際、日本コンタクトセンター協会の調査では、クレーム対応の際に「企業理念を読み上げさせ、それが実行できているのか」と執拗に問い詰めるやりとりが延々と続いたケースが報告されています。

このように、長時間拘束は担当者の心身への負担だけではなく、現場全体の対応力を奪う深刻な問題です。

4.プライバシー侵害

担当者のフルネームを執拗に聞き出す、特定の担当者を名指しで要求する行為はプライバシー侵害に該当します。

とくに「お前の名前は覚えたからな」などの発言は脅迫と捉えられる場合があり、刑事上の脅迫罪に該当する可能性があります。

さらに、性的な話題を持ち出す、容姿を揶揄する、不快な冗談を繰り返すなど、セクハラとされる発言も後を絶ちません。事例では、「声がかわいいね、年はいくつ?」「今度ご飯でも行かない?」などの発言を繰り返す人が挙げられています。

こうしたプライバシー侵害やセクハラ発言は、従業員の強い恐怖感やストレスを与える悪質な行為です。

5.過剰な謝罪要求・脅迫

過剰な謝罪要求や脅迫は、強い心理的圧力をかけるだけではなく、刑法上の犯罪に発展する可能性があります。実際コールセンターでは、商品と関係のない謝罪を強要したり、過大な返金や賠償を迫ったりするケースが報告されています。

最近では、SNSやインターネットへの晒しを脅しに使うケースも少なくありません。たとえば、「録音してますのでSNSにさらします」と脅したりする例です。

このような脅迫的な言動は、もはやクレーム対応の範囲を超えた違法行為です。現場の担当者だけで抱え込まず、企業として明確な基準と対応ルールを定め、毅然と対応する姿勢が欠かせません。

カスハラはコールセンター以外でもさまざまな現場で発生しています。業種別のカスハラ事例が知りたい方は、以下の記事もあわせてご一読ください。

コールセンターで発生するカスハラは、企業全体にとっても大きなリスクとなるため、いずれも法的・組織的な対応が必要です。次章では、これらの行為がどのような法律に触れる可能性があるのかを解説します。

カスハラ行為は犯罪になる?押さえておきたい具体例と法的根拠

カスハラの多くは、単なる迷惑行為ではなく刑法上の犯罪に該当する恐れがあります。では、具体的にどのような行為が犯罪に該当するのでしょうか。

主な法的根拠は、以下のとおりです。

| 行為 | 具体例 | 該当する法的根拠 |

|---|---|---|

| 暴言・罵声 |

|

名誉毀損罪(刑法第230条) 侮辱罪(刑法第231条) |

| 繰り返し電話 | 数分おきに電話をかけ続け、同じ要求を繰り返す | 偽計業務妨害罪(刑法第233条) 威力業務妨害罪(刑法第234条) |

| 長時間拘束 | 1回の通話で2〜3時間以上にわたり要求を続け、他業務を妨害 | 偽計業務妨害罪(刑法第233条) 威力業務妨害罪(刑法第234条) |

| プライバシー侵害 | 「フルネームを言え」「住所を教えろ」など個人情報を執拗に要求 | 脅迫罪(刑法第222条) 個人情報保護法違反 |

| 過剰な謝罪要求・脅迫 |

|

脅迫罪(刑法第222条) 強要罪(刑法第223条) |

| SNS・ネット拡散型 |

|

名誉毀損罪(刑法第230条) 信用毀損罪(刑法第233条) |

上記のように、カスハラ行為の多くは刑法上の犯罪として処罰対象になり得るものです。従業員が安心して働ける環境を整えるためには、明確な法的根拠をもとに企業として毅然と対応しましょう。

カスハラがコールセンターにもたらす3つのリスク

カスハラは一見すると個別の顧客対応にとどまる問題に見えるかもしれませんが、実際には従業員・組織・企業全体にリスクがあります。

ここでは、コールセンターにおける3つのリスクを整理します。

- 【従業員】心身の不調とモチベーション低下

- 【組織】離職増加と業務効率の悪化

- 【企業】ブランド価値の低下と法的リスク

では、順にみていきましょう。

1.【従業員】心身の不調とモチベーション低下

まず、最も深刻な影響を受けるのが現場の従業員です。カスハラに直接対応するオペレータは、暴言や脅迫的な発言を繰り返し受けることで強いストレスが蓄積し、心身の不調を招くケースが少なくありません。

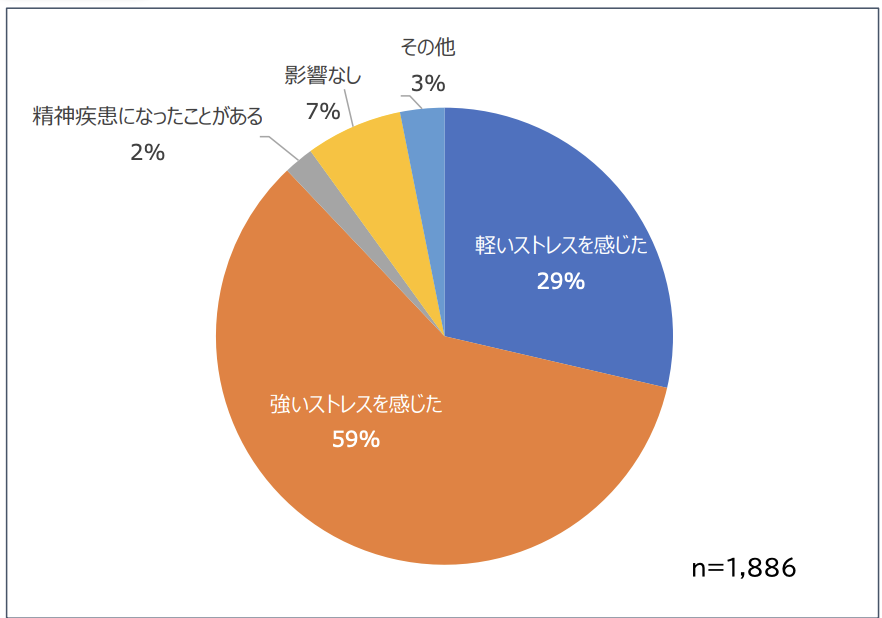

実際、一般社団法人日本コンタクトセンター協会の調査では、全体の88%以上の従業員がストレスを感じたと回答しています。

攻撃的な言動が続くと、前向きな気持ちや責任感を保つことが難しくなり、電話対応そのものに恐怖を感じるようになったり緊張や動悸、体調不良から欠勤や離職につながったりするケースがあります。

従業員を守るためにも、体制の整備は早急に取り組むべき課題です。

2.【組織】離職増加と業務効率の悪化

次に、組織全体への影響です。カスハラ対応が増えると、本来注力すべき業務よりもトラブル対応に時間と人員を割かざるを得なくなり、生産性が下がります。

とくに、カスハラによる緊張状態が続くと、従業員同士が萎縮して日常的な情報共有や会話が減少し、組織としての士気の低下を招きます。こうした状況が長期化すると、組織の改善や育成に手が回らなくなり、離職率の上昇や採用・教育コストの増大などの悪循環に陥る可能性も否定できません。

属人的な対応に頼るのではなく、組織として一貫したカスハラ対策の体制を整えることが重要です。

3.【企業】ブランド価値の低下と法的リスク

最後に、企業全体に及ぶリスクです。カスハラを放置すると、企業全体の信頼性やブランド価値に直結する可能性があります。

たとえば、対応中のトラブルが一方的にインターネット上に拡散した場合、事実に基づかない情報だったとしてもネガティブな印象が拡散し、企業の評判を大きく損なう恐れがあるからです。さらに、従業員が被害を受けても企業が十分な対策を取らなければ、安全配慮義務違反として訴訟リスクを抱えることになります。

2025年6月に施行された労働施策総合推進法の改正により、今後、カスハラ対策は全企業にとって義務される予定です。未対応のままでは損害賠償責任を問われるリスクが高まるため、企業は早急に対策を進める必要があります。

カスハラ対策の義務化に関する情報は以下の記事をご一読ください。

企業を守るためには、場当たり的な対応ではなく、組織的な仕組みと法的根拠に基づくリスク管理体制を整えることが必要です。

では、大手企業ではどのような取り組みを開始しているのでしょうか。次章では大手企業のカスハラ対策への取り組み事例をみていきましょう。

カスハラ対策の最新動向は?大手企業の取り組み事例2つ

一部の大手企業では、カスハラ対策を従業員の安全確保やブランド価値強化の一環として位置づける動きが強まっています。その代表例として2つの取り組みを紹介します。

- JR西日本

- ANA・JALグループ

では、1社ずつみていきましょう。

1.JR西日本

JR西日本(西日本旅客鉄道株式会社)は、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定し、不当な言動や要求があった場合にはサービス提供や対応を中止する方針を明確に公表しました。

内容は以下のとおりです。

▼リリースの概要(一部抜粋)

これからもお客様にご満足いただけるサービスを提供するために、至らない点を謙虚に受け止め、改善に向けた努力を重ねてまいります。

一方で、質の高いサービスを提供するためには、グループで働く従業員の人権が守られ、心身共に健康で安心して働ける環境を整えることも大切であると考えております。

このような考えのもと、残念ながら一部のお客様による弊社や従業員に対する悪質なクレームや言動(カスタマーハラスメント)が発生している実情も踏まえ、「JR西日本グループ カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定することといたしました。

従業員を守る姿勢を企業として公式に示し、毅然とした対応が取りやすい環境を整えています。

2.ANA・JALグループ

大手航空会社であるANAグループとJALグループは、従業員の安全を守ることを目的に共同でカスハラ基本方針を策定しました。

▼リリースの概要(一部抜粋)

ANAグループとJALグループは、従業員が安心して働ける環境を守ることが全てのお客さまに安心で快適なサービスを提供する基盤であると考え、「カスタマーハラスメントに対する方針」を共同で策定しました。

毅然とした対応に加え、警察や弁護士など外部専門家との連携体制も整備しています。公共性の高い航空業界において、企業として明確な対応方針を打ち出した点は、多くの企業の参考になる事例です。

上記の例のように、社会全体が、従来の顧客第一主義から従業員の安全確保を重視する方向へと価値観をシフトしつつあります。こうした取り組みは、外部からホワイト企業と評価される要因となり、結果的に従業員や顧客満足度の向上にもつながります。

では、従業員を守るためには、具体的にどのような対策が必要でしょうか。次の章ではカスハラ対策の進め方をみていきましょう。

従業員を守るための実践的カスハラ対策3ステップ

ここでは、企業が取り組むべきカスハラ対策を3つのステップで紹介します。

- 基本方針策定とマニュアル化

- 従業員保護のための組織体制づくり

- 録音・管理システムによる証拠の確保

いずれもすぐに実践したい基本的な内容です。詳しくみていきましょう。

1.基本方針策定とマニュアル化

まず重要なのは、企業として「カスハラを許さない」という姿勢を明確に示し、基本方針とマニュアルの策定です。

方針を明文化し従業員へ周知することで、対応を個人に任せるのではなく、組織として一貫した判断と行動が可能になります。

とはいえ、いきなりマニュアルを作ろうとしても「何から手を付ければ良いのか」「どの項目を盛り込めば良いのか」迷ってしまいます。

そこで、すでに実践している企業の進め方をみてみましょう。以下は、フリー株式会社が基本方針策定を策定・公開するまでの社内での進め方をまとめたものです。

▼フリー株式会社の例

- 社内でカスタマーハラスメント被害の実態に関するアンケート調査およびデータ収集をおこなう

- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に、当社に関係する情報をピックアップし、適宜法務部への法律的な知識の照会をする

- 現場の事例やリスク、クレームとの線引きをまとめ経営層に提言し、前向きな承認を得て、全社的取り組みとして進行

- カスタマーハラスメントに対するfreeeの考え方を策定

この事例のように、マニュアルはゼロから独自で作るよりも、厚生労働省や企業が無料で公開しているカスハラ対策資料を参考に作ると迷いが少なくなります。

「どのように自社のマニュアルに落とし込むか?」以下の記事で具体的に解説していますので、あわせてご一読ください。

2.従業員保護のための組織体制づくり

次に欠かせないのが、相談窓口とエスカレーションルールの整備です。カスハラを受けた従業員が1人で抱え込まず、組織全体で守る仕組みをつくることが、安心して働ける環境づくりの第一歩となります。

カスハラ対応は、どうしても個々の経験や判断力に依存しがちです。そのため属人化すると、カスハラ対応者の心理的な負担が増えるだけではなく判断ミスによってトラブルが長期化・深刻化するリスクが高まります。

以下のようにあらかじめ明確なフローを整備し、相談先・判断基準・対応プロセスを共有しておくと、全員が同じ基準で迅速に対応できる体制を構築できます。

▼カスハラ相談フロー

- 従業員がカスハラと判断したら、上司や現場監督者などに相談する

- 相談対応者は相談を受けたら、内容を取りまとめて相談窓口に報告する

▼カスハラ相談窓口

- 人事労務部、カスタマーサービス部、法務部が中心となり対策チームを設ける

- 該当するか否かを正確な事実確認をしたうえで、確かな証拠に基づいて判断し対応を決める

- 場合によっては弁護士や臨床心理士、警察などと連携する

体制を構築しても、現場に浸透しなければ意味がありません。定期的な周知と教育をおこない、誰もが迷わず活用できる仕組みにしていきましょう。

カスハラ相談窓口をうまく機能させる運用のポイントについては、以下で詳しく紹介しています。

3.録音・管理システムによる証拠の確保

最後のステップは、録音・管理システムによる証拠の記録です。

カスハラ対応を従業員の努力に頼るだけでは限界があります。そこで、自動録音・IVR・AI通話分析などのシステムを活用し、組織としての防御力を高めましょう。

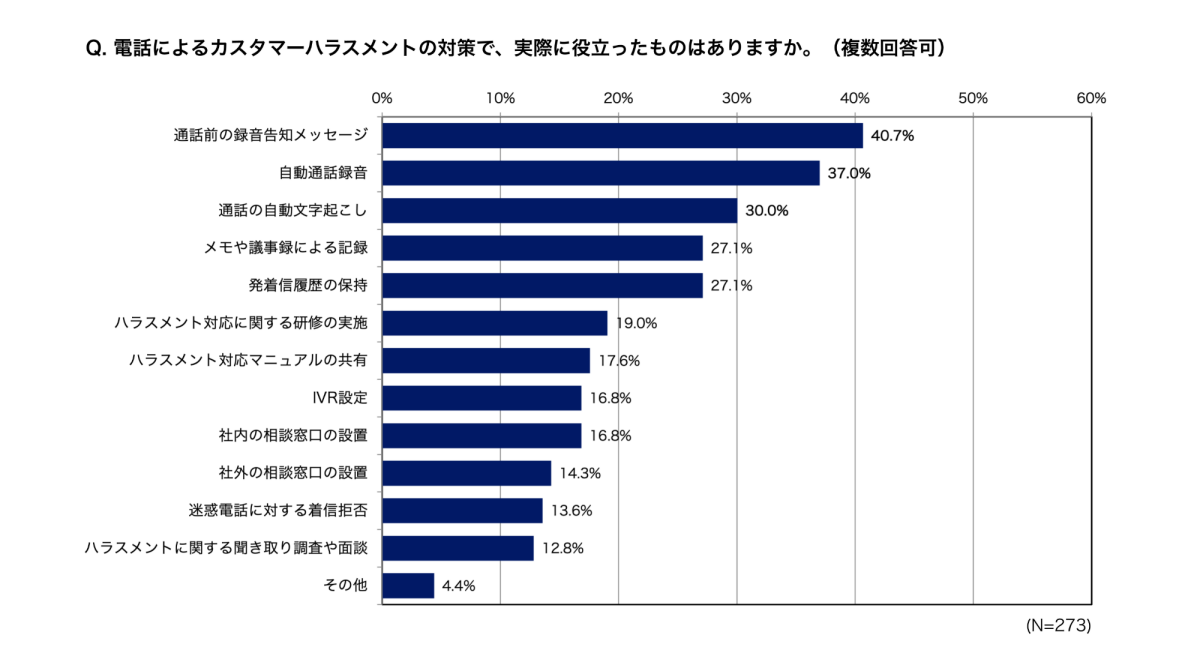

とくに自動的に通話録音できるツールは、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、対応時間を短縮できるだけではなく、法的根拠としても活用できます。実際、カスハラに関する調査でも「電話によるカスタマーハラスメント対策で役に立ったもの」の上位に、録音・記録に関する対策が挙げられています。

次の章では、実際に録音システム導入によって成果を上げている企業の事例をみていきましょう。

システム活用により電話対応のクレーム削減に成功した事例

不動産に関する総合サービスを展開する株式会社山一地所様では、通話録音システム「カイクラ」を導入したことで、ミスコミュニケーションを原因とするトラブルが半減しました。

まず、通話開始時に「録音しています」とアナウンスが入るようになり、不当なクレームやトラブルそのものが減少しています。

さらに日常業務では、アポイント日時・物件条件・契約内容などの重要事項を録音データで再確認できるようになり、言い間違いや聞き間違いによるトラブルを未然に防止できるようになりました。万が一クレームが発生した場合も、録音データをもとに顧客とのやり取りや温度感を正しく把握・共有できるようになったため、対応の精度向上につながっています。

参考:株式会社山一地所様

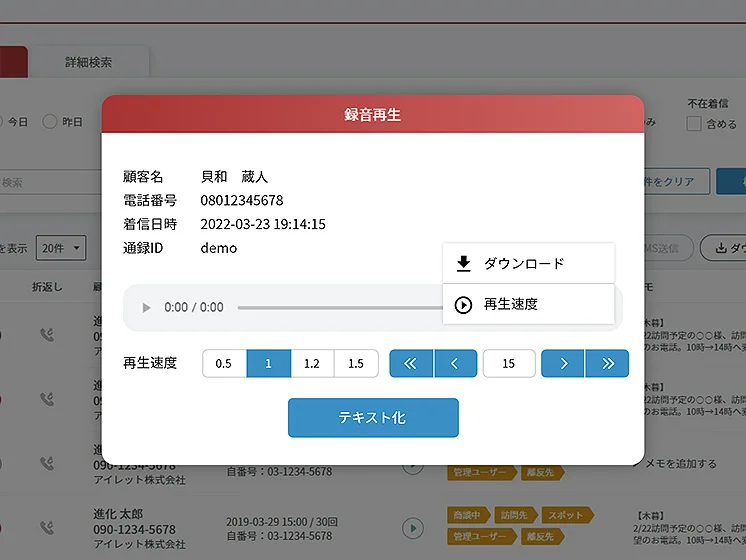

「カイクラ」は、電話対応を効率化し、顧客対応の品質を高めるコミュニケーションツールです。通話内容を自動で記録・管理できるうえ、AIによる通話内容の文字起こし・要約機能などの便利な機能が搭載されているため、情報を素早く確認できます。

▲カイクラの使用イメージ

加えて、顧客の基本情報や過去の対応履歴を電話番号に紐づけて一元管理できるため、過去にカスハラがあった顧客情報の共有・把握にも役立ちます。

コールセンター全体での防止体制強化へ役立つカイクラの詳細は以下よりご確認ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:体制を整え、カスハラから従業員を守るコールセンターになろう

コールセンターでは、理不尽な暴言や過剰な要求などのカスハラが深刻化しています。カスハラを放置すると、従業員の心身の不調や離職、企業ブランドイメージの低下につながりかねません。

企業は、法的根拠にもとづく明確な方針の策定、組織的な相談・対応体制の構築、録音による記録の保存など対策を整えましょう。

「とはいえ、カスハラ対策を何から始めたらいいかわからない」という方に向けて、カイクラでは社労士監修のカスタマーハラスメント対策マニュアルを提供しています。

定義・対応フロー・事例など、体制整備に役立つ要素をまとめていますので、社内資料のたたき台としてもご利用いただけます。

ダウンロードは無料なので、従業員を守る体制づくりにぜひご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説