カスハラは対面だけではなく、電話でも頻繁に発生します。

顔が見えない電話対応では、相手の表情がわからず、ときに威圧的な言動がエスカレートしがちです。保留の了承を得られず上司に助けを求められない状況では、1人で対応しなければならないため、従業員のストレスは計り知れません。

そこで本記事では、電話対応におけるカスハラの特徴や、従業員が自分自身を守るための対応方法、企業として取り組むべき対策を紹介します。カスハラとクレームとの違いにも触れていますので、最後までご覧ください。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

より実践的な対策を検討されている方向けに、カイクラでは社労士監修の資料「カスハラ対策資料」を無料で配布しています。

カスハラ対策に必要な対応や対策を、図解やフローチャートを交えて具体的に紹介していますので、以下よりダウンロードしてお役立てください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

▼動画でも電話でのカスハラ対策をチェック!

電話対応におけるカスハラとは?

カスタマーハラスメント、略して「カスハラ」とは、顧客が自身の立場を悪用しておこなう理不尽な要求や不適切な言動のことです。

商品やサービスに問題がないにもかかわらず、過剰な補償を求めたり、全く関係のない要求をしたりする行為を指します。

たとえば、サービスの提供が少し遅れた際に無理難題や謝罪を大声で求めたり、「ネットに酷評を書き込む」と脅したりするような行為です。この行動は、単なる改善の提案を超えて、会社や従業員に対する嫌がらせや威圧的な態度といえます。

重要なのは、顧客の要求内容に一定の妥当性があったとしても、要求に対する手段が度を越していれば、カスハラに該当する可能性がある点です。

▼例:インターネットで購入した洋服がサイズ違いだった

- 交換の際は、宅配業者ではなく物流担当者が自宅に商品を持ってきてと要望する

- 「今すぐ交換しろ!交換するまで電話を切らない!」を大声で暴言を吐き続ける

「注文したサイズの商品に交換してほしい」は妥当性がある要求だが、手段が度を越しているためカスハラに該当する可能性が高い

つまりカスハラは、要求の内容だけではなく「顧客の伝え方や態度が社会の基準に照らして適切か?」も焦点になります。

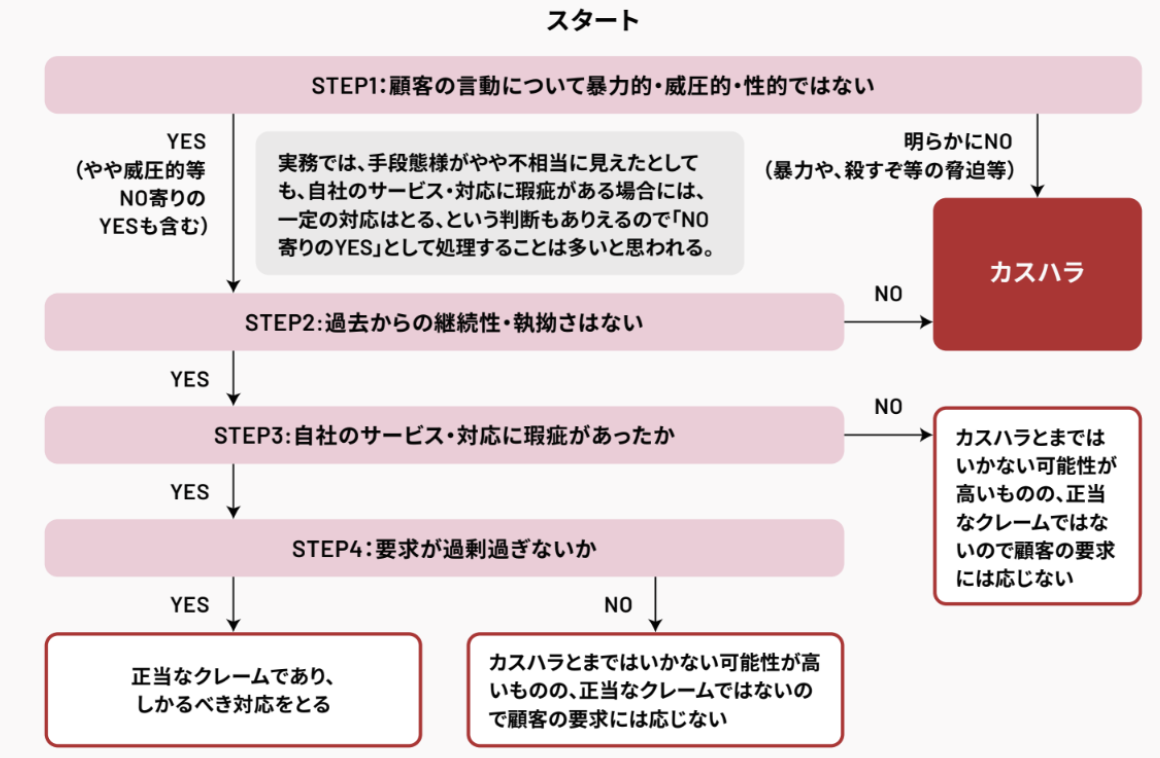

クレームかカスハラか判断できない場合は、以下のフローチャートをご活用ください。

クレームとカスハラは明確に違うため、対策や対応方法も違います。カスハラに関しては、下記の記事でより詳しく紹介しているので、あわせてご参照ください。

実践!電話対応でカスハラから身を守る3つのステップ

電話対応でカスハラを受けていると感じたとき、どのように対応すればいいのでしょうか?

ここでは、カスハラから身を守るために、電話対応で実践できる内容を3つのステップに分けて解説します。

- 初期対応

- 判断基準

- 最終通告

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.初期対応

まずは冷静に、マニュアルに従いましょう。カスハラ電話の初期対応で最も重要なのは、感情的にならず冷静に対応することです。相手の理不尽な要求や暴言に対して、感情的に言い返したり、逆に萎縮してしまったりすると、事態が悪化する恐れもあります。

電話でのカスハラ対応でやってはいけないNG行為として、安易な謝罪があります。「申し訳ございません」と謝ってしまうと、こちらの非を認めたことになり、相手の要求がエスカレートする可能性があるからです。

ただし、商品不良など事実としてご迷惑をおかけしている点については、「ご不便をおかけし、申し訳ございません」とお詫びし、冷静な対応を促しましょう。

カスハラ電話に対しては、毅然とした態度でマニュアルに沿って対応することが重要です。以下に、対応のスクリプト例を紹介します。

「お客さま、お電話ありがとうございます。お問い合わせの件、かしこまりました。私、○○が承ります。」

「お客さまのご要望は、会社の規定上、お応えできかねます。」

「恐れ入りますが、私では判断できかねるため、担当部署に確認いたします。お時間をいただけますでしょうか。」

ポイントは、丁寧な言葉遣いを保ちつつ、毅然とした態度で対応することです。

マニュアルに沿って対応することで、自分の身を守るとともに、会社としての対応の一貫性を保つことができます。

2.判断基準

初期対応をしてもカスハラ行為が続く場合、いつまで対応を続けるべきか悩む場合もあります。カスハラと判断し、通話を終了するタイミングを見極めるための具体的な判断基準をあらかじめ明確にしておくことが大切です。

以下の状況になった場合は、カスハラと判断して次のステップへ進みましょう。

- 30分以上の同一内容の繰り返し

- 威圧的な発言、暴言、人格否定

- 業務に著しく支障をきたす長時間拘束

- 明らかな不当・犯罪行為要求

このような状況では、通常のクレーム対応の範囲を超えていると判断し、電話を切る準備を始めます。

3.最終通告

カスハラ電話と判断し、通話を終了する決断をしたら、相手にその意思を明確に伝えます。

突然電話を切ってしまうと、さらなるトラブルに発展する可能性があるため、事前に最終通告として電話を切ることを伝えましょう。

▼具体的なフレーズ例

「お客さま、誠に恐れ入りますが、これ以上、同様のご要望にお応えすることは致しかねます。恐れ入りますが、通話を終了させていただきます。」

このフレーズは、丁寧ながらも毅然とした態度で、これ以上の対応はしないという会社の意思を明確に伝える効果があります。最終通告を伝えた後は、すみやかに通話を終了しましょう。

企業ができるカスハラ対策おすすめ5選

電話対応でのカスハラ対策で、おすすめなのは以下の5つです。

- マニュアルを作成する

- 従業員の研修をする

- 相談窓口を設置する

- 顧客情報を共有する

- 通話記録を活用する

カスハラに対する環境を整えることで、深刻なカスハラをより対策しやすくなります。

1.マニュアルを作成する

まず、カスハラが発生した際の対処法を、マニュアルにすることが大切です。

マニュアルを作成すれば、カスハラが発生した際の具体的な対処法が明確になります。

たとえば、具体的な応答例や、理不尽な要求への対処手順、上司への引き継ぎ方法などを明確にしておくと、従業員は迷わずに対応できます。

▼対処法の例

顧客:「すぐに社長を出せ!でないと訴えるぞ!」

回答:「お客さまのご要望は承りましたが、直接社長との面談は難しいです。折り返し、上司の方から電話いたします。」

効果的なマニュアル作成のポイントは、以下の3点です。

- でも読みやすく使えるマニュアルにする

- 事例を多く集めて記載する

- 内容を定期的に更新する

マニュアル作成の参考事例として紹介したいのが、首都高速道路株式会社様の首都高お客さまセンターが2023年5月から導入している「切電マニュアル」です。

このマニュアルでは「30分以上同じ内容の主張が続く場合や、不当な要求、威圧的な態度があった場合は、理由を説明して通話を終了する」というルールを明確化しています。

導入後、社員からは「恐怖心がなくなった」と前向きな声が寄せられ、職場環境の改善に効果を上げています。

このように、明確な基準を定めたマニュアルの整備は、安心して働ける職場環境作りに不可欠です。

参考:カスタマーハラスメントから社員を守る、 高速道路会社として初の「切電(きりでん) マニュアル」策定

効果的なマニュアルを作成するためのポイントを詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

2.従業員の研修をする

カスハラの認知は広がっていますが、対処法をまだ知らない従業員もいます。

そのため、従業員がカスハラに対して適切に対処できるように、会社が研修など教育の場を設けることが重要です。

研修を通じて会社の対応方針を共有することで、従業員は不安なく対応できるようになり、ストレスの軽減にもつながります。

とくに効果的なのは、ロールプレイングを通じた実践的なトレーニングです。

従業員は実際の状況により近い形式で対応を学習できるため、ハラスメント事例に直面した際も冷静かつ適切な対処が期待できます。

研修では、以下の点を重視することが重要です。

- 会社の対応方針の共有

- 上司や同僚への適切な相談フロー

- 感情的にならない冷静な対応の習得 など

研修では必ず、決して一人で抱え込まずに上司や他のスタッフに相談することも案内しましょう。組織として対応する姿勢を示すことが、従業員の心理的負担の軽減にもつながります。

研修の具体的な内容や効果的な実施方法は、以下の記事をご参照ください。

3.相談窓口を設置する

カスハラ対策として、社内に専門の相談窓口を設置することも効果的です。

相談窓口を設置する主な目的は、ハラスメント事例を社内で共有し、適切な対応策を考案することです。

相談窓口を通じてそれぞれの事例を分析することで、より効果的で具体的な対策を立案できます。蓄積された事例や事例から得た知見、対策方法を従業員に共有することは、会社全体のカスハラ対応力の向上にもつながります。

しかし、相談窓口の設置だけでは不十分です。

相談窓口の設置をきっかけに、従業員が安心して相談できる文化を作り、心理的安全性の高い職場環境を整えることがカスハラ対策には不可欠です。

従業員が安心して問題を報告できる環境は、カスハラの問題の早期発見につながり、問題が深刻化する前に迅速な対応ができるので、カスハラへの対応力が大幅に向上します。

「とはいえ、何から始めたらいいの?」と疑問に思う方に向けて、株式会社シンカでは、基本的な対応や対策をフローチャートや図解を交えてわかりやすく紹介した社労士事務所監修の「従業員を守るカスハラ対策」を提供しています。

資料は無料ですので、ダウンロードのうえご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

4.顧客情報を共有する

顧客対応の品質向上には、チーム全体での顧客情報の共有が不可欠です。

顧客からの問い合わせ時に、過去の対応履歴や関連情報を共有ができていれば、不要な聞き返しや相手を待たせずに話を進められます。

また、顧客情報を基にした適切な対応が一貫して提供できるため、チーム全体での対応品質の向上へとつながります。

さらに、過去のトラブル事例を記録・共有しておけば、特定の顧客への事前対策も可能です。

このような効果的な情報共有には、システムの活用がおすすめです。

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」では、受電時に過去の対応履歴が自動的にポップアップ表示されます。

この仕組みを活用すれば、受電者は必要な情報にすぐにアクセスでき、効率よく顧客を待たせない対応がおこなえます。カイクラについて詳しくは、サービス資料をご覧ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

5.通話記録を活用する

電話でのカスハラ対策において、通話録音サービスの導入は非常に重要です。

通話録音は顧客とのやり取りが正確に記録されるので、以下が可能になります。

- 客観的な振り返り

- カスハラの実態把握

- 適切な対策の立案

- 従業員の電話対応に対するフィードバックや研修内容の検討 など

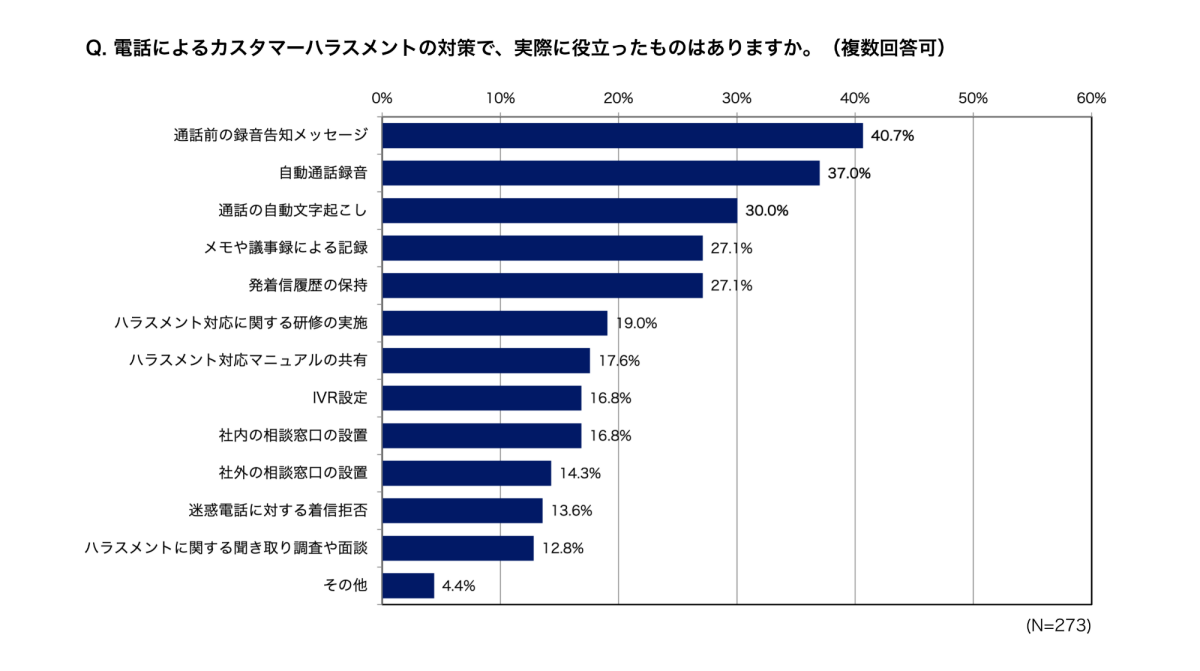

通話記録の重要性は、以下の「電話によるカスタマーハラスメントに関する調査」の結果にも表れています。

電話によるカスハラに効果的な対策として上位にあがったのは、「通話前の録音告知メッセージ」と「自動通話録音の導入」でした。

通話録音とその事前告知には、顧客側と受電者側の双方にメリットがあります。

顧客へのメリットは、録音を事前に告知することで、過度な要求や攻撃的な態度を抑制する心理的な効果です。一方、受電社側にとっても、通話が録音される環境下では安心して対応でき、業務に集中しやすくなります。

また通話録音のデータは、法的対応の証拠としても活用できるため、裁判にいたるような事案も安心です。

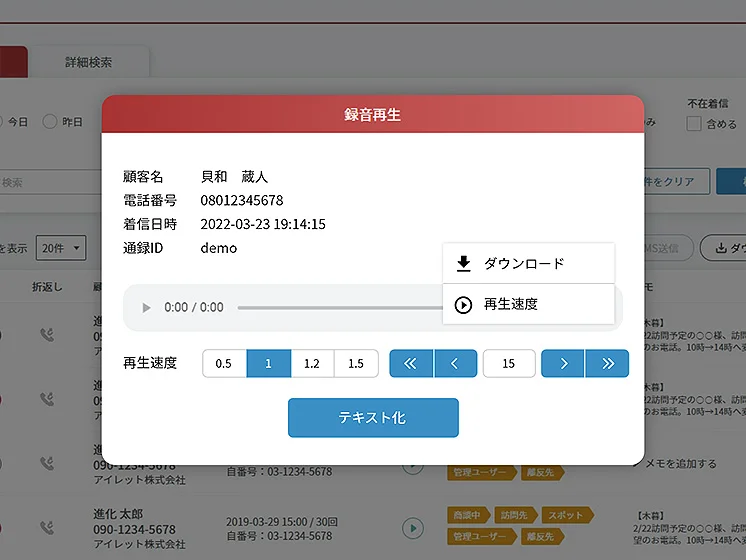

コミュニケーションプラットフォームのカイクラであれば、自動録音ができるので録音漏れの心配がありません。顧客の電話番号に録音データを紐付けて管理できますので、必要なデータの確認もスピーディにおこなえます。

通話録音の導入を検討される方は、通話録音機能のサービスページもあわせてご覧ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

実際の企業のカスハラ対策事例

カスハラへの具体的な対策を検討する上で、他社の事例を知ることは非常に参考になります。

ヤマト運輸株式会社では、一人の顧客から執拗な苦情電話が繰り返されたことで、担当オペレーターが精神的に追い詰められ、約1か月間も業務復帰が困難になる事態が発生しました。

この深刻な事態をきっかけに、従業員を守るためのカスハラ対策を本格的にスタートさせました。

まず取り組んだのは、カスハラの基準や具体的な対応方法を明記したマニュアルの作成です。

「カスハラ発言リスト」や「伝え方の文言集」を作成し、オペレーターが自信を持って対応できるよう、判断基準とスクリプトを明確にしました。従業員が「これはカスハラだ」と認識できれば、感情的にならずにマニュアルに沿った冷静な対応が可能です。

さらに、オペレーターが一人でカスハラ対応を抱え込まないよう、社内に専用の相談窓口を設置しました。カスハラ被害に遭った際、すぐに上司や専門部署に相談できる環境が整い、精神的な負担を軽減するとともに、組織全体で問題解決に取り組む体制が構築されます。

加えて、カスハラ電話の情報を部署間で共有する仕組みも導入しました。

これにより、別のコールセンターに同じ顧客から電話がかかってきても、過去の対応履歴を共有できるため、担当者によって対応が異なる事態を防げます。

これらの対策の結果、全社的にカスハラの概念が浸透し、従業員を守るための意識が高まっています。

この事例からもわかるように、カスハラ対策は、特定の部署だけではなく、会社全体で取り組むべき課題です。社内の体制を整えることで、従業員の精神的な負担を軽減し、健全な業務環境を保つことができます。

電話対応でカスハラ対策が重要な理由5つ

電話対応でのカスハラ対策は、以下の5つの重要な理由から、会社にとって欠かせません。

- 顧客満足度の低下につながる

- 従業員の精神的負担になる

- 従業員の休職や離職につながる

- 会社の悪評が広がる

- 条例の制定でカスハラ対策が当たり前になる

これらの理由は互いに関連しているため、包括的かつ効果的な対策を講じるためにもぜひチェックしてください。

1.顧客満足度の低下につながる

カスハラへの対応が長引くと、顧客が電話をかけてもつながらないケースが発生し、ほかの顧客を待たせることになります。

電話がつながらない状況が続いてしまうと、顧客から「この会社は顧客対応の体制が整っていない」と思われるため、一時的に回線や人員を増やす、もしくは電話がつながらなかった顧客へのフォローアップが必要です。

対策を講じない場合は、顧客満足度の全体的な低下につながったり、売り上げに影響が出たりする恐れがあります。

2.従業員の精神的負担になる

カスハラの対応は、以下の要因により、従業員にとってクレーム対応以上に大きなストレスとなり、精神的負担を増大させます。

- 暴言や脅迫、同じ内容の問い合わせを繰り返し受ける

- 電話を切ることを許されない など

店舗業務などの対面対応と違って、電話対応では通話中の会話をほかの従業員が把握しにくく、顧客が保留を許さない場合は適切なタイミングで交代することが困難です。

そのため、1人の従業員が長時間ストレスにさらされる状況になりやすいです。

このような状況が続くと、従業員の精神的負担が大きくなり、パフォーマンス低下につながります。

3.従業員の休職や離職につながる

カスハラを受けるスタッフのストレスは、非常に大きいです。

そのため会社が適切な対策を講じないと、従業員の休職率や退職率が高まるリスクがあります。

仮に従業員が1人抜けるだけでも、残った従業員の負荷・負担は大幅に増え、人手不足となり、組織全体の機能低下を招く恐れがあります。

とくにコールセンターなど電話業務がメインの現場は、離職率が高い傾向にあるため「新人には先輩がモニタリングについて、通話内容をリアルタイムで確認する」など、負担を感じる前にサポートに入れるような体制作りも重要です。

4.会社の悪評が広がる

会社の評判を損なうリスクも、押さえておかなければなりません。

会社がカスハラに対し対策をせず、きっぱりと「NO」と伝えない場合、顧客は「自分の行動が許容されている」と誤解し、さらに過激な言動がエスカレートする恐れがあります。

エスカレートした言動のひとつに「インターネット上での悪評の拡散」があります。真偽にかかわらず、ネガティブな評判・口コミが広まることは、会社の評判の悪化につながりやすいです。

また会社がカスハラの対策を講じていなかった場合、カスハラが原因で離職や休職にいたった従業員からも「守ってくれなかった」など会社に対する批判的な声があがる場合があります。

これらの悪評が重なり合うと、会社のブランドイメージは長期的かつ深刻なダメージを受けるため、カスハラに対しては早期の対策が重要です。

5.法律によってカスハラ対策が必須になる

カスハラ対策が、いよいよ法律で義務化されることになりました。

2025年に改正された「労働施策総合推進法」により、企業はカスハラから労働者を守るための措置を講じることが義務付けられ、2026年頃には施行される予定です。

これは、労働者が安心して働ける職場環境を法的に整備することが目的です。

企業規模を問わずすべての事業者が対象となるため、「知らなかった」では済まされない時代になりました。今から段階的に準備を進めておくことが必要です。

電話対応でのカスハラ対策にはカイクラが効果的

カスハラ対策は、従業員の意識やマニュアルの整備だけでは限界があります。そのようなとき、ITツールを導入することで、より効果的にカスハラ対策を進められます。

カスハラ対策もできるコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」による効果は、以下の3つです。

- 自動通話録音は証拠としても活用できる

- 自動通話録音のアナウンスが抑止力になる

- 受電時に誰からの電話かわかるので従業員の負担が減る

とくに電話対応では、通話録音をしておくことが後からの確認や証拠として役立ちます。それぞれ詳しくみていきましょう。

1.自動通話録音は証拠としても活用できる

電話でのカスハラ対策において、通話内容を記録することは大切です。

カイクラの自動通話録音機能を使えば、通話内容が自動で録音されるため、後からいつでも聞き返すことができます。

たとえば、「言った言わない」のトラブルが発生した場合でも、通話内容を複数人で確認できるため、事実に基づいた冷静な対応が可能です。さらに、悪質なカスハラ事案で警察や弁護士に相談する際にも、客観的な証拠として活用できます。

2.自動通話録音のアナウンスが抑止力になる

カスハラは、発生してからの対応だけではなく、予防策を講じることも大切です。

カイクラでは、通話開始時に「お客さまとの通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております」とアナウンスを自動で流すことができます。

このアナウンスがあることで、相手に「会話が記録されている」という意識が働き、暴言や威圧的な言動の抑止力となります。

3.受電時に誰からの電話かわかるので従業員の負担が減る

カスハラでは、特定の従業員が執拗な嫌がらせのターゲットにされるケースも少なくありません。

たとえば、女性の従業員に対して暴言を繰り返す顧客には、男性社員が代わりに対応することで、カスハラ被害を未然に防げる場合があります。

カイクラでは、電話がかかってきた際に誰からの電話かが自動で表示されます。また、「クレーム対応中」のタグ付け機能も利用できるため、過去にカスハラ行為があった顧客からの電話を事前に把握し、あらかじめ適切な担当者が対応することで、従業員の精神的な負担を大きく減らすことが可能です。

カスハラ対策にも活用できるカイクラの詳細は、以下よりご確認ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:電話対応のカスハラ対策はチームとシステムの両面から!

カスハラ電話を受けた際は、初期対応・判断基準・最終通告の3つのステップで冷静に対応することが大切です。これにより、従業員の身を守り、事態の悪化を防ぐことができます。

また、カスハラ対策は個人の頑張りだけではなく、チーム全体での連携が欠かせません。マニュアル作成や研修で従業員一人ひとりの意識を高めることや、相談窓口や情報共有の仕組みを整えることで、会社全体で従業員をサポートする体制を構築できます。

通話録音や顧客情報共有の機能を備えたプラットフォームは、カスハラの証拠を残したり、再発を予防したりするのに役立ちます。

カスハラ対策についてさらに詳しく知りたい方に向けて、カイクラではお役立ち資料をご用意しました。カスハラ対策を進めたいとお考えの方は、ぜひ下記よりダウンロードしてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説