「デジタルトランスフォーメーションって何だろう…」

と感じている方。

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、IT技術の活用によって企業活動を効率化させる、人々の生活の質を高めることです。

新サービスの開発などをイメージするかもしれませんが、身近な業務の効率化もDXです。

たとえば「ペーパーレス化」や「チャットボット」、「クラウド上で管理できるCRMシステム」の導入などもDXの一種です。

DXによって業務の効率化に成功した企業も多く、結果として顧客獲得や売上アップにもつながります。

とはいえ、本当に自社にもDXが必要なのかは、なかなかわかりにくいですよね。

そこで今回は、下記を紹介します。

- デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

- デジタルトランスフォーメーション(DX)が浸透し始めている理由

- デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用したわかりやすい事例

- デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用するメリットや効果

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の進め方

- デジタルトランスフォーメーション(DX)における今後の課題と対策

特に事例では、DXを行った理由、方法、効果を具体的にわかりやすく紹介します。

今回の記事を参考にしながら、自社で活用しているシステムのDXへの移行も検討してみてください。

なお、非対面営業のDX化を進めたいなら、電話対応のシステム化も重要です。

詳細は、こちらで紹介しています。お気軽にご覧ください!

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?意味や似ている単語との違いをわかりやすく解説

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、ITの活用で企業活動の効率化や人々の生活の質を向上させることです。

身近な例として、下記があります。

- ペーパーレス化

- テレワーク

- Web接客

- チャットボットを活用したホームページ

- CRMシステムや生産管理システムの導入

次は英語表記や似ている単語から、意味を詳しく解説しますね。

「Digital Transformation」の略が「DX」となる理由

デジタルトランスフォーメーションは英語にすると「Digital Transformation」ですが、略語は「DT」ではありません。

「DX」となる理由は、英語圏では「Trans」を省略するときに「X」を使うから。

そのためデジタルトランスフォーメーションも「T」が「X」となり、「DX」と表記されています。

「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」との違い

デジタルトランスフォーメーションと似ている単語に、以下の2つがあります。

どちらも意味は「デジタル化」ですが、効果が大きく異なります。

| デジタイゼーション | これまで手作業で進められていた業務をデジタル化してコストを削減するなど、身近な変化が多い。 たとえば、紙の資料をデータ化してペーパーレスにするなど。 |

|---|---|

| デジタライゼーション | 自社や外部環境、戦略などプロセス全体をデジタル化し、新たな事業や顧客体験を生み出すこと。 たとえば、映像作品のサブスクリプションなど。 |

上記2つは、デジタルトランスフォーメーション(DX)の前段階。これらのステップを経て、社会全体に影響を与えるのが「DX」です。

DXの定義は非常に幅広い

先ほどお伝えしたように、 DXは新サービスの開発から業務に役立つシステムの導入まで、定義の幅が広いです。

今回は、総務省の定義をもとに解説します。

【経済産業省】

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」

経済産業省は、業務を見直して働き方に改革をもたらすことを期待しています。

最終的なゴールは「社会全体が良い方向に進むこと」。しかしペーパーレス化や顧客管理システムの導入など、日々の業務を効率化することもDXといえます。

むしろ、このような身近な業務からDX化していくことが、自社ビジネスを拡大する第1歩となります。

DXに関わりのあるデジタルテクノロジー例

DXに関係するテクノロジーとして、以下の3つがあります。

- AI(人工知能)

- IoT(Internet of Things:モノのインターネット)

- 5G(第5世代移動通信システム)

DXの話題に関連して紹介されることの多いテクノロジーなので、いずれもチェックしておきましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)が浸透し始めているのはなぜ?

続いては、DXが浸透し始めている背景として、下記の2つを紹介します。

- データの喪失やブラックボックス化のリスク

- DX化を怠ると最大12兆円の経済損失が起きる可能性

ここで紹介するデータは下記を参考にしています。気になる方はあわせてご一読ください。

出典:経済産業省「D X レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

DX化を怠ると、データの喪失やブラックボックス化するリスクがある

経済産業省は2018年、DX化を怠った場合のリスクとして以下を提唱しました。

- 増加するデータをうまく活用できず、デジタル競争で敗者となる

- 既存システムが複雑、かつ過剰なカスタマイズによってブラックボックス化する

- 事故や災害、システムトラブルなどでデータを喪失する

複雑な既存システムによって解明できないデータなどが出現、もしくはうまく活用できず、事業がなかなか発展しません。

また災害でデータが紛失することもあるため、クラウド上などで顧客管理ができる体制を準備することが必要です。

経済産業省が「2025年の崖」として、最大12兆円の経済損失が発生すると計算

経済産業省はデータの紛失やブラックボックス化を解消できない場合、2025年から2030年にかけて最大12兆円の損失が発生するとも発表しました。

その理由は、以下の3つ。

- 既存システムの維持費が高額になる

- 市場の変化に対応できず、自社のビジネスモデルが適用できない

- 複雑な既存システムを扱える人材が減り、人件費がかかる

経済損失を発生させないためにも、DX化によって市場の変化に対応しながら、自社のビジネスを展開していく必要があります。

次は、実際にどのようなことをDX化しているのか、事例を見ていきましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用したわかりやすい事例

ここからは、DX化の事例を5つ紹介します。

- 事例1.【受発注のDX】Amazon

- 事例2.【分析の効率化】株式会社三井住友銀行

- 事例3.【AI活用】ソニー損害保険株式会社

- 事例4.【郵便局のDX】日本郵政株式会社

- 事例5.【電話対応のDX】株式会社ツカサ

それぞれ「DX化を進めた背景」「DX化した内容・方法」「DXによる効果」を具体的にわかりやすく紹介します。

ひとつずつ見ていきましょう。

DXの事例は下記で詳しく解説しています。よりたくさんの事例を知りたいと思った方は、あわせてご覧ください!

事例1.【受発注のDX】Amazon

Amazonがサイト上で商品を販売したい企業に対して提供する「FBA(フルフィルメント by Amazon)」を活用することで、受発注業務のDX化が実現できます。

FBA(フルフィルメント by Amazon)では、Amazonの物流拠点に商品を発送するだけで、商品の保管から発送、カスタマーサポートまで代行してくれるサービスです。

| 内容 | 受注から発送までの業務をデジタル化 |

|---|---|

| 施策 | AIとロボットを使って下記をデジタル化 ・在庫管理 ・工場での棚卸 ・商品のピックアップ |

| 効果 | ・受注から到着までのスピード向上 ・迅速な発送による顧客満足度の向上 |

Amazonの物流拠点では、ロボットを用いて商品棚を作業員の前まで運ぶ「Amazon Robotics」の導入も進んでいます。

このようにAIやロボットなどを活用したデジタル化を進めることで、迅速な発送を実現し、Amazonは多くのユーザーに利用されるECとなっています。

出典:エンタープライズ「コレ1枚で分かる「Amazonの戦略から見えてくるデジタルトランスフォーメーションの本質」」

事例2.【分析の効率化】株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行は、「お客さまの声」の分析をDX化し、顧客満足度の向上に成功しています。

三井住友銀行では1日200件、年間3万5,000件にのぼる顧客の意見や要望を「お客さまの声」として分析し、接客に生かしています。

「お客さまの声」の分析に膨大な労力がかかることを課題と捉えた同社は、システム導入し分析を効率化するDXを行いました。

| 内容 | NEC「お客さまの声分析ソリューション」の導入 |

|---|---|

| 施策 | ・窓口での応対履歴や営業日報から得られるお客さまの声を、システムの持つ「テキスト含意認識技術」を活用して分析 ・内容の要約と分類をDXすることで、分析の効率化を実現 |

| 効果 | ・お客さまの意見の反映スピードアップ ・顧客満足度の向上 |

システムの導入によって、顧客の要望を速やかに分析し現場にフィードバックできるようになりました。

意見の反映スピードが早くなり、結果的にお客さまの満足度を高めることに成功しています。

出典:NEC「導入事例 株式会社三井住友銀行様」

事例3.【AI活用】ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社では、AIを活用したスマホアプリ「GOOD DRIVEアプリ」で自動車保険のDXを推進しています。

これは、従来困難であった保険契約者の事故リスクを、AIを使って可視化する取り組みです。

| 内容 | AIを活用した自動車保険「GOOD DRIVE」の提供 |

|---|---|

| 施策 | ・AIを活用したスマートフォンアプリ「GOOD DRIVEアプリ」の開発 ・走行中の運転特性データを収集・分析 ・運転特性データから事故リスクをスコアリング ・スコアに応じたキャッシュバックを実施 |

| 効果 | ・運転特性の計測と事故リスクの推定を可能に ・キャッシュバックによる顧客満足度の向上 |

AIを活用し事故リスクを可視化することで、企業・顧客双方にメリットがある施策です。

スマートフォンアプリでは顧客自身でも運転特性が確認でき、運転終了後には改善のアドバイスも表示されます。

安全運転がキャッシュバックにつながることから、事故リスクの低減にもつながる取り組みといえるでしょう。

事例4.【郵便局のDX】日本郵政株式会社

日本郵政グループではグループのDXを推進しており、2025年度までに約4,300億円の戦略的IT投資を進めています。

そのひとつとして、郵便局でリアルとデジタルを融合させ、顧客の体験価値を高める「みらいの郵便局」の実証実験が始まっています。

| 内容 | デジタルとリアルを融合させた「みらいの郵便局」の実証実験 |

|---|---|

| 施策 | 大手町郵便局(東京都千代田区)での「みらいの郵便局」実証実験では、下記が導入されています。 ・事前に混雑状況がわかる「デジタル発券機」 ・セルフで郵便物の差出しや販売品の購入ができる「セルフレジ」 ・窓口ロビー用タブレット ・リモート相談ブースの設置 |

| 効果 | ・顧客の体験価値向上 |

リアルの郵便局とデジタルを融合することで、顧客の不満を解決し体験価値を高めるDXといえるでしょう。

日本郵政グループでは、DXのために人材育成やサイバーセキュリティ高度化などにも取り組んでいます。

事例5.【電話対応のDX】株式会社ツカサ

インテリア資材の総合卸売企業の株式会社ツカサは、ツールを導入し電話対応をDXしています。

| 内容 | 電話対応を効率化するツール「カイクラ」の導入 |

|---|---|

| 施策 | ・1日200~300件の電話対応のDX ・メモ機能を活用した配送先のミスを防止 ・手書きやExcelでの顧客管理から脱却 ・電話の多い時間帯や取引先を分析・施策検討に |

| 効果 | ・聞き間違いや配送先ミスの防止 ・受注業務の時間短縮 ・顧客満足度の向上 |

電話対応をDXし、営業力や対応力を強化し、顧客満足度につなげている事例といえるでしょう。

電話対応の多い企業では、ツールを活用してDXを進めることで、売上や顧客満足度の向上が可能です。

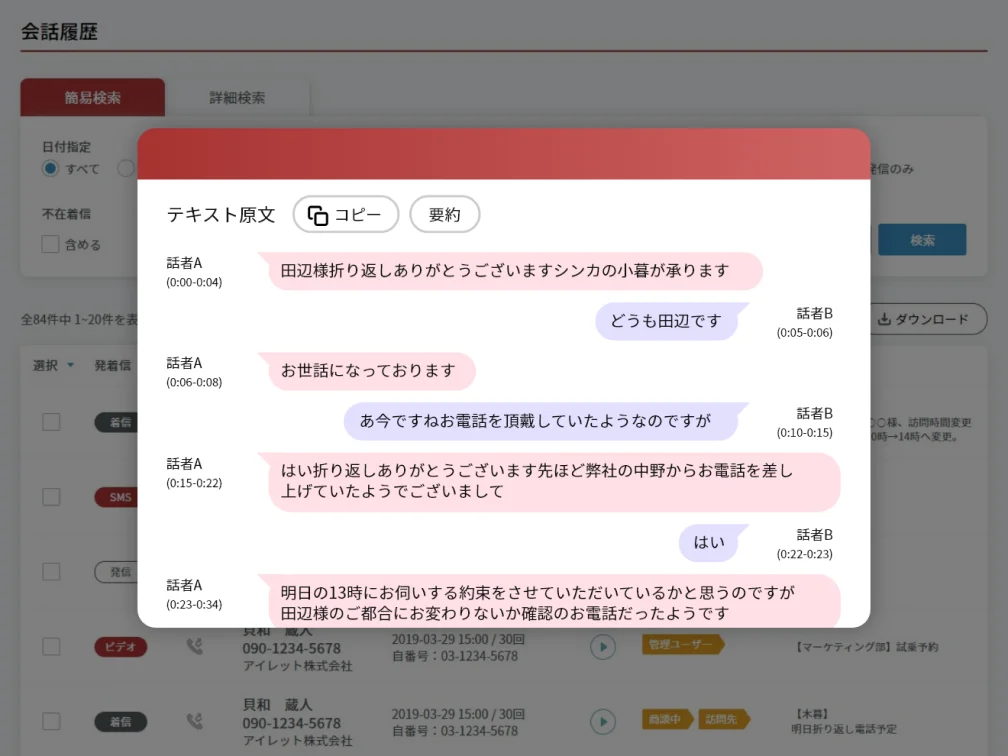

電話対応を効率化するCRMツール「カイクラ」では、顧客情報を集約することで、着信時に顧客情報を確認できるようになります。

▲カイクラで着信時に確認できる顧客情報の画面イメージ

「電話対応が多い」「顧客情報を管理できていない」が、DXを検討したいという企業の方におすすめのツールです。

電話対応のDXが気になる方は、お気軽に資料をダウンロードください!

\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/

カイクラがよくわかる資料はこちら

▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能

デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用するメリットや効果

続いては、DXのメリットとして、下記の3つを解説します。

- 業務の効率化

- 売上アップの可能性

- 働き方の変化への対応

ひとつずつ見ていきましょう。

効果1.業務の効率化につながる

DX化は業務の効率化につながります。

日々の業務で時間がかかっていること、多くの時間やコストが発生している工程を変えることもDXです。

▼日々の業務を効率化するDXの例

- CRMシステムの導入

- ホームページにおけるチャットボットの導入

ハードルの低いところからDX化することで、業務の効率化につながります。

効果2.購入までの経路が多様化し、売上につながりやすくなる

DX化によって商品購入までのステップが多様化し、結果として売上につながりやすくなります。

たとえばチャットボットの導入。ECサイトに導入した場合、これまでオペレーターなどに尋ねていた質問を、Web上で解決できることになります。

素早く解決できたことで顧客が商品・サービスに対して良いイメージを抱き、購入の後押しになることがあります。

効果3.働き方改革や新型コロナウイルスなど働き方の変化にも対応しやすい

DX化の1つにクラウドで管理するCRMシステムの導入やペーパーレス化などがありますが、これらはテレワークの導入に欠かせません。DX化に対応しておくことで、働き方が変わったときにも柔軟に対応できます。

実際に働き方改革や新型コロナウイルスの影響で、DX化が求められるようになっています。

変化に対応しやすくなり、ビジネスチャンスを逃しにくくなります。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進め方

DXの進め方を3つ紹介します。

DXの進め方を3つ紹介します。

- 進め方1:経営方針や仕組みを整える

- 進め方2:ITシステムを構築する

- 進め方3:実行後も継続して改善を行う

ひとつずつ見ていきます。

進め方1:経営方針や仕組みを整える

まずはDXを進めるために、経営方針や仕組みを整える必要があります。

会社にとって変革を起こすDXは、経営陣の理解がなければ推進できません。

また、実際にDXする現場の社員たちが受け入れるための仕組みづくりも必要です。

経営トップをはじめ社員全体にDXを受け入れる仕組みが整っていなければ、せっかく導入しても定着しない可能性があります。

DXを進めるための環境を整えましょう。

進め方2:ITシステムを構築する

DXを進めるために、ITシステムの構築も必要です。

業務上の課題が見つかったら、解決できるツールを探しましょう。

たとえば、電話対応が多い企業では、顧客情報や通話内容が記録できるツールを導入することで、電話対応時間の削減や顧客満足度の向上ができる可能性があります。

クラウド型のツールにすれば、外出先での対応やテレワークの推進が可能です。

このようにITツールを活用することで業務を効率化できる可能性があります。

業務上の課題に対し、解決できるITシステムを検討しましょう。

進め方3:実行後も継続して改善を行う

DXにゴールはありません。実行後もPDCAを回して、継続的に改善を行うことが重要です。

- デジタルの力で業務を効率化できるところはないか

- 顧客や社員の満足度を向上できることはないか

の視点で改善点を見つけ、継続的なDXを行いましょう。

PDCAを回し、継続的なDXを行うことで、結果として組織全体の業務効率化や営業力・顧客満足度の向上につながります。

デジタルトランスフォーメーション(DX)における今後の課題と対策とは?

ここからは、DXにおける課題と対策として、

- 既存システムが導入の壁となる

- 戦略があいまいになる

の2つを解説します。

課題1.既存システムが導入の障壁となる可能性もある

既存システムにおける維持費がIT予算を圧迫すると、新規システムを導入する余裕がありません。またデータの移行などにハードルを感じ、なかなか取り組めないこともあります。

対策は「既存システムを活用できるサービスを選ぶこと」。たとえばCRMシステムでは、既存の顧客データと連携できるものも多いです。

既存システムと連携しながら、少しずつ新規システムに慣れていきましょう。

課題2.不明瞭なビジョンによって戦略があいまいになっている

DX化は新たなサービスが生まれる可能性をもちます。そのため企業のトップはDX化に取り組みたいと考え、必要性も認識していることが多いです。

しかし明確なビジョンを持たないままDXを進めると、「IoTを活用して効率化しよう」などのあいまいな指示になってしまい、現場が対応できずに結果が出ないことも多いです。

まずはトップがDX戦略をしっかりと考えたうえで、現場の社員に共有していくことを意識してみてください。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の導入で身近な業務から改善を

今回は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を解説しました。

今回は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を解説しました。

ここまでをまとめると、DXとはIT技術の活用によって企業活動を効率化させる、人々の生活の質を高めることです。ただし新たなサービスを作るなど壮大なものだけではなく、日々の業務に使うシステムの変更なども当てはまります。

DX化には、以下3つのメリットがあります。

- 業務の効率化

- 売上アップの可能性

- 働き方の変化への対応

そしてDX化によって成功した事例として、以下の5つをお伝えしました。

- Amazon:受注から発注までの業務の効率化

- 株式会社三井住友銀行:お客さまの声を反映するスピードを早めて満足度アップ

- ソニー損害保険株式会社:AIを活用したスマホアプリの開発で事故リスクを低減

- 日本郵政株式会社:郵便局のDXで顧客体験の向上

- 株式会社ツカサ:電話対応のDXで満足度向上

DX化は未導入によって、最大12兆円の経済損失が発生するリスクもあります。

自社の業務効率化や売上アップなどにつながることも多いため、身近な業務から少しずつDX化に取り組んでみてください。

またDXの浸透によって、顧客とのコミュニケーションも変化しつつあります。

詳しくは「変化している社外コミュニケーション。顧客・見込み客とのやり取りでおすすめの方法を紹介します」をご一読ください。

なお、非対面営業のDX化を進めたいなら、電話対応のシステム化も重要です。なぜなら働き方が変化する時代において、オンライン営業を強化する施策は必要不可欠だからです。

たとえば顧客接点クラウド「カイクラ」なら、電話時に次のような画面を表示しながら通話できます。

▲電話時に確認できる顧客情報の画面イメージ

仮に担当者がテレワークをしていたとしても、顧客情報やメモを見ながら電話対応ができます。また、通話内容を録音・テキスト化することも可能です。

▲テキスト化された録音内容のイメージ

電話から始めるDXには「カイクラ」がおすすめです。カイクラの詳細は以下からお気軽にお問い合わせください。

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり