「店長を出せ!」「上司を連れてこい!」

このような脅迫まがいの要求をおこなう悪質クレームは、カスハラ(カスタマーハラスメント)と呼ばれ、大きな社会問題になっています。

カスハラの早期解決には、一次対応が重要です。しかしカスハラ対応の準備がない場合は、組織として一貫した対応ではなく担当者個人の判断に依存した対応となり、長期化する恐れもあります。

そこでこの記事では、カスハラ対応における準備や実施するべき対策に関して紹介します。カスハラ対応に関して理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

カスハラから従業員を守り、企業としての法的リスクを回避するためにも、社会全体の動向や国の法整備、支援制度などの情報を理解しておくことが不可欠です。

カイクラでは、社労士監修の資料を無料で配布しています。カスハラに関する情報を網羅的に知れるので、カスハラへの理解を深める際にはぜひご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

カスハラとは、「顧客からの理不尽な要求」のことです。厚生労働省は、以下のように定義しています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・能様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・能様により、労働者の就業環境が害されるもの

クレームは問題解決が主な目的であるのに対し、カスハラは暴言・嫌がらせ・脅迫などの不当な要求をし、業務を妨害したり相手を困らせることが目的です。

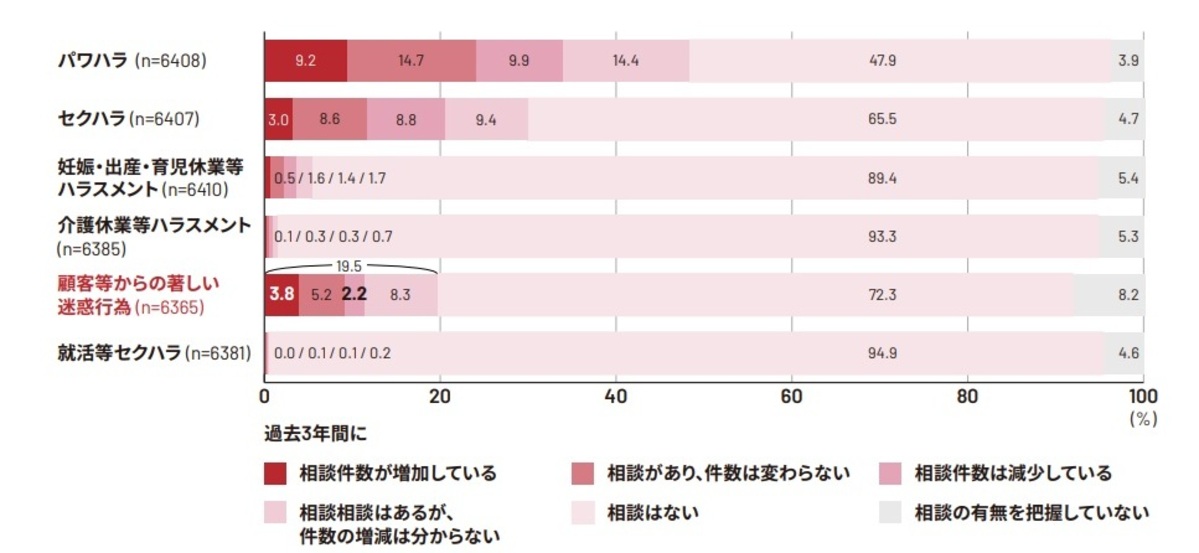

厚生労働省が令和2年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、「過去3年間でカスタマーハラスメントの発生件数が増加している」と感じている人が19.4%と、増加傾向にあることが判明しました。

増加傾向にあるカスハラから従業員の心身を守るため、企業には対応が求められています。カスタマーハラスメントに関してより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

これってカスハラ?具体的なカスハラ例

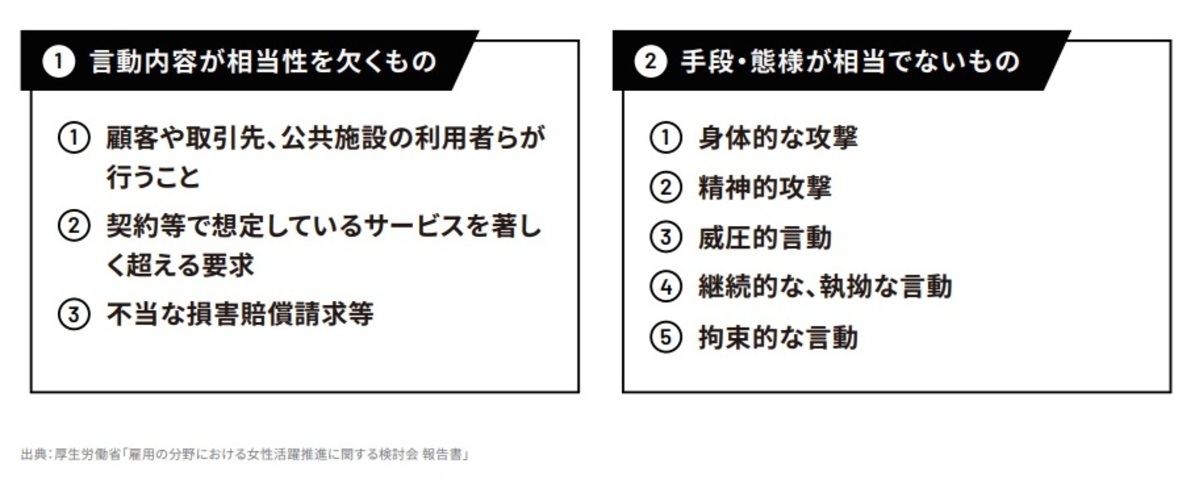

カスハラを大きく分類すると「言動内容が相当性を欠くもの」と「手段・態様が相当でないもの」に分けられます。

たとえば、以下のような顧客の言動は「カスハラ」に該当する可能性があります。

▼カスハラに該当する言動

- 執拗に土下座を要求する、何度も同じ内容の謝罪をさせる

- 「バカなのか?」など人格否定や侮辱をする

- 多額の金銭や過剰なサービスを要求する

- 必要以上に大声で怒鳴りつける

- SNSなどで不当な内容や評判を下げる書き込みをする

- 何度も電話を繰り返し、長時間拘束する など

これらの行為は、企業に必要以上の時間と労力が課されるだけではなく、対応した従業員に心理的なダメージを与える恐れもあります。

コールセンターや接客業、自治体など業種によって、よくあるカスハラの特徴は異なります。実際にあったカスハラの事例を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

あなたの職場は大丈夫?カスハラ対応は事業主の義務!

社会問題となっている「カスハラ」ですが、国から事業主に対応が求められていることはご存じでしょうか?

令和2年1月に厚生労働省の指針が策定され、労働契約法の第5条において「企業は労働者への必要な配慮をおこなうことが義務である」と明示されています。

カスハラは、一般的なクレームとは違い以下の特徴があります。

▼カスハラの特徴

- カスハラを受けた従業員が肉体的・精神的にダメージを負うことで、退職のリスクが高まる

- 従業員が退職した結果として人手不足に陥れば、企業にとっても損失が大きい

- カスハラに対応しないと従業員から損害賠償を請求されるリスクがある

- 「カスハラに対応せず従業員を大切にしない」など企業イメージの低下に影響する

カスハラは、従業員の心身の健康だけではなく、企業イメージや業績にも影響する恐れがあるため、事業主となる企業の対応は必須です。

「とはいえ、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に向けて、ここからはカスハラ対応の準備に関して具体的に紹介します

悪質クレームも怖くない!カスハラ対応の準備5つ

カスハラ対応の準備は、以下の5つです。

- カスハラかクレームかを切り分ける

- カスハラ対応マニュアルを作成する

- 証拠の記録から事実確認する

- 従業員の安心・安全を守る体制を作る

- 法的リスクのチェックと外部連携を整備する

どれも重要ですが、証拠からの事実確認は今後の対応を決める際にキーとなるポイントです。それでは、ひとつずつ紹介します。

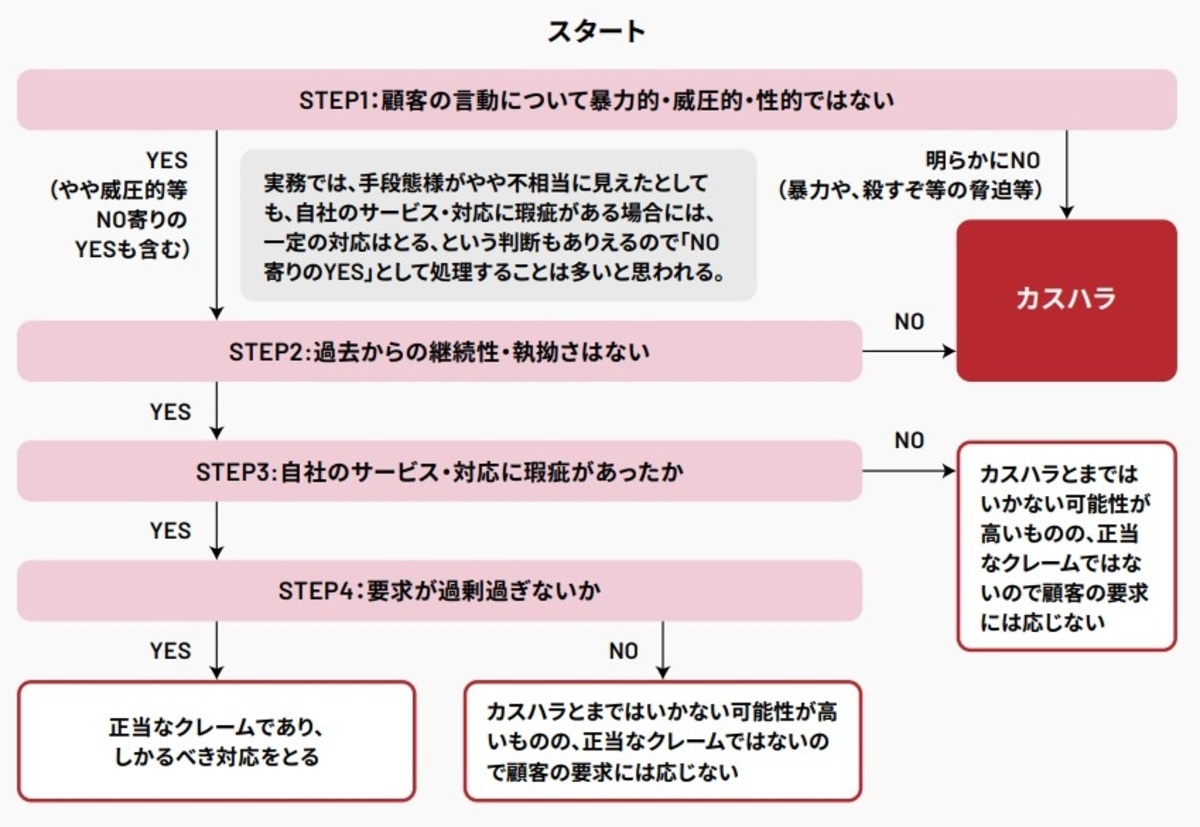

1.カスハラかクレームかを切り分ける

カスハラとクレームは、一見似ていますが異なるものです。

顧客から強い要望を含む申し出があった場合は、まずはその要望が正当なクレームなのか、それともカスハラに該当する過剰な要求なのかを切り分けましょう。

カスハラとクレームを切り分ける際は、以下のチャートを参考にしてください。

正当なクレームの場合は、慎重に対応することで、クレームから今後の見込み客になる可能性もあります。そのため、クレーム発生時の初動対応は重要です。

顧客が興奮していることが多いため「緊張する」と感じる方も多いクレームですが、対応する際にはちょっとしたコツがあります。

「まずは、不快にさせてしまったことに対しての謝罪をする」「保留を有効活用する」など

電話でのクレーム対応のポイントに関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。

カスハラの場合は、早期解決に向けて「対応の一貫性」や「過剰な要求に屈しない毅然とした態度」が必要になるため、企業全体で対応することが重要です。

カスハラとクレームとの違いに関しては、以下の記事でさらに詳しく説明をしています。

2.カスハラ対応マニュアルを作成する

カスハラ対応マニュアルの作成も重要です。

前項で述べた通り、カスハラには一貫した対応が求められます。担当者によって対応が異なると、「前の担当者と話が違う」といった新たな火種を生み、事態を悪化させる恐れがあるからです。

とくに、一次対応を担うことが多い一般社員やアルバイト従業員が、いざというときに迷わず行動できるよう、具体的な対応手順を定めたマニュアルを整備しましょう。

カスハラ対応のマニュアルは、具体的な対応方法を明記すると効果的です。

- 安易に謝罪や要求受諾をしない

- 複数人・組織で対応する

- その場で解決しようとしない

- 焦らない など

マニュアルを作成する際には、厚生労働省から出ているカスタマーハラスメント対策企業マニュアルなども参考になります。

「とはいえ、マニュアルの作成方法がよくわからない」という方は、作成のポイントなどを詳しく紹介している以下の記事を参考にしてください。

3.証拠の記録から事実確認する

次に大事なことは、カスハラの事実確認です。

カスハラでは、言動がヒートアップし話の内容が二転三転するうちに「何を伝えたか」がわからなくなるケースがよくあります。

「言った・言わない」問題に発展したときに事実確認ができないと、解決までに時間を要するため、「証拠となる記録を残すこと」が重要です。

以下を記録しておくことで、事業所内での対応・対策の方向性をより具体的に検討することができます。

- 相手からどのような言動があったのか

- どのような要望があったのか など

対応内容を残した記録は、警察や法的機関などの外部機関の関与が必要になった際でも、客観的な事実確認ができる証拠として役立ちます。

電話で顧客対応をしている場合は、顧客の言動がそのまま残る通話録音の実施がおすすめです。

コミュニケーションプラットフォームのカイクラは、すべての通話を自動録音するため、録音漏れの心配がありません。カスハラ対策として通話録音を検討される方は、ぜひ以下からカイクラの詳細をご覧ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

4.従業員の安心・安全を守る体制を作る

カスハラ対応マニュアルや事実確認を残す準備と並行しておこないたいのは、従業員のケアに関する体制づくりです。

体制を整えることで、「もしカスハラがおこっても、企業全体でサポートする」という企業の姿勢を示せます。

現場で顧客対応をする従業員の心理的な負荷の軽減やメンタルヘルスの保護、心理的安全性の確保の観点からも、サポート体制作りは重要です。

さらに従業員をサポートしながら企業単位で対応することで、従業員の休職や離職防止、企業のガバナンスの強化など、優良企業として会社の企業価値を高めることにもつながります。

「とはいえ、一から考えて自社独自の体制を作るのは難しい」と思われる方もいるのではないでしょうか。

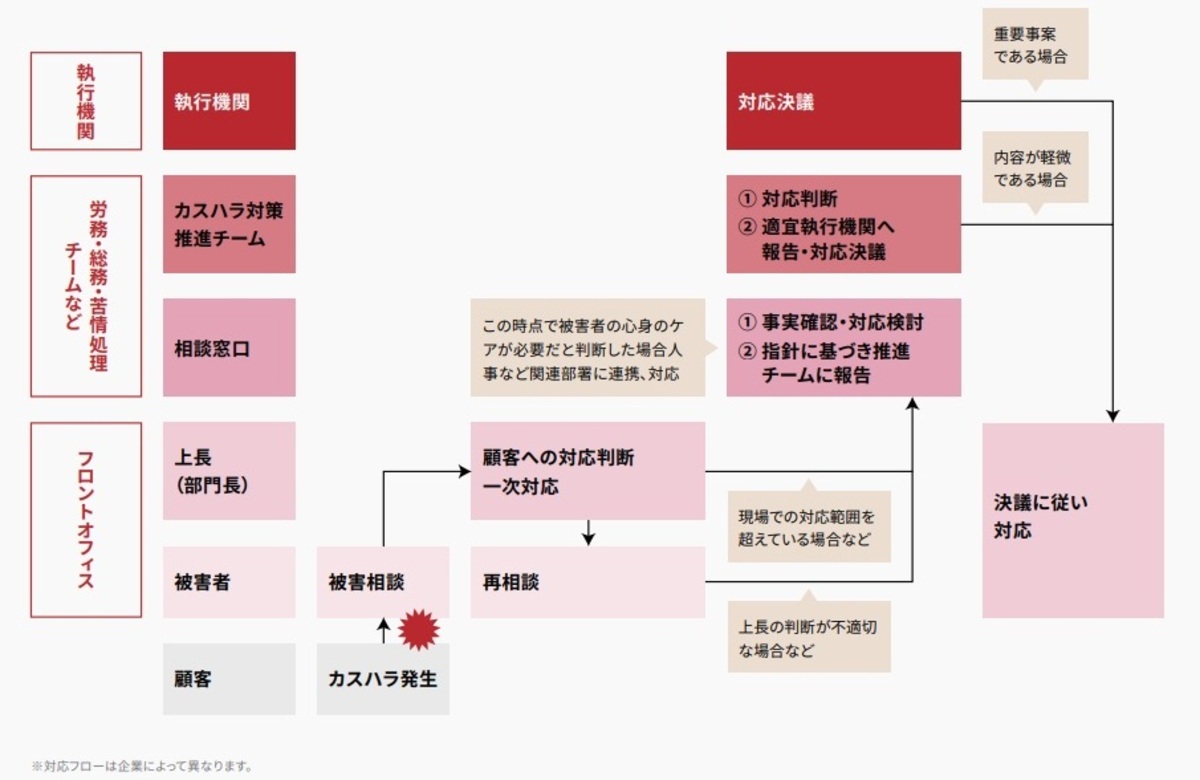

カイクラでは、以下の図のようなカスハラ対応フローの一例や、企業が講じるべきカスハラ対策に関して詳しくまとめた資料を用意しました。

法律・労務知識が豊富な社労士が監修した資料が無料でダウンロードできますので、ぜひ御社のカスハラ対策にお役立てください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

5.法的リスクのチェックと外部連携を整備する

カスハラ対応には「企業が従業員を守るために対応するべき法的義務」と、「カスハラ行為者が問われる法的責任」が伴います。

カスハラ対応は、こうした法的な側面を踏まえたうえで適切な対応を進める必要があります。適切な対応のために外部機関との連携考えておきましょう。

- 従業員がカスハラ被害に遭った際にそなえて、弁護士相談や外部専門機関への相談フローを整える

- カスハラ行為がエスカレートして企業で対応できない場合のために、警察や消費者センターへの通報手順も決めておく など

カスハラにまつわる法律に関しては、以下の記事で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。

カスハラは日常のさまざまなところで発生していますが、そのなかでもとくに従業員の心理的負担が大きくなりやすいのは、匿名性が高い電話でのカスハラです。

ここからは、電話でのカスハラ対策に関して触れていきます。

電話でのカスハラ対応は通話録音で証拠を残す!

カスハラのなかでも、電話でのカスハラは、相手の顔が見えず罪悪感や羞恥心などの心理的なブレーキが働きにくくなるため、被害が大きくなる傾向にあります。

そのため電話でのカスハラには、通話録音が有効な対策です。まず、冒頭で録音をアナウンスすることで、顧客の過激な言動を抑制する心理的な効果が見込めます。

さらに、顧客との通話を録音した録音データには、以下のような役割があります。

- 「言った言わない」のトラブルを防ぐ客観的な証拠

- 担当者を守るための事実確認資料

- 対応品質の向上や研修に活用する教材

従業員を守り、企業の対応力を強化する上で、通話録音の導入は不可欠です。

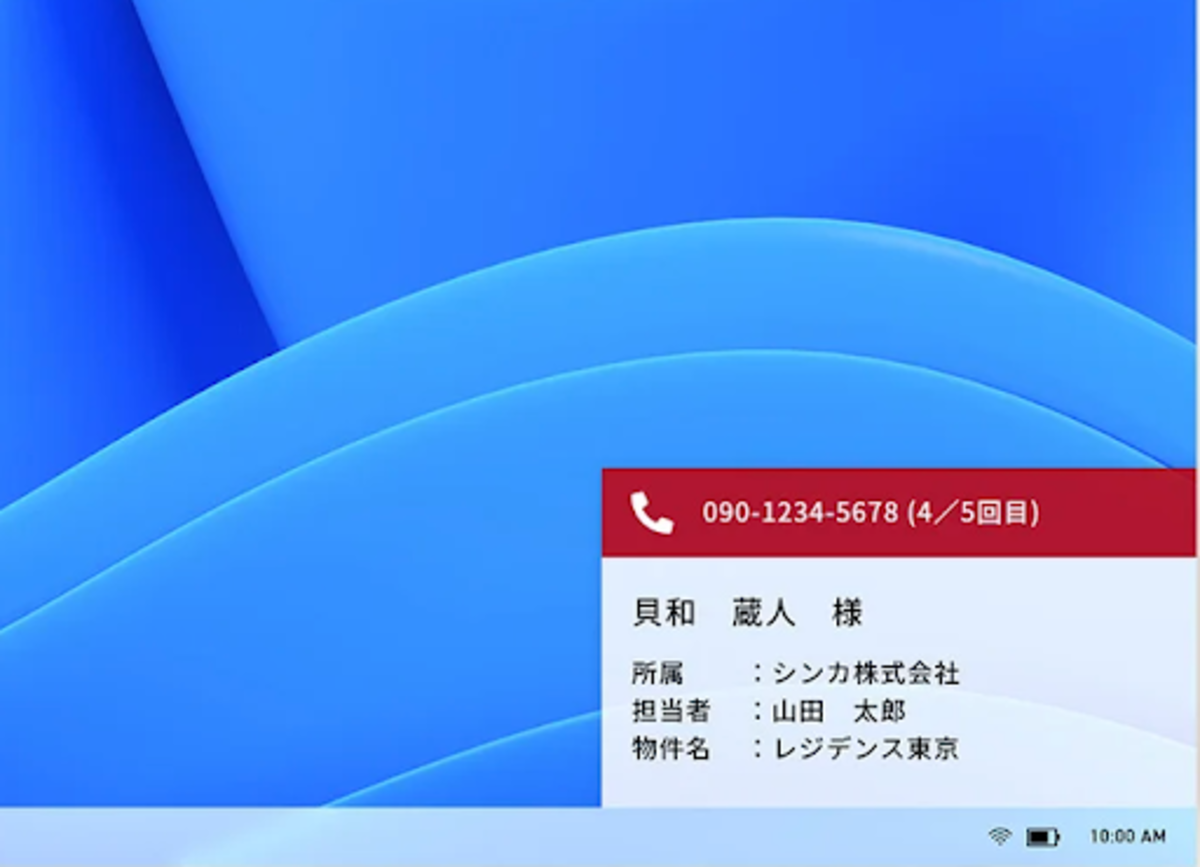

着信時の顧客情報のポップアップ表示や、顧客情報や対応履歴の一元管理も、カスハラ対応をするうえで役立ちます。

ここからは、通話録音だけではなく電話対応の効率化もできるシステムを紹介します。

カスハラ対応に備えるならカイクラがおすすめ

カスハラ対策には、自動で通話録音できて顧客情報を一元管理できるカイクラがおすすめです。

カイクラでは、電話の音声はすべて自動録音されます。長時間の悪質クレームの内容もすべて残っているので、職場で対応策を検討する際や、警察や法的窓口へ被害を相談する際など、カスハラの重要な証拠として活用できます。

顧客の基本情報や過去の対応履歴を電話番号に紐づけて一元管理できるので、過去にカスハラがあった顧客情報の共有・把握も可能です。

着信時に顧客情報がポップアップ表示されるため、電話に出る前に「カスハラ対応中の顧客である」と把握でき、現場の混乱も回避しやすくなります。

カスハラ対策の備えとしてだけではなく、日頃の電話業務の効率化も期待できるカイクラの詳細は、以下からご覧ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラ対応には日ごろの備えが重要

従業員を疲弊させるカスハラには、企業全体で対応をすることが重要です。

カスハラが発生した際には適切に対応できるよう、対応マニュアルや従業員のサポート体制を整備して、カスハラに備えましょう。

「とはいえ、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に向けて、カイクラでは会社が講じるべきカスハラ対策やカスハラ対応のフロー例をまとめた資料を用意しました。

社労士監修のもと、具体的な対応や労災認定されたカスハラの事例、カスハラ防止の奨励制度に関しても網羅的にまとめていますので、ぜひ御社のカスハラ対策にご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説