「電話の保留が長くて、顧客を怒らせてしまった」

「内線のつなぎ方がわからず、違う担当者につないでしまう」

「不在時のメモを読んでも、用件がわからない」

など、電話の取り次ぎの悩みはありませんか?

電話の取り次ぎは、重要な業務の一つです。

しかし、電話の取り次ぎは相手の名前や用件、担当者などを確認する必要があり時間も頭も使います。

取り次ぎまで待たせてしまったり、内線の操作を間違えて電話を切ってしまったりするとクレームにつながることもあるので、気をつけねばなりません。

そこで今回は、

- 基礎的な電話の取り次ぎ方法

- 電話の取り次ぎでストレスとなる悩みと解決法

の流れで電話の取り次ぎに関する情報をまとめて紹介します。

記事後半で「電話の取り次ぎをスムーズにする方法」も紹介しているので、最後までご一読ください。

なお、電話の取り次ぎで「担当者がわからない」と悩むことが多い方は、カイクラがおすすめです。電話が来たときに顧客名が担当者を画面で確認して電話対応できるため、焦らずスムーズに電話対応できます。

詳細については、以下から資料ダウンロードのうえご確認ください!

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

▼電話の取次に関して動画でチェックしたい方はこちら

まずは電話取り次ぎまでの基本的な流れを確認

電話取り次ぎの流れがつかめていないと、「次は何を言えばいいのかわからない」と不安な気持ちになり苦手意識が高まる恐れがあります。まずは、電話取り次ぎの基本的な流れを確認しておきましょう。

電話の取り次ぎの基本的な流れは、以下の通りです。

- 名乗り

- 相手を確認

- 用件を確認

- 担当者を確認

- 担当者に取り次ぎ

コールが鳴ったら、まずは名乗ります。

「3コール以内に出ることがマナー」と認識している人が多いので、電話が鳴ったらすぐに出て自分の会社、所属部署、そして名前を名乗りましょう。

「お電話ありがとうございます。〇〇商事、△△部、タナカです」

相手が会社名や名前を名乗ったら、相手を確認するために復唱して挨拶の言葉を付け加えます。

「●●会社、▲▲部のスズキ様ですね。いつもお世話になっております」

次は用件を伺います。相手からどうして電話をしたか、何をして欲しいかを言われたら必ず復唱をしましょう。

「本日はどのようなご用件でしょうか?」

「〇〇の納期を確認されたいということですね。かしこまりました」

次は担当者を確認しましょう。

「担当者におつなぎします。もし担当者の名前がおわかりでしたら、お伺いしてもよろしいでしょうか」

「〇〇部のオオタさんいらっしゃいますか?」と、相手が用件を言う前に取り次いでもらいたい人を指定してきた場合は、担当部署と担当者名を復唱します。

「〇〇部のオオタですね。少々お待ちください」

最後は担当者への取り次ぎです。電話を保留にし、内線番号を押して担当者へコールをつなぎます。このとき、担当者には以下の文言を付け加えましょう。

「オオタさん、●●会社、▲▲部のスズキ様からお電話です」

もしも先方から用件を伝えられた場合は、要約して伝えましょう。

「オオタさん、●●会社、▲▲部のスズキ様からお電話が入っております。〇〇の納期を確認したいそうです」

担当者が不在の場合は、電話の相手とつなぎ直して「席を外している」「外出している」などの理由を相手に伝えましょう。そして、わかる範囲で戻り時間などもあわせて案内すると、相手も次のアクションがとりやすく親切です。

「現在オオタは外出しておりまして、15時ごろ戻る予定です。折り返し電話いたしましょうか」

ここまで、電話の取り次ぎの流れを解説しました。しかし、実際に電話の取り次ぎが始まるといくつかの理由でストレスを感じてしまうこともあります。

ここからは、具体的なフレーズ例と解決策について悩み別に紹介します。

電話の取り次ぎ方法とよく使うフレーズを悩み別に紹介

電話の取り次ぎで、以下の悩みを抱える方もいます。

▼電話の取り次ぎにおける7つの悩みの例

- 電話口の相手の名前がわからない

- 内線で別の番号につなぐことが苦手

- 担当者の名前を聞いてもだれかわからない

- 担当者が不在だった場合の対処法がわからない

- 早口または回線の都合で上手く聞き取れない

- 伝言メモを上手く残す方法がわからない

- 取り次ぎ前に用件を話されてしまい対処に困る

特に2つ目の「内線が苦手」や4つ目の「担当者が不在の場合上手く対応できない」という悩みは、ストレスとなることも多いでしょう。

ひとつずつ悩み別の解決策やよく使うフレーズ例を紹介します。

【悩み1】電話口の相手の名前がわからない

電話口の相手の名前が聞き取れないときは、「申し訳ございません」 「恐れ入ります」などのクッション言葉を上手に使って、相手の名前を聞き出すきっかけを作ってみましょう。

「恐れ入りますが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?」

相手が急ぎの場合は無理に相手の名前を聞き出そうとせず、担当者に「お急ぎのようで、お名前を伺えませんでした。申し訳ありません。」と正直に伝えましょう。

【悩み2】取り次ぎ前に用件を話されてしまい対処に困る

用件をいきなり話された場合は、相手の話を一通り聞いて区切りができたときに、取り次ぎを案内するのがおすすめです。

もし担当者がいなかった場合は、その旨を伝えて対応しましょう。

「せっかく詳細をお伺いしたにもかかわらず、申し訳ございません」「担当者でなければ回答できないため担当者に代わります。もしよろしければ、担当者名を教えていただけますでしょうか?」「大変申し訳ございません。詳細については担当者から回答できればと思っておりますが、あいにく担当者は外出しております。〇〇時頃戻る予定ですので、戻り次第担当者からご連絡できればと思うのですが、いかがでしょうか?」

【悩み3】担当者の名前を聞いても誰かわからない

たとえば担当者の苗字が「サトウ」だったとします。サトウはよくある苗字なので、社内に何人も「サトウ」さんがいる可能性もあります。

お客様が担当者の部署やフルネームを把握していない場合は「どのようなご用件でしょうか?」と内容をヒアリングするのがおすすめです。

「〇〇の件で」など手掛かりになるワードを聞き出せれば、それがヒントとなって「〇〇を担当しているサトウさんかな?」と、推測できることもあります。

とはいえ、誰がどんな仕事をしているか把握していないと取り次ぎしづらいので、用件をヒアリングしても誰宛てかわからない場合は、一度保留にしてまわりの人に聞いてみましょう。

それでもなかなか担当者が特定できない場合は、相手の電話番号を聞き、折り返し連絡にすると慌てることなく、落ち着いて対応できます。

「担当者を確認いたしますので、ご用件を伺ってもよろしいでしょうか?」

「電話対応で担当者がわからない」というシチュエーションが頻発する場合、根本解決には情報の一元管理が必要です。

お客様に聞かなくても担当者がわかる仕組みが整っていれば、このような悩みは発生しません。

解決方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事もぜひご一読ください。

【悩み4】担当者が不在だった場合の対処法がわからない

担当者が不在の場合は、以下のケースに分けて対応方法を分けるとスムーズに進めやすいのでおすすめです。

【ケース1】担当者が別部署の場合

折り返しに必要な顧客の会社名や名前、担当者の名前や部署が聞けていれば、用件をあえて伺う必要はありません。

顧客からの問い合わせが複雑だった場合、業務に関わっていない人がヒアリングしても担当者に伝わるメモを残せない場合があるからです。

担当者がメモ内容が理解できない場合、再度顧客に確認が必要になり「さっき説明したのに」とマイナスの印象を与える恐れもあります。

「〇〇はただいま外出しております。戻りましたら改めて連絡いたしますので、お名前とご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか」

【ケース2】担当者が同じ部署の場合

担当者と業務内容が近い場合は、用件を確認・メモをしたうえで、折り返し電話することを電話口の相手に伝えましょう。

折り返し電話する際の工数削減につながりますし、担当者に感謝されることも増えるため、信頼関係の強化にもつながります。

「〇〇はただいま外出をしております。もし私でよろしければご用件を伺い担当に申し伝えますが、お伺いしてもよろしいでしょうか?」

電話対応で伝言を伝えるときには以下の5つが大切です。

- 伝言内容は箇条書きでまとめる

- 伝言があったことを必ず相手に伝える

- 伝言をメモで伝える場合には口頭でも確認する

- 受電後すぐに伝言メモにまとめて共有する

- 折り返しが不要であっても電話があった旨は伝える

詳しくは以下の記事で説明していますので、ぜひあわせてご一読ください。

【悩み5】早口または回線の都合で上手く聞き取れない

早口または回線の都合で相手の言っていることが上手く聞き取れない場合、上手く聞き取れていない旨を「相手のせいではない点」に配慮して伝えましょう。

それでも聞き取れない場合は、電話回線の問題も考えられます。一度電話を切ってからかけ直すことを、以下のように提案してみましょう。

「少々電話が遠いようです。恐れ入りますが、もう一度お聞かせいただけますか?」「大変申し訳ありません。電話の電波状況が良くないようです。もしよろしければ、電話を一度切って、私から改めてお客様にご連絡したいのですが、いかがでしょうか?」

【悩み6】内線で別の番号につなぐことが苦手

内線電話で担当者とつなぐことが苦手な理由の一つに、操作に慣れていないことがあげられます。

- 「保留」のボタンを押してから内線番号を押すのか

- 内線番号を押してから「保留」ボタンを押すのか

など機種によって操作方法はちがうので、あわてないように日頃から練習しておきましょう。

取り次ぐときは、少々お待ちいただきたいことを伝えます。

「おつなぎしますので、少々お待ちください」

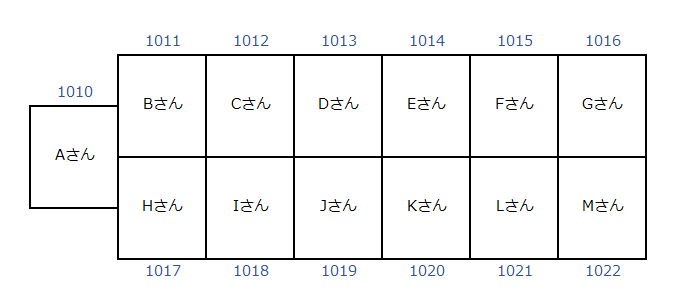

また社員が多い部署では、全員の名前と内線番号を把握するのは難しいです。内線番号がわかる座席表を、デスクのそばに用意しておくといいでしょう。

▲座席と内線番号の対応表の例

座席表はExcelやGoogleスプレッドシートなどで簡単に作れるので、もしもない場合は作っておくのがおすすめです。

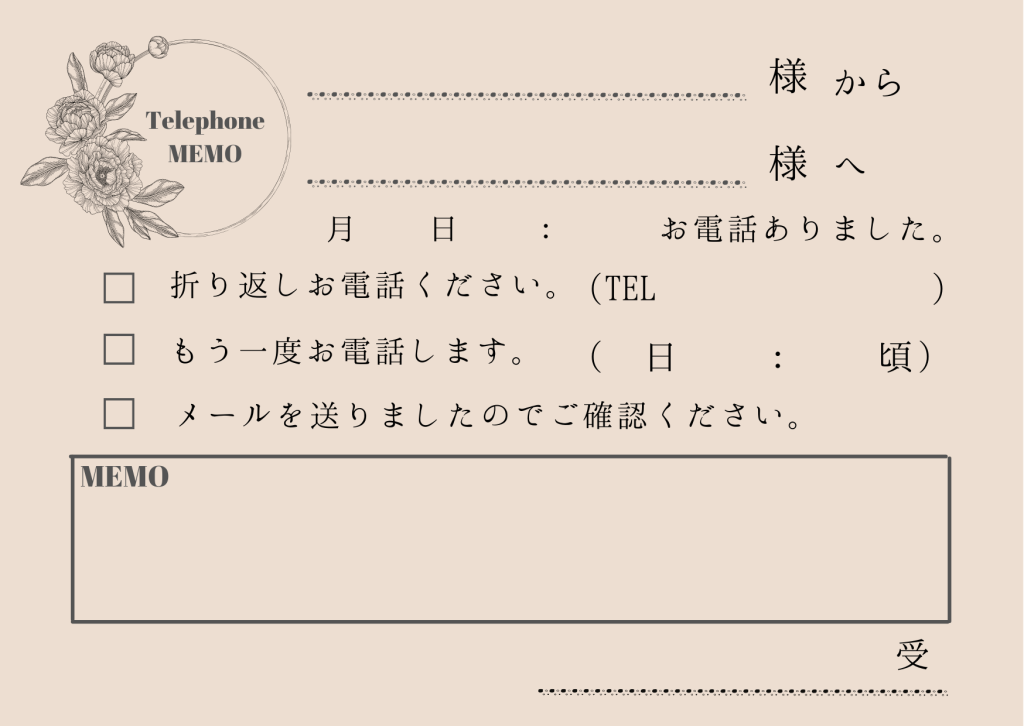

【悩み7】伝言メモを上手く残す方法がわからない

担当者が外出している場合、伝言メモを残して伝える必要があります。しかし、慣れていないと何をどこまで聞けばよいかわからず、悩むこともあるのではないでしょうか。

テンプレートがあれば、伝言メモで何を聞くべきかが明確になり、無駄なやり取りを防げます。

テンプレートに含めたい内容は、以下です。

- 誰宛なのか(伝える相手の名前)

- 電話相手(会社名と電話をかけてきた相手の名前)

- 電話がかかってきた日時

- 伝言の内容

- 折り返しの連絡先

- 対応した者の名前(自分の名前)

以下のテンプレートがあれば、用件をお伺いすることに集中できるため、聞き取りやすくもなるでしょう。

また、担当者が他部署の場合や慣れるまでは、用件を聞きすぎないのも取り次ぎで失敗しない1つの手です。

「用件をいちいち説明するのは面倒くさい」と感じる顧客はいますし、担当者も顧客名を聞けばどんな用件かわかることが多いです。

顧客が担当者名を聞けていれば、担当者が直接用件を聞いた方が話が早く、顧客の説明負担もなくスムーズに進む場合も多くあります。

もし伝言メモを残す場合は、箇条書きなどで端的に読みやすい内容にまとめましょう。

「申し訳ございません。ただいま担当は不在にしておりますので、戻りましたら改めてお電話をしてよろしいでしょうか」

「もしよろしければ伝言を承りますが、いかがでしょうか」「また〇〇時に〇〇様からお電話をいただけるということですね。承知しました。電話をいただいたことは担当が戻りましたら申し伝えます」

なお、電話対応のメモの上手な取り方については以下の記事もあわせてご一読ください。

ここまで、7つの悩み別に解決方法やフレーズ例を紹介しました。

悩み別の対策を知ることにあわせて、ここからはより電話の取り次ぎをスムーズに進める方法を紹介します。

電話の取り次ぎをスムーズにする方法4つ

電話の取り次ぎをスムーズにする方法は、以下の4つです。

- 電話対応のマナーを押さえる

- よくある取り次ぎ先はメモして整理する

- クッション言葉を使用する

- コミュニケーションプラットフォームを導入する

なかでも、コミュニケーションプラットフォームの導入はスムーズな取り次ぎに効果的です。ひとつずつ見ていきましょう。

【方法1】電話対応のマナーを押さえる

電話の取り次ぎがストレスに感じる理由のひとつは、電話を取り次ぐ際に「顧客に丁寧に伝えるには、どう言えばよいのだろう?」と悩むからではないでしょうか。

この場合は、電話対応のマナーを押さえておくことがおすすめです。

▼電話対応のマナーの例

- 電話が鳴ったら3コール以内に出る

- 会社名と自分の名前を伝える

- 相手の名前や要件を復唱してメモを取る

- 聞き取りづらい場合は、丁寧に聞き返す

- 担当者がいる場合は、保留にしてから取り次ぐ

- 保留の時間が長くなりそうな場合は、一度断りを入れる

- 自分だけで対処しきれない場合は、持ち帰りを打診する

- 担当者が不在の場合は、折り返し電話することを伝える

- 相手が電話を切ってから受話器を置く

- 電話の内容を伝言メモに残して担当者に渡す

電話対応の基本的なマナーに関しては、下記の記事にて紹介しています。例文つきで詳しく紹介しているので、ぜひご一読ください。

【方法2】よくある取り次ぎ先はメモして整理する

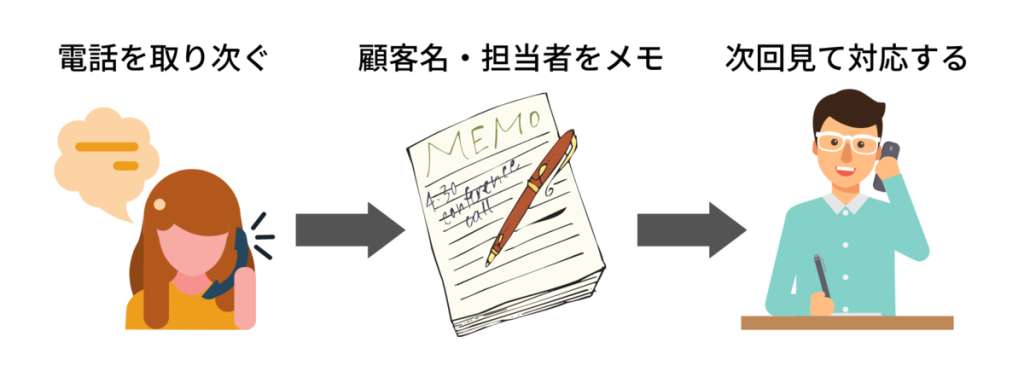

電話の取り次ぎを効率的に進める場合は、以下のように電話取り次ぎ後にメモして整理することがおすすめです。

上記のフローで毎回電話の取り次ぎを行っていれば、電話がかかってきて顧客名を聞いただけで担当者名がイメージしやすくなります。

顧客名・担当者メモが貯まってきたら、よくかかってくる担当者順に並び変えてコピーし、デスクの近くに置いておくのがおすすめです。

【方法3】クッション言葉を使用する

クッション言葉の使用も、スムーズな取り次ぎには効果的です。

取り次ぎは顧客を待たせることが多いので、言い方を間違えると顧客にマイナスな印象を与えかねません。

やわらかい雰囲気を相手に与えるクッション言葉を活用すれば、顧客に不快感を与えずに対応を進められる場合が多いので、積極的に使用しましょう。

「恐れ入りますが」

「お手数をおかけしますが」

「もし可能でしたら」【すぐの取次が難しいとき】

「大変申し訳ございませんが」

「あいにくですが」【申し出をしたいとき】

「もしよろしければ」

「ご迷惑でなければ」

「お差し支えなければ」

【方法4】取り次ぎをスムーズにするコミュニケーションプラットフォームを導入する

方法2で紹介したメモもとても便利ですが、電話が多い場合はメモから担当者を探すと時間がかかってしまいます。

慣れや経験がものをいうため、人によってはスムーズに対応できない人もいるでしょう。

ベテランや新人に関わらず電話取次ぎをスムーズに進める場合は、電話の対応履歴や商談の進捗を一元管理し共有できるコミュニケーションプラットフォームの導入がおすすめです。

ここからは、電話の取り次ぎをスムーズにするコミュニケーションツールを紹介します。

電話取り次ぎの悩みを解消するにはカイクラが有効

電話取次の悩みには、「カイクラ」の導入が効果的です。

「カイクラ」を導入すれば、電話を受けたときに電話番号に紐づいた顧客名、担当者、直近のやり取りなどが一目でわかります。

▲着信時に確認できる顧客情報画面イメージ

そのため「〇〇様、いつもありがとうございます」と会話するところから始めることができ、顧客名や担当者名を確認する手間がなくなります。

担当者名もすぐにわかるため、顧客を待たせないスムーズな取り次ぎが可能です。

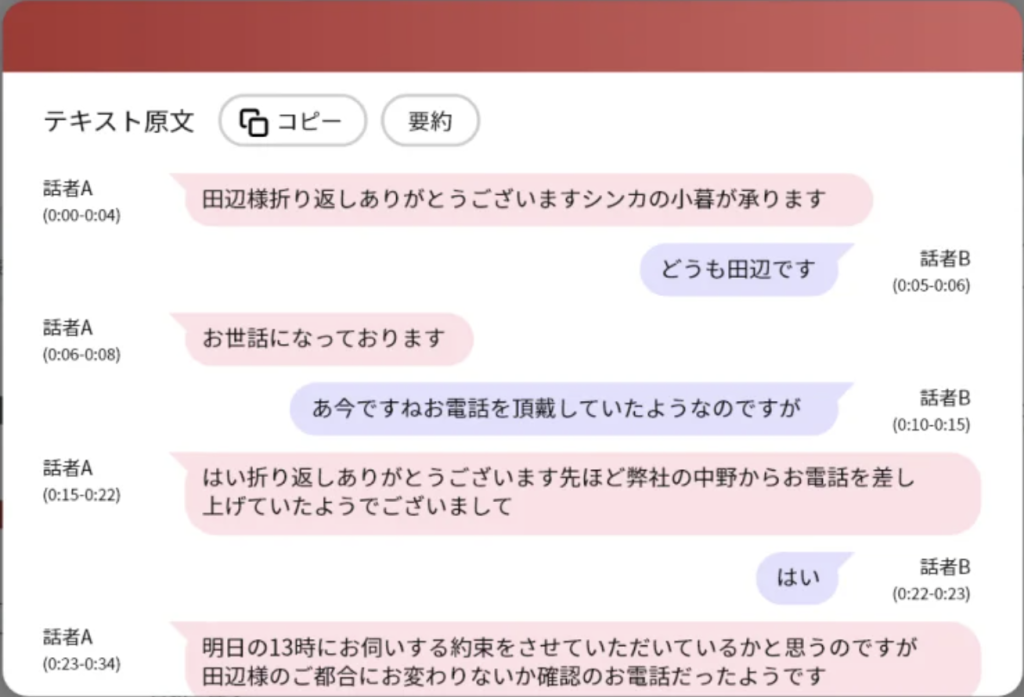

また通話録音機能もついているので「顧客が言ったことを聞き取れない」という悩みも解消されます。

通話録音のテキスト化機能もついているので、担当者への共有も簡単です。

▲テキスト化画面イメージ

電話にかかる時間が減るだけではなく、生産性の向上にもつながるのは企業にとって大きなメリットではないでしょうか。

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」について詳しく知りたい方は、以下から資料をダウンロードのうえお問い合わせください!

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:スムーズな取次で社内の生産性をあげよう

今回は、電話の取り次ぎでよくある悩みや解決法、スムーズに取り次ぐ方法などを紹介しました。

すぐに実践できる方法も多いので、まずはできることから始めてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、電話の取り次ぎはなかなか慣れないことも多いです。社内の生産性にも影響が出てしまうため、早めに手を打ちたいところです。

上記の悩みがある場合は、顧客管理システム「カイクラ」を導入してみてはいかがでしょうか。

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり