ビジネスにおいて、顧客からの理不尽な要求や悪質なクレームにどう対応すべきか、悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。2025年6月には、「労働施策総合推進法」が改正されたためカスハラ対策は事業者の義務となります。

そこで本記事では、カスハラ対策の義務化の全体像から、カスハラに対する法的措置、そして企業が具体的にとるべき対策までを、わかりやすく解説します。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

カスハラ対策をどのように進めればいいかわからない方のために、カイクラではお役立ち資料を無料で配布していますので、ぜひご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ対策の法的義務化とは?

2025年6月、労働施策総合推進法の改正により、カスハラ対策が事業者に義務付けられることになりました。これは、企業が従業員を守るための法的義務であり、同時にカスハラをおこなった顧客が法的責任を問われる可能性もあることを意味します。

この法改正は、なぜおこなわれたのでしょうか?ここでは、以下の3つに分けて解説します。

- カスハラ対策の法的義務化の目的と背景

- 対象となるカスハラの定義

- 義務化の対象となる事業者の範囲と従業員数

それぞれ詳しくみていきましょう。

カスハラ対策の法的義務化の目的と背景

法律改正の目的は、労働者が安心して働ける職場環境を整備し、カスハラによる精神的・身体的な被害を未然に防ぐための仕組みを法的に整えることです。従業員を理不尽なハラスメントから守り、安全な労働環境を確保することは、企業に課せられた責任となります。

これまで、暴言や迷惑行為などのカスハラは、それが法に触れない限り、明確な法律上の対処が難しい状態でした。しかし、従業員が働く上で受ける精神的・身体的ストレスは増え続け、離職の原因となるケースも少なくありません。

そこで、企業が従業員の就業環境を守ることを法律上の義務として明確にすることで、カスハラ対策をより一層推進していく必要があるとの認識から、今回の義務化に向けて動き始めました。

以下の記事でも、カスハラに関する法律を詳しく解説しています。

対象となるカスハラの定義

法律上のカスハラは、以下のように定義されています。

- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者がおこなう、

- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

- 労働者の就業環境を害すること。

ポイントは、「社会通念上許容される範囲を超えた言動」の部分です。単なるクレームではなく、正当な理由なく長時間にわたって罵倒したり、土下座を強要したりなど、常識から逸脱した行為がカスハラに該当します。

また、カスハラの行為者は「顧客」に限定されていません。取引先の担当者や施設の利用者など、従業員と関わるすべての利害関係者が対象となります。

この定義をさらに詳しく知りたい方は、厚生労働省が公開している以下のサイトをご確認ください。

参考:ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内

義務化の対象となる事業者の範囲と従業員数

今回の法改正による義務化は、大企業・中小企業を問わず、すべての事業者が対象です。

従業員数による線引きはないため、従業員を1人でも雇用している事業者は、例外なくカスハラ対策を講じなければなりません。たとえ小規模な事業者であっても、従業員の安全を守るための体制を整備することが求められます。

カスハラ対策の法的義務化で企業に求められること

カスハラ対策の義務化に向けて、企業は具体的にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか?厚生労働省の指針に基づき、企業に求められることは大きく分けて以下の4つです。

- 基本方針の明確化と周知・啓発

- 相談・苦情に応じる体制の整備

- 事実関係の確認と対応

- 再発防止策の実施

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.基本方針の明確化と周知・啓発

組織全体でカスハラに対応するためには、「基本方針」を明確にすることが欠かせません。基本方針とは、「カスハラを許容しない」会社の姿勢を内外に示し、従業員に周知・啓発することです。

この方針を具体的に実行する上で役立つのが、カスハラ対応マニュアルの作成です。マニュアルがあれば、従業員はカスハラに直面した際に迷うことなく対応できます。

マニュアル作成の際は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会」が作成したガイドラインを参考にすることをおすすめします。

詳しくは、こちらの記事も参考にしてください。

2.相談・苦情に応じる体制の整備

カスハラに遭ってしまった従業員が1人で抱え込まないようにするためには、相談窓口の設置が欠かせません。

相談窓口は、従業員が安心してカスハラの相談をできる場所です。カスハラによる心身の不調を防ぎ、早期にケアするためにも、相談窓口の存在は重要です。

また、相談窓口に寄せられた内容は、再発防止策を検討したり、今後の対応方針を決めたりする際の貴重な情報源にもなります。法改正でも、この相談体制の整備がとくに強く求められています。

相談窓口の設置と運営を、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

3.事実関係の確認と対応

カスハラが発生した場合、事実関係を正確に確認することが、適切な対応をおこなうための第一歩です。しかし、カスハラ行為は顧客と従業員の間で発生することなので、事実確認が難しいケースも少なくありません。

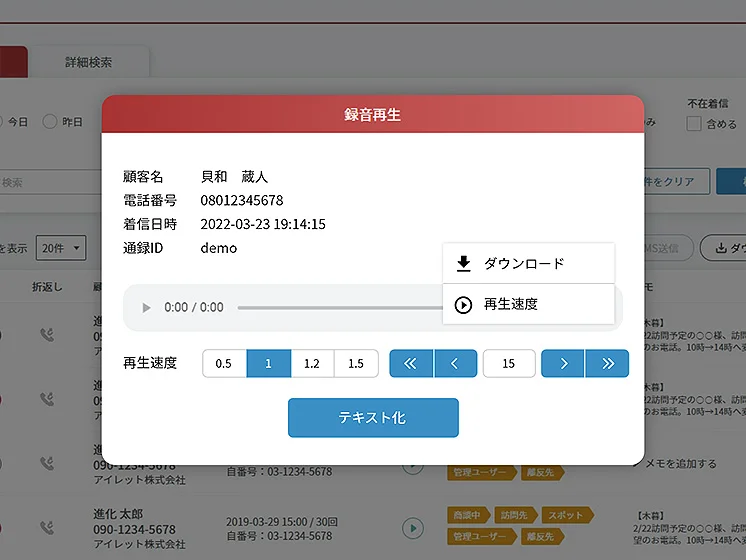

そこでおすすめなのが、録音や録画です。とくに電話でのカスハラには、通話録音機能が有効です。

証拠を残すことで、不当な要求や暴言の事実を客観的に証明できます。こうした記録は、後の法的措置や再発防止策を講じる上でも重要な証拠となります。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

4.再発防止策の実施

カスハラが発生した事例を分析し、再発を防ぐための対策を講じることも企業の義務です。具体的な再発防止策には、以下の例があります。

- 従業員への定期的な研修

- マニュアルの内容見直し

- カスハラへの対応プロセス改善

カスハラ対策の具体的な方法や成功事例は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

カスハラ対策を怠った場合の法的措置

カスハラ対策を怠った場合、企業はどのようなリスクに直面するのでしょうか?

現時点では、義務違反に対する直接的な罰則(罰金など)は規定されていません。しかし、これは「何もしなくてよい」という意味ではありません。

対策を怠れば、企業の信用を大きく損なう可能性があり、以下の法的リスクを負うことになります。

▼行政指導や勧告の対象となり、企業名が公表されるリスク

対策が不十分と判断された場合、行政指導や勧告を受け、最悪の場合、企業名が公表されてしまう可能性もあります。これは企業の社会的信用を大きく傷つけ、経営にも影響を及ぼす事態です。

▼従業員から安全配慮義務違反を理由に訴訟を起こされるリスク

企業に求められているのは、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」です。カスハラ対策を怠り、従業員が心身の不調をきたした場合、この義務違反を理由に訴訟を起こされる可能性があります。実際に裁判で企業側が敗訴し、賠償金の支払いを命じられた判例もあります。

カスハラで訴えられた事例や、企業がとるべき対策をさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

カスハラ義務化に向けた準備におすすめなのが「カイクラ」

カスハラに適切に対応するためには、事実確認が欠かせません。その際、防犯カメラの録画や電話の通話録音を残しておくことが大切です。

とくに電話でのカスハラは、第三者がその場で証言することは難しく、客観的な証拠がないと事実確認が困難になります。そのため、カスハラ対策において通話録音機能は必須です。

カスハラ対策の録音におすすめなのが、カイクラです。

カイクラには自動通話録音機能があるため、録音漏れの心配がありません。さらに、AIによる自動文字起こし機能や要約機能も備わっているため、膨大な通話記録の中から必要な情報を素早く見つけ出し、事実確認を迅速に進めることができます。

カスハラ対策の第一歩として、通話録音機能の導入も検討してみましょう。カイクラの詳細は以下よりご確認いただけます。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラ対策の義務化に向けて今から準備しよう

カスハラは、従業員個人が我慢して対応するものではなく、企業として組織的に対策を講じるべき課題です。

今後は、カスハラ対策はすべての事業者に義務付けられます。直接的な罰則はありませんが、対策を怠れば行政指導による企業名の公表や、従業員からの訴訟といった、企業の存続に関わる大きなリスクを負うことになりかねません。

本記事で解説したように、今から対策の準備を進めておくことが大切です。

「でも、何から始めればよいかわからない…」と思っている方のために、社労士監修のカスハラ対策お役立ち資料を無料で用意しています。具体的な対策の進め方を丁寧に解説していますので、ぜひお気軽にご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説