理不尽なクレームや威圧的な言動を顧客から受ける「カスハラ(カスタマーハラスメント)」は、近年深刻な社会問題として注目されています。企業がこれまで自主的に取り組んできたカスハラ対策ですが、2025年の「労働施策総合推進法」改正によって、いよいよ法律での対応が義務化されました。

カスハラに関する法律は、大きく分けて2つの視点から理解する必要があります。ひとつは企業が従業員を守るために果たすべき法的義務、もうひとつはカスハラをおこなった顧客に対して適用される法的責任です。

本記事では、企業が押さえておくべき「カスハラ対策法」の内容を中心に、現行法での対応策や、カスハラ行為者に対する具体的な法的措置、さらに今後の実務に役立つ最新動向をわかりやすく解説します。

カイクラでは、カスハラ対策に役立つ無料の資料をご用意しています。法律の施行までにカスハラ対策をしたいが、何から始めればいいかわからないという方におすすめです。社労士監修のお役立ち資料は、下記フォームより無料でダウンロードできます。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラとは?

法律の関係を知る前に、カスハラとは具体的にどのようなものなのか理解しておく必要があります。

カスハラを理解するために、以下の2つの項目に分けて解説します。

- カスハラとは?具体例を紹介

- クレームとカスハラとの違い

それぞれ詳しくみていきましょう。

カスハラとは?具体例を紹介

カスハラとは、顧客が従業員に対して、理不尽な要求や暴言、脅迫、セクハラなど、業務を妨害するような迷惑行為をおこなうことです。

厚生労働省は、カスハラを以下のように定義しています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求に内容の妥当性に照らして、当該要求を実施するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、ろうどうしゃの就業環境が害されるもの

具体的には、以下の場合がカスハラに該当します。

- 長時間の拘束

- 応酬、脅迫、人格否定

- 誹謗中傷

カスハラは放置しておくと従業員の離職や、事実ではない悪評の拡散につながる可能性もあります。

以下の記事では、カスハラを放置するリスクを詳しく解説しています。

クレームとカスハラの違い

正当なクレームは、サービスや商品に対して、合理的な理由をもとに改善や補償を求める行為です。一方、カスハラは、要求の内容が過剰であったり不合理であったり、不適切な行動や言動が含まれる場合があります。

クレームかカスハラか判断するには、合理性があるかどうかが鍵になります。

以下の記事では、カスハラとクレームの違いを詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

いよいよ法律で義務化へ!カスハラ対策の新法とは?

2025年、労働施策総合推進法の改正により、企業におけるカスハラ対策が法律上の義務として位置づけられることになりました。では、なぜ今このような法改正が必要とされたのでしょうか?

ここでは、以下の2つの項目に分けて新法を解説します。

- 改正の背景と目的

- 対象となるハラスメントの定義

それぞれ詳しくみていきましょう。

改正の背景と目的

カスハラは大きな社会問題となっており、一企業だけで対応しきれない状況です。

これまで、カスハラ行為のなかでも「暴行」「傷害」「脅迫」「強要」「名誉毀損」「侮辱」「業務妨害」「不退去」などは、刑法や軽犯罪法によって処罰の対象となっていました。しかし、法に触れない程度の悪質な言動や迷惑行為に関しては、明確な法律上の対処が難しい状態です。

企業はそれぞれの判断で対策に取り組んでいたものの、法的な後ろ盾がなく、従業員を十分に守りきれないケースも少なくありません。また、国の法律で明文化されていなかったことから、一部の自治体が独自にカスハラ防止条例の制定を検討する動きも出てきていました。

このような背景から、企業の責任として従業員の就業環境を守ることが、法律上の義務として求められるべきであると議論が進み、ついに法改正が実現しました。

改正の目的は明確です。それは、労働者が安心して働ける職場環境を整備し、カスハラによる精神的・身体的な被害を未然に防ぐための仕組みを法的に整えることです。

参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び 職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

対象となるハラスメントの定義

今回の法改正では、カスハラの対象範囲と定義も新たに明文化されました。カスハラの対象となる行為は、以下の3つの要素を満たす行為だと定義されています。

-

- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

- 労働者の就業環境を害すること。

この定義において重要なのは、「顧客に限らない」点です。取引先や施設利用者など、従業員と関わるすべての利害関係者が対象です。また、「社会通念上許容される範囲を超えた言動」などの表現により、暴力や暴言に限らず、不適切な態度や過剰な要求などもカスハラとして認定される可能性があります。

これにより、企業は今後、より幅広い範囲でのカスハラ行為に対して、明確なルールと対応方針を定め、従業員を守る体制を整えることが求められます。

カスハラ対策法で義務化される!企業に求められる対応

カスハラ対策が法律で義務化されることで、企業は具体的な対応を迫られるようになりました。今回の法改正では、カスハラを防止するための措置が「雇用管理上の義務」として明記され、企業には従業員を守るための明確な取り組みが求められます。

企業が取るべき対応として、まず重要なのが就業規則への明記です。カスハラに関する定義や方針、対処方法を規則に落とし込み、組織としての姿勢を明文化することが、社内外に対するメッセージとなります。

次に、相談窓口の設置や教育体制の整備も欠かせません。従業員が安心して相談できる環境をつくることで、被害の早期発見と対応が可能になります。また、研修などを通じて、現場の従業員にカスハラへの正しい対応方法を理解してもらうことも重要です。

これらの取り組みは、厚生労働省が公表する指針に基づいた対応として法令順守の基準となっていきます。単なる形式的な施策ではなく、実態に即した実効性のある体制づくりが必要です。

また、今回の法改正によって、企業側だけではなく顧客や取引先など「外部の関係者側」にもモラルが求められる時代へと進みつつあります。これまで曖昧だった「顧客の立場」と「従業員の人権」のバランスを見直す大きな転換点です。

企業が今すぐ取り組めるカスハラ対策は、以下の記事でも詳しく解説しています。

カスハラ対策法施行はいつから?段階的スケジュールと準備ポイント

法改正によって義務化されるカスハラ対策ですが、実際の施行は少し先になります。新しい法律は「公布から1年6か月以内に施行」とされており、現時点では2025年秋から2026年初頭が目安です。これにより、企業にとってはある程度の準備期間が設けられています。

とはいえ、ギリギリになって慌てるのではなく、今のうちから段階的に準備を進めておくことがリスクを回避するうえで大切です。とくに見直しが必要なポイントは以下のとおりです。

- カスハラ対策の方針や対応ルールを盛り込んだ就業規則の整備

- 現場スタッフや管理職向けの研修体制の構築

- 相談窓口や報告ルートなど、従業員が安心して声を上げられる環境の整備

- 通話録音や発信者表示など、記録・証拠の保全につながるシステムの導入

また、厚労省による詳細な指針の公表を待たずとも、自主的に社内整備を進めておくことが今後の信頼構築にもつながります。とくに、現場の負担軽減やトラブル時の対応力向上を目指す企業にとっては、証拠保全と従業員保護を両立できる「カイクラ」などのコミュニケーションツールの活用も有効です。

たとえば、カイクラでは自動録音機能があるので、録音忘れの恐れがなく、客観的な事実を確実に残せます。証拠保全と従業員保護ができるツールをお探しの方は、以下よりカイクラの詳細をご確認ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

カスハラ対策法以外に企業が把握するべき法律4つ

このカスハラには企業が把握しておくべき4つの法律があります。

- 労働契約法5条:従業員への安全配慮義務

- 労働施策総合推進法30条の2第1項:パワハラの防止

- 令和2年厚生労働省告示第5号:企業が取り組むべき指針

- 旅館業法

それぞれどのような法律なのかや、企業に求められていることを詳しく紹介します。

1.労働契約法5条:従業員への安全配慮義務

企業には、従業員の安全を確保する義務があります。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

カスハラをおこなう顧客が居た場合には、企業は従業員の安全を守るために適切な対応が必要です。

たとえば、コールセンターで働く従業員が、繰り返し同じ顧客から理不尽なクレームを受け精神的に大きな負担を感じていたとします。この場合、企業は顧客の対応をほかのスタッフに代えるなどの対応が必要です。

仮に企業がカスハラに対する対応を怠り、従業員が精神的なストレスや健康問題を抱えた場合、従業員から損害賠償請求される恐れもあります。

法律では、カスハラが発生した際には、企業が迅速かつ適切に対応し、従業員を守ることが求められています。

2.労働施策総合推進法30条の2第1項:パワハラの防止

企業は従業員に対するパワーハラスメントを防止しなければいけません。

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

上記法律はパワーハラスメントに関するものですが、パワハラ防止対策のなかにはカスハラも含まれています。

同法律においては、従業員の保護を企業に義務付ける内容を盛り込むことも検討されています。具体的には、対応マニュアルの策定や従業員から相談を受ける体制の整備などです。

2025年、労働施策総合推進法の改正により、企業におけるカスハラ対策が法律上の義務として位置づけられることになりました。

3.令和2年厚生労働省告示第5号:企業が取り組むべき指針

労働施策総合推進法の改正によりパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが雇用主の義務となりました。

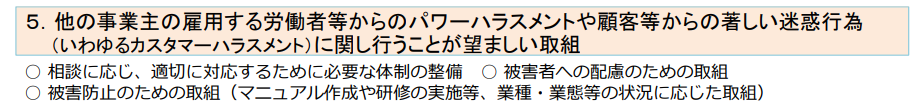

これを踏まえて、厚生労働省はカスハラにより労働者の就業環境が害されることのないように、会社がおこなうことが望ましい取組の指針を示しています。

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 被害者への配慮のための取組

- 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組

参考:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)

具体的には、従業員への教育や適切な相談窓口の設置が推奨されています。加えて、カスハラに対するマニュアルの作成や研修の実施も必要です。

4.旅館業法

旅館業法では、特定の状況においてカスハラをおこなう顧客の宿泊を拒否する権利が認められています。

第5条1項3号

宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。

参考:旅館業法 | e-Gov 法令検索

該当するカスハラの行為として代表的な例が以下の2つです。

- 顧客がほかの宿泊客に迷惑をかける大声でのクレームを繰り返す

- 宿泊施設のスタッフに対して過度なサービスを要求し、ほかの客への対応ができなくなってしまう

このような顧客に対して、宿泊施設側は宿泊を拒否することが法律で認められています。

これは宿泊施設で、ほかの顧客やスタッフの安全を守るための大切な措置で、カスハラを防ぐためにも有効な手段です。

このほか、2025年時点で東京都や北海道など複数の自治体でカスハラに関する条例が施行されています。各自治体の条例は下記の記事で詳しく紹介しています。

現行の法律でのカスハラ行為者に対する法的措置

ここからは、カスハラ行為者に対して適用される法律を紹介します。

カスハラ行為者への法的措置は、具体的な行為に応じて適用される法律が変わります。

そこで具体的な行為に分けて法律をみていきましょう。

- 暴力をふるう

- 暴言を吐く

- 脅迫する

- 業務妨害する

- ほかの客に迷惑をかける

それぞれ解説します。

暴力をふるう

カスハラのなかでも、顧客が従業員に対して暴力をふるうケースは深刻です。暴力があった場合には、以下の刑法により相手が処罰される可能性があります。

| 傷害罪(刑法204条) | 顧客が従業員に傷害を与えた場合、傷害罪が適用される 例:顧客が従業員を殴打して怪我を負わせた |

|---|---|

| 暴行罪(刑法208条) | 従業員に対して暴力をふるったが怪我に至らなかった場合でも、暴行罪が適用される可能性がある 例:顧客が怒りに任せて従業員を押した |

従業員の安全を守るために、企業はこのような行為を見逃さず、法的手段を講じることが求められます。

暴言を吐く

顧客が従業員に対して暴言を吐くこともカスハラです。これらの行為は、名誉を傷つけるものであり、以下の法律が適用されます。

| 名誉棄損罪(刑法230条1項) | 顧客が公然と従業員の名誉を傷つける発言をした 例:他の顧客や同僚の前で「無能だ」などの誹謗中傷をおこなった |

|---|---|

| 脅迫罪(刑法222条) | 相手に恐怖を与えることを目的とした言動をおこなった 例:顧客が従業員に対して「お前を辞めさせるぞ」などと脅迫した |

このような暴言によるハラスメント行為は、従業員の精神的な健康を害する恐れもあるため、企業は徹底した対応が必要です。

脅迫する

顧客が従業員に対して恐怖を与える言動をおこなった場合もカスハラに該当します。以下の法律が適用される可能性があります。

| 脅迫罪(刑法222条) | 相手に恐怖を与えることを目的とした言動をおこなった 例:顧客が従業員に対して「お前を辞めさせるぞ」などと脅迫した |

|---|---|

| 強要罪(刑法223条) | 顧客が従業員に無理やり何かをさせようとした 例:顧客が従業員に「この要求を飲まないと大変なことになるぞ」と言って不当な要求を強制した |

脅迫行為は、従業員に対して見えない圧力をかけ、精神的な負担が増加する恐れがあります。従業員が安心して業務に取り組むためにも、企業の毅然とした対応が必要です。

業務妨害する

顧客が従業員の業務を妨害する行為もカスハラです。以下の法律が適用される可能性があります。

| 威力業務妨害罪(刑法234条) | 顧客が暴力や脅迫を用いて、従業員の業務を妨害した 例:店舗やオフィスに不必要に長時間居座る |

|---|

従業員の対応が不当に妨げられることで、企業全体の運営に支障をきたす場合もあります。このような状況を防ぐためにも、企業は顧客の不当な要求や行為に対して厳しい対応が必要です。

他の客に迷惑をかける

カスハラが他の顧客にも影響を及ぼす場合、軽犯罪法が適用されることがあります。

| 軽犯罪法違反(軽犯罪法1条5号) | 顧客が他の客に対して迷惑行為をおこなった 例:レストランで他の客に迷惑がかかるような騒音を出す |

|---|

迷惑行為は、他の顧客の快適な時間を妨げます。企業は行為に対して毅然とした対応をとらなければ、他の顧客の満足度を下げ、今後利用してもらえなくなる可能性があります。

カスハラへの対応は、自社の従業員を守るためだけではなく、顧客が離れてしまうことを防ぐためにも重要です。

これらの法的措置を検討する上で不可欠なのが客観的な証拠です。カスハラがあったことを証明できなければ、いくら法律に背いた行為であっても、カスハラと認めてもらえない可能性もあります。

とくに電話での暴言などは証拠が残りにくく、対応が後手に回りがちです。

そこで、こうした課題を解決し、法改正に対応するために役立つツールとしてカイクラを紹介します。

カスハラの法律に対応するなら「カイクラ」がおすすめ

カスハラが発生した場合、企業はまず従業員を守ることが最優先です。とくに電話対応でのカスハラは、周囲が内容を把握しづらいため、「言った言わない」のトラブルに発展しやすい特性があります。

そこで、企業が問題に対処するために役立つ「カイクラ」を紹介します。おすすめする理由は、以下のとおりです。

- 通話内容が自動録音されるから証拠としても活用できる

- 通話内容が録音されていることをアナウンスすれば抑止力になる

- 電話に出る前に誰からの電話かわかるので従業員の負担を減らせる

それぞれ詳しく解説します。

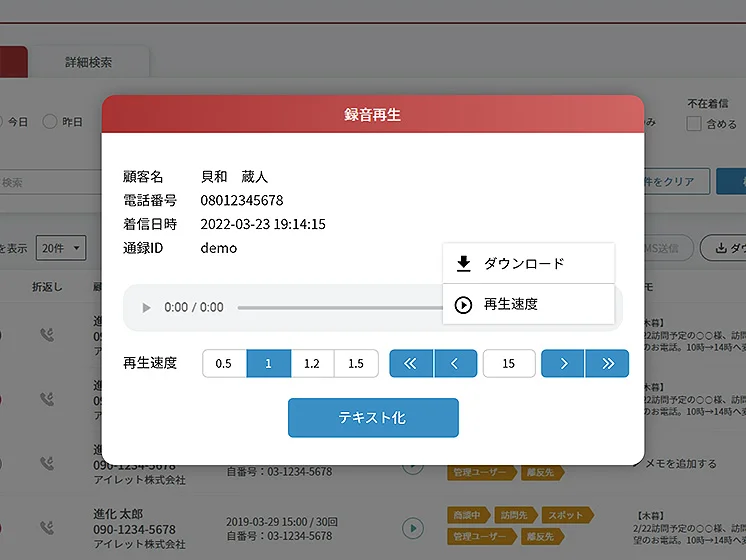

1.通話内容が自動録音されるから証拠としても活用できる

カスハラが発生した際、通話内容が自動で録音されていれば、後から複数人で内容を確認し、事実関係を正確に把握することが可能です。

録音された内容は、警察や弁護士に相談する際にも証拠として活用できるため、法的な対応を強化するうえで非常に有効です。

▲カイクラの録音再生画面のイメージ

これにより、従業員がカスハラにさらされた場合でも、企業は迅速かつ適切に対応できます。

2.通話内容が録音されていることをアナウンスすれば抑止力になる

カスハラを未然に防ぐためには、予防策が大切です。

カイクラでは、通話開始時に録音されていることをアナウンスする機能があります。これにより、顧客は通話内容が記録されていることを意識し、ハラスメント行為を控える可能性が高くなります。

実際にハラスメントが発生する前に、その抑止効果を発揮できるため、従業員を守る予防策として効果的です。

3.電話に出る前に誰からの電話かわかるので従業員の負担を減らせる

▲顧客情報画面のイメージ

カスハラには、特定の従業員がターゲットにされるケースもあります。たとえば、リピート型やセクシャルハラスメント型のハラスメントです。

カイクラを導入することで、受電時に誰からの電話かを確認できるため、ターゲットとされている従業員以外が電話に出られます。従業員のストレスを減らし、安心できる労働環境をつくることが可能です。

また、下記画像のように顧客の属性が一目でわかるようタグ付けできるため、過去にハラスメントがあった顧客かどうかを受電時に把握できます。

▲顧客タグ付けのイメージ

カスハラから従業員を守りたいとお考えの方は、以下より詳細をご確認ください。

\利用社数3,000社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスハラ対策法に対応して従業員を守ろう

カスハラは、今や企業にとって避けては通れない深刻な課題です。2025年に成立したカスハラ対策法(労働施策総合推進法の改正)も、従業員の就業環境を守るための制度的な後押しとして制定されたものです。

この法律のポイントは、カスハラの予防・対策が「企業の法的義務」となったことにあります。就業規則の見直しや相談体制の整備、社内教育の実施など、企業として整えるべき対応は多岐にわたります。従業員が安心して働ける環境を整えることは、企業にとっての信頼構築にも直結する重要な取り組みです。

法律の施行は2025年秋〜2026年初めが見込まれており、今のうちから段階的に準備を進めるようにしましょう。とくに、現場でのトラブル対応に備え、通話内容の記録や顧客対応履歴の可視化というツールの導入は、企業全体のリスク対策としても有効です。

カイクラでは、カスハラのリスクを低減し、従業員を守るためのお役立ち資料をご用意しています。制度対応の準備に、ぜひお役立てください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説