理不尽な要求や威圧的な言動を顧客から受ける「カスハラ(カスタマーハラスメント)」は、現場の従業員だけではなく企業経営にも影響する深刻な社会問題として注目されています。

とくに、2025年6月の労働施策総合推進法の改正により、カスハラ対策が事業者に義務付けられることになったため、対応は待ったなしの状況です。

しかし、多くの企業では「どこまでが正当なクレームで、どこからがカスハラなのか」線引きに悩み、現場と経営層の間には意識のギャップが生じているのが現状です。

本記事では、「カスハラ対応方針」をこれから策定・強化したいとお考えの担当者に向けて、企業に求められる具体的なカスハラ対策の義務化内容と「正当なクレーム」と「カスハラ」を区別するポイントを解説します。また、業界別の具体的な対応方針の事例も紹介しますので、ぜひ自社の方針策定にお役立てください。

カスタマーサクセス領域における業務改善のプロフェッショナル。株式会社シンカのマネージャーとして、3000社以上の「カイクラ」導入企業を支援するチームを統括。担当業務の多様化・複雑化に伴う「タスクの抜け漏れ」や「業務の属人化」といった、多くの企業が抱える課題に対し、ITツールを活用した業務プロセスの抜本的な再構築を主導。現場の課題解決から事業成長までを幅広く支援する、電話コミュニケーションDXのプロ。

カスハラ対策をどのように取り組んでいいかわからない方に向けて、すぐに活用できるお役立ち資料を無料で配布しています。ぜひお気軽にダウンロードしてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ対応方針とは?盛り込むべき必須項目

カスハラから従業員と企業を守るために策定する指針が、「カスハラ対応方針」です。これは、単なる社内ルールではなく、従業員の安全確保と健全な職場環境の維持を目的としています。

では、このカスハラ対応方針には具体的にどのような項目を盛り込むべきでしょうか。一般的に、以下の5つの項目を明確に記載することが推奨されています。

| 方針に盛り込む項目 | 詳細 |

| 目的 | 従業員の安全確保、健全な職場環境の維持など、方針を策定する理由 |

| カスハラの定義 | 厚生労働省の定義を引用しつつ、自社に合わせた具体的な行為の例 |

| 対象となる行為の具体例 | 暴言、威嚇、長時間の拘束、性的な言動など、会社が許容しない行為 |

| カスハラ発生時の対応手順 | 誰が、いつ、どのように介入し、最終的にどう対処するか |

| カスハラ発生時の社内でのケア | 被害に遭った従業員へのメンタルヘルスサポートや、相談窓口の設置 |

これらの基本方針を定めることで、従業員は「会社が守ってくれる」安心感を持って業務に集中できます。具体的な企業の事例は、記事後半の「【業界別】カスハラ対応方針の具体的な事例」で詳しく紹介します。

なぜ今、カスハラ対応方針の策定が企業に求められるのか?

カスハラ対応方針の策定が企業に求められる理由は、大きく分けて2つあります。

- 労働施策総合推進法の改正に対応するため

- カスハラに対する姿勢を社内外へ明示するため

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.労働施策総合推進法の改正に対応するため

法改正により、カスハラ対策は企業の「努力義務」から「義務」へと変わろうとしています。

これまでは、法に触れない程度の悪質な言動や迷惑行為は、明確な法律上の対処が難しい状態でした。そこで、労働者が安心して働ける職場環境を整備し、カスハラによる心身の被害を未然に防ぐ仕組みを法的に整えることを目的として改正がおこなわれました。

つまり、企業の責任として従業員の就業環境を守ることが、法律上の義務として求められるべきだという考えが背景にあります。

2025年6月の労働施策総合推進法の改正により、カスハラ対策が事業者に義務化される見込みです。この義務化に対応せず放置した場合、現時点では直接的な罰則規定はないとされています。

しかし、対策を怠ったことで従業員が心身の不調をきたした場合、「安全配慮義務違反」として従業員に訴えられるリスクや、厚生労働省から社名が公表されるリスクが考えられます。

義務化に向けて、企業は具体的な対応をしなければいけません。カスハラに関する新法の内容や、企業が守るべき義務・対応策は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

2.カスハラに対する姿勢を社内外へ明示するため

カスハラ対応では、経営層の「守っているつもり」と、現場の「守られている実感」のギャップを埋める必要もあります。

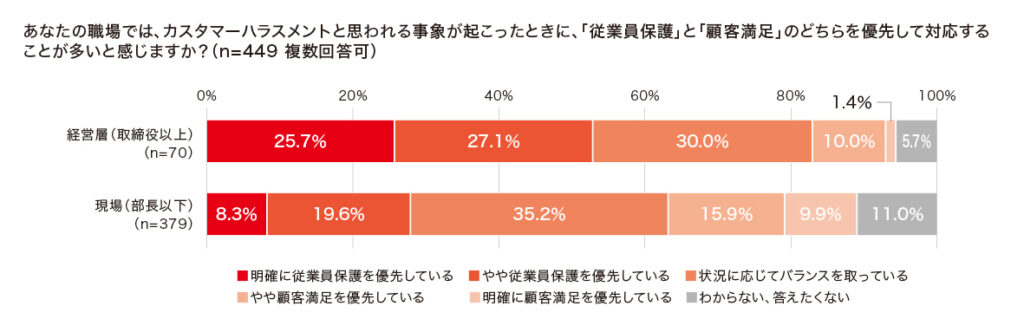

弊社の調査によると、経営層が考える「従業員保護」の意識と、現場の従業員が感じる「従業員保護(守られている実感)」との間に20%以上の乖離がありました。経営層が従業員を守っている”つもり”でも、その意識や施策が現場に十分に伝わっていなかったり、機能していなかったりする可能性があることを示しています。

そこで、まずはカスハラへの対応方針を策定・公表し、「会社はカスハラから従業員を守る」明確な意思を伝えることが必要です。社内に対しては、従業員に安心感を与え、毅然とした対応を促します。社外に対しては「この企業は従業員を守る」と公表することで、カスハラへの抑止力につながります。

このように、法律の義務化と、経営層と現場の意識のギャップを埋めるためにも、カスハラ対応方針の策定は必要な状況です。

しかし、多くの企業が直面するのが「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きです。次の章では、この線引きの課題と、具体的な対応のギャップを深掘りします。

参考:「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きに約4割の企業が課題!現場を置き去りにした「従業員保護」-経営層と現場に深まる溝|株式会社シンカ

カスハラ対策が進みにくい課題2つ

カスハラ対策の重要性が高まる一方で、多くの企業で対策の導入がスムーズに進まない現実があります。その背景には、主に以下の2つの課題が存在しています。

- 「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きの曖昧さ

- 経営層の意識と現場の実態に生じる「保護のギャップ」

とくに1つ目のクレームとカスハラの線引きは、多くの担当者が悩む課題ではないでしょうか?詳しくみていきましょう。

1.「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きの曖昧さ

クレームとカスハラの基準が明確でないと、現場の従業員が判断に迷ってしまいます。企業がカスハラ対策を講じても、現場がカスハラなのかクレームなのか判断できないと、適切に対応できません。

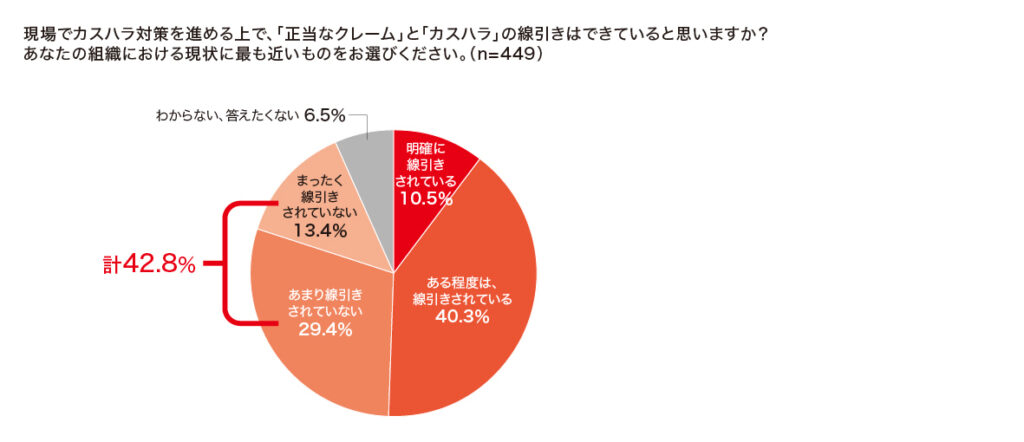

株式会社シンカの調査では、「正当なクレーム」と「カスハラ」の線引きができているか聞いたところ、「あまり線引きされていない(29.4%)」または「全く線引きされていない(13.4%)」と感じている組織が合計で42.8%にのぼることが判明しています。

線引きが曖昧なために、多くの企業が明確な判断基準を持てず、結果として対応が個人の判断に任されてしまうことも少なくありません。明確な対応方針がないことで、「これはカスハラなのか?我慢すべきなのか?」と従業員が一人で悩み、精神的に追い詰められてしまう可能性もあります。

このような曖昧さを解消し、現場の従業員を守るためには、企業が主体となってカスハラの明確な定義と対応基準を設けることが必要です。

カスハラとクレームとの違いをより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

2.経営層の意識と現場の実態に生じる「保護のギャップ」

従業員を「守る」意識はあっても、現場が本当に必要としている「具体的な実務的支援」が不足している状態です。

企業の経営層は、企業の信頼性維持や、潜在的な法的リスク回避などの全体的なリスクマネジメントの視点からカスハラ対策を考えています。

一方、実際の現場では、従業員がカスハラを直接的に受け、日々その対応に追われています。彼らが本当に求めているのは、理不尽な要求から自分たちを守ってくれる具体的な対応マニュアルや方針、そしていつでも相談できる体制などの実務的な支援です。

経営層は「方針を作っているから大丈夫」と思っていても、その方針が現場のニーズに合っていなかったり、浸透していなかったりすることで、意識と実態のギャップが生まれてしまいます。

この保護のギャップを埋めるには、机上の空論ではなく、現場目線で考えられた実効性のある対応方針を策定し、それを企業全体で共有することが大切です。

では、これらの課題を乗り越え、従業員を守るために、他社は実際にどのようなカスハラ対応方針を策定し、公表しているのでしょうか。次の章では、さまざまな業界の具体的な事例をみていきましょう。

【業界別】カスハラ対応方針の具体的な事例

ここでは、さまざまな業界の企業が実際に公表しているカスハラ対応方針の具体的な事例を紹介します。

- 自動車業界(いすゞ自動車)

- 不動産業界(三井不動産グループ)

- 小売業界(髙島屋グループ)

- 交通業界(JR 東日本グループ)

- 金融業界(全国銀行協会)

- IT業界(キヤノンMJグループ)

それぞれの業界特有の事情や、対応策のポイントを参考に、自社の指針策定にお役立てください。

自動車業界(いすゞ自動車)|「毅然とした対応」で従業員と高品質なサービスを守る

いすゞ自動車グループは、従業員が安心して働ける職場環境の整備を企業の重要な責務と位置づけています。従業員の心身や尊厳を傷つける要求や言動に対し毅然とした態度で対応することが、高品質な製品・サービスの安定的な提供につながると判断しているからです。

そこで、基本方針として毅然とした対応で従業員と高品質なサービスを守ることを掲げています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 暴言、暴力、脅迫、威嚇

- ストーカー行為、プライバシーの侵害、セクハラ行為

- 侮辱、中傷、人格を否定する発言

- 社会通念上過剰なサービス要求

- 同じ要求などの繰り返しによる時間的・場所的拘束

▼具体的な対応策

- カスハラ行為が確認された場合、やむを得ず顧客との取引や顧客対応を断ることがある

- 悪質な場合は、警察・弁護士などの外部専門家と連携し、適切に対処すると明記

継続的な取引関係になりやすい自動車業界において、「過剰なサービス要求」の拒否や「取引の停止」を明記することで、従業員を守る強い姿勢を示していることがわかります。

参考:カスタマーハラスメントに関する基本方針 | いすゞ自動車

不動産業界(三井不動産グループ)|「組織的な対応」と「施策の実施」を明確に提示

三井不動産グループは、従業員の心身の健康と安全・安心な就業環境の確保が不可欠であるとしています。カスハラに該当する行為に対しては、毅然とした姿勢で臨むとともに、警察・弁護士などへの相談を含め、組織的に対応することを基本方針としています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 暴力・暴言、その他ハラスメント行為

- 過剰または不合理な要求、商品・サービスとは関係がない要求

- 従業員個人への要求・攻撃

- 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束

- SNSやインターネット上での誹謗中傷

▼具体的な取り組み

- カスハラに関する基本知識の周知・研修の実施

- 対応方法・手順の策定

- 発生時の相談・報告体制の整備

- 外部専門家(弁護士など)との連携

不動産業界の事例からは、クレーム対応が長期化しがちな特性を踏まえ、従業員個人への攻撃の禁止や、具体的な「研修・報告体制の整備」などの組織的な予防と支援に重点が置かれています。

小売業界(髙島屋グループ)|「来店拒否」も含めた明確な対応で従業員を守る

髙島屋グループは、顧客からの意見には真摯に対応しつつも、従業員の安全を守るため、カスハラに対しては毅然と対応する方針を明確にしています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 暴力、不当・過剰な要求

- 長時間の拘束、従業員への誹謗中傷

- 土下座の要求

- SNSへの個人情報投稿

▼具体的な対応策

- カスハラと判断した場合、接客対応を打ち切り、場合によっては今後の来店を断ると明記

- 悪質と判断した際には、警察や外部の専門家(弁護士など)と連携し、適切に対処する

不特定多数の来店客と接する小売業界では、「土下座の要求」や「SNSへの投稿」などの尊厳にかかわる行為を具体例として示し、「来店拒否」の形で明確な線引きをおこなっている点がポイントです。

参考:「カスタマーハラスメントに対する基本方針」|髙島屋グループ

交通業界(JR 東日本グループ)|人権を害する行為には「対応しない」ことを明文化

JR東日本グループは、顧客の意見には真摯に対応しつつも、従業員の人権を著しく害するカスハラには毅然と行動し、組織的に対応するとしています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 長時間の拘束、暴言、誹謗中傷

- SNSへの無断録音・録画データの掲載

▼具体的な対応策

- 問題のある言動が継続する場合は、対応しないと明記

- 悪質な言動や犯罪行為に対しては、警察などのしかるべき機関に相談し、厳正に対処する

公共交通機関の特性上、多くの人に利用される環境にあるため、「無断録音・録画データのSNS掲載」のように、広範囲に影響を及ぼす行為を具体的に示し、「対応の打ち切り」を宣言することで、線引きを明確にしているのが特徴です。

参考:カスタマーハラスメントに対する方針|JR東日本グループ

金融業界(全国銀行協会)|業界全体で「安全な職場確保」と「法的措置」を視野に入れる

全国銀行協会は、業界全体としてカスハラへの対応基本方針を定めています。顧客からの正当な意見には真摯に対応しつつも、従業員にとって安全な職場を確保するため、カスハラには毅然とした対応を取ることを明確にしています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 身体的・精神的な攻撃(暴言、暴行)

- 土下座の要求、執拗な言動

- 許可のない撮影、SNSでの誹謗中傷

▼具体的な対応策

- カスハラに該当する行為に対しては、対応の打ち切り、警察や弁護士への相談、法的措置を含めて厳正に対処する

- 従業員のための相談体制の整備や教育・研修を実施することも定めている

信用が重要となる金融業界では、個別の企業だけではなく業界全体で統一の方針を示すことで信頼性を確保し、「法的措置を含めた厳正な対処」を明記することで、悪質なカスハラに対する強い抑止力としています。

参考:カスタマーハラスメントへの対応に係る基本方針 | 全国銀行協会

IT業界(キヤノンMJグループ)|企業理念のもと「安全な職場環境の確保」と「教育」を重視

キヤノンMJグループは、企業理念「共生」のもと、従業員の尊厳を傷つけることのない安全な職場環境を確保するため、カスハラには毅然と対応する方針を掲げています。

▼対象となる主な行為(具体例)

- 電話などでの継続的・執拗な謝罪の要求

- 長時間の居座り

- 暴力や暴言、性的言動、差別的言動

- 長時間の拘束、居座り等の拘束的な行動

- 土下座や金銭などの過剰な要求

- SNSでの従業員の個人情報の公開や誹謗中傷

▼具体的な取り組み

- 厚生労働省の企業マニュアルを参考にカスハラを定義し、対応窓口への度重なる電話、長時間の拘束、恫喝、土下座要求など、具体的な行為の例を公表

- さらに、従業員に正しいカスハラの理解をしてもらうために教育をおこなっている

IT業界では、コールセンターなどでの対応が多いため、「度重なる電話」や「長時間の拘束」などの電話対応特有のカスハラ行為を具体例として挙げ、事前の「従業員教育」を通じて予防に注力しているのがわかります。

参考:カスタマーハラスメントに対する対応方針|キヤノンMJグループ

事例から学ぶカスハラ対応方針の4つのポイント

業界別事例から、カスハラ対応方針を実効性のあるものにするためには、いくつかの共通した要素があることがわかりました。

ここでは、従業員を守り、企業の信頼性を保つために、カスハラ対応方針に必ず盛り込み、実践すべき以下の4つのポイントを解説します。

- 基本方針の明確化と社内周知

- 具体的な対応マニュアルの策定と専門部署の設置

- 従業員を守るための相談窓口と支援体制

- 毅然とした対応と録音・録画機器の導入

それぞれ詳しく解説します。

1.基本方針の明確化と社内周知

従業員が迷わないように、企業としての「スタンス」を全員に共有しましょう。

なぜなら、カスハラ対策の第一歩は、企業として「何がカスハラで、どう対応するのか」スタンスを明確にすることだからです。これにより、従業員は安心して対応にあたることができ、「守られている」実感が得られます。

▼具体的な施策

- カスハラの定義や企業としての毅然とした対応スタンスを文書化する

- 策定した方針を、正社員だけではなく、契約社員、アルバイトなど従業員全員に周知する

- 社内研修などで定期的に共有し、「守る姿勢」を経営層が発信し続ける

基本方針が明確になると、現場の従業員が「正当なクレーム」と「カスハラ」を区別しやすくなり、個人の判断に頼る状況を減らすことが可能です。

2.具体的な対応マニュアルの策定と専門部署の設置

初動対応から問題解決まで、現場が動ける具体的な「手順」を定めましょう。

カスハラが発生した際、現場の従業員が「誰に相談すればいいか」「どこまで対応していいか」と迷うことが、事態の悪化につながりやすいためです。

▼マニュアルに盛り込むべき内容

- 初期対応の方法(傾聴、記録、中断の宣言など)

- 対応不可(打ち切り)にする基準

- エスカレーション(上司や専門部署への報告・引き継ぎ)の手順

- 対応後の情報共有の方法

また、カスハラの相談窓口となる専門部署(または担当者)を設置することも大切です。

詳細な対応マニュアルは、従業員の心理的な負担を減らすだけではなく、対応品質の均一化を図ることができます。また、専門部署が設置されることで、現場は「いつでも相談できる」環境が整い、カスハラ対応を一人で抱え込まずに済みます。

マニュアルの作成方法は下記の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

3.従業員を守るための相談窓口と支援体制

「匿名」でも相談できる体制を整え、心の健康をサポートしましょう。

カスハラの被害に遭った従業員は、精神的なストレスを抱えやすいにもかかわらず、「人事評価に響くのでは」と懸念し、社内相談をためらう傾向があります。

▼具体的な施策

- 社内相談窓口だけではなく、弁護士や産業医など、外部の専門家と連携した窓口を設置する

- 匿名で相談できる仕組みを設けることで、従業員がより気軽に、安心して悩みを打ち明けられるようにする

- カスハラによる精神的ストレスから従業員を守るため、カウンセリングサービスや、必要に応じた特別休暇制度などを整備する

会社が従業員の心身の健康を重視している姿勢を示すことは、従業員の信頼関係の構築につながり、安心して長期的に働いてもらう環境が整います。

相談窓口の設置方法は以下の記事で解説しているので、ご参照ください。

4.毅然とした対応と録音・録画機器の導入

客観的な事実を記録する設備を導入し、エスカレートする要求に「NO」と明確に伝えられる環境を整えます。

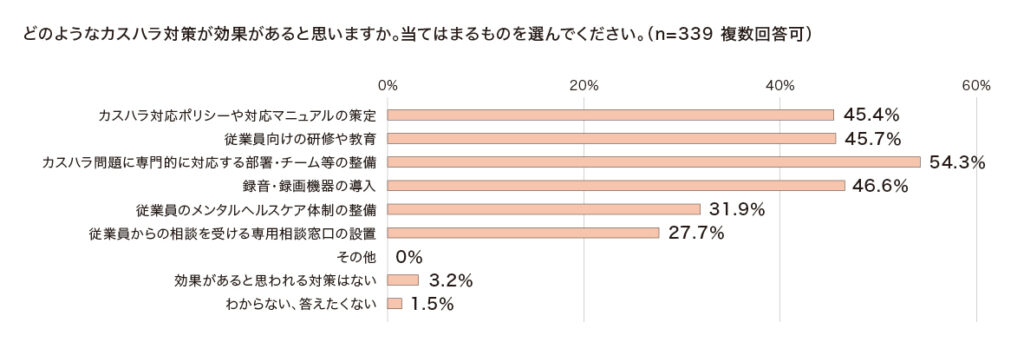

以下の調査結果にもあるように、多くの従業員が、カスハラの客観的な証拠を残すために録音・録画機器の導入を強く求めています。

▼具体的な施策

- 電話対応の自動録音システムや、顧客と対面する場所に防犯カメラを設置することで、客観的な事実を記録する

録音・録画機器の導入は、従業員の安全確保だけではなく、問題解決や法的措置を取る際の重要な証拠となります。明らかにカスハラと判断できる場合には、「これ以上の対応はいたしかねます」「この会話は録音しています」と、マニュアルに沿った冷静な言葉で明確に伝えます。相手を刺激しないように、感情的にならず、毅然とした態度を保つことが重要です。

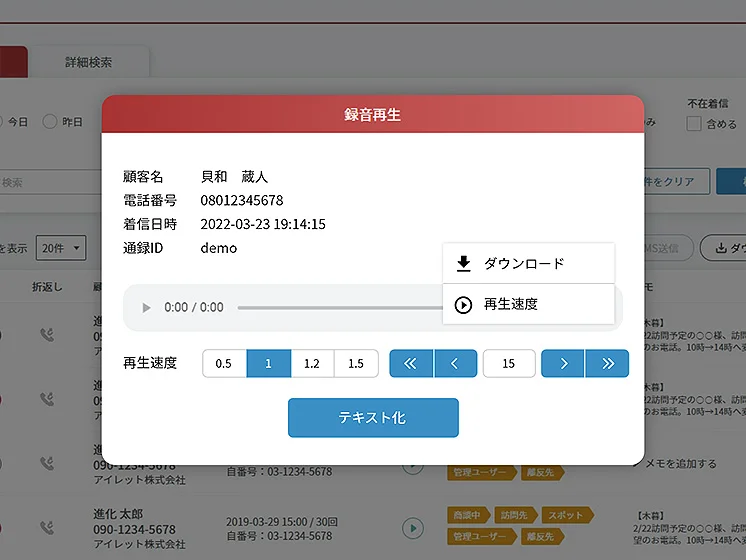

とくに電話対応においては、自動で通話を録音し、会話内容を簡単に検索・共有できるシステムが有効です。自動通話録音機能がある「カイクラ」の詳細は、こちらをご覧ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

カスハラ対応の「証拠確保」と「情報共有」にはカイクラが有効

とくに電話でのカスハラの場合、口頭だけのやり取りだけでは、後から「言った言わない」の水掛け論になりやすく、従業員が不利な状況に立たされる可能性があります。

この課題を解決し、従業員を守りながら、組織的なカスハラ対応を実現するために役立つのが、自動通話録音機能を備えた「カイクラ」です。

従業員は「音声が記録されている」安心感を持って対応でき、心理的な負担を大きく軽減できます。会社としても、録音された音声を聞くことで、事実に基づいた冷静な判断が可能です。

また、カスハラは、担当者が変わるたびに同じ要求を繰り返すなど、対応の一貫性が失われるとエスカレートしやすい傾向にあります。カイクラの顧客情報表示機能を使えば、受電時に過去の対応履歴が画面に表示されるため、複数担当者間で情報共有が容易になり、誰が対応しても一貫性のある、組織的な対応を実現します。

カイクラの自動録音機能は、従業員に「会社が守ってくれている」安心感を与えることもできるので、詳細は以下よりご確認ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:事例を参考にカスハラ対応方針を策定しよう

本記事では、カスハラ対応方針の必要性から、具体的な業界事例、そして実効性のある方針策定のポイントを解説しました。

従業員と経営層のギャップを埋めるためにも、現場の実態に即した対応方針の策定が必要です。本記事で紹介した業界事例を参考に、自社で許容できない行為の具体例などを盛り込み、明確な対応方針を策定しましょう。

カスハラ対策をスムーズに進めるために、社労士監修のお役立ち資料を無料でダウンロードいただけますので、ぜひこの機会にご活用ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説