「電話対応への苦手意識をなくし、ストレスを軽減したい」

「社員の電話対応スキル差をなくし、全体的に品質向上させたい」

と悩んではいませんか。

電話対応は、企業にとって避けられない業務であり、担当者の対応ひとつで会社のイメージを左右します。しかし、プライベートな電話と違ってビジネスマナーやルールが存在するため、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、電話対応に役立つマニュアルを例文付きで紹介します。

慣れるまでは緊張するかもしれませんが、今回紹介する定番フレーズを覚えれば慌てずに受け答えできるようになります。

なお、カイクラでは「顧客の満足度を上げる電話対応マニュアル」を無料配布しています。

PDF資料としてまとめているので、印刷して社員に配布したい場合などに役立ちます。ぜひ以下のボタンからお気軽にダウンロードください。

\明日から使えて電話対応時間を削減!/

カイクラの電話対応マニュアルをチェック

▲無料ダウンロードはこちらから

会社で電話対応するための3つの基本

会社での電話対応においては、覚えておくべき基本的なマナーやルールが存在します。とくに覚えておくべきマナー・ルールは次の3つです。

- 会社の代表であることを忘れない

- 適切な敬称や敬語を使う

- 電話に出る前の準備を徹底する

電話対応に慣れていない新人や苦手意識のある人は、まずこの3つの基本を改めて意識してみてください。

以下でひとつずつ解説します。

【基本1】会社の代表であることを忘れない

会社の電話を受ける際には、自分が「会社の代表」として対応していることを忘れないようにしましょう。これは役職や肩書きに関係なく、その会社に勤めるすべての人に共通していえることです。

なぜなら、電話の相手にとっては担当者が派遣社員だろうと正社員だろうと関係ないからです。新人だろうとベテランだろうと、相手からすれば「○○会社の人」にかわりありません。

また、電話対応ではお互いの表情が見えないぶん、話し方や声色などの要素が重要です。会社の名前を背負って電話を受ける以上、「電話対応の品質=会社への評価」であることを意識し、丁寧に対応することを心がけましょう。

【基本2】適切な敬称や敬語を使う

適切な敬称や敬語を使うことも大切なマナーです。普段なにげなく使っている敬語が実は間違っていることもあるので、正しい言葉遣いを覚えましょう。

敬称とは、相手への敬意を表す接尾語や代名詞です。個人や役職、会社、団体に対して使うものです。具体的には以下が該当します。

自分 → わたくし、わたし

相手 → ○○様

相手の会社 → 御社

自分の会社 → 弊社

敬語には「尊敬語」と「謙譲語」があります。それぞれの具体例を表にまとめました。

| 主語 | 使い方 | 具体例 | |

|---|---|---|---|

| 尊敬語 | 相手 | 目上の人を敬い、相手の行動や言動を立てる場合 |

|

| 謙譲語 | 自分 | 謙遜して自分がへりくだることで相手を立てる場合 |

|

慣れないうちはややこしいと感じるかもしれませんが、自分の行動に尊敬語を使ったり、相手の行動に謙譲語を使わないように注意するだけで、間違いは減らせます。意識して使うようにしましょう。

【基本3】電話に出る前の準備を徹底する

電話対応をするときに焦ってしまわないよう、事前に準備しておくことも大切なポイントです。

たとえば、以下の事前準備をしておくのがおすすめです。

- 手元にメモ帳を用意しておき、用件を記録できるようにする

- 敬称・敬語・尊敬語のマニュアルを見える範囲に設置する

- 保留や転送など、電話の操作方法を確認しておく

- こちらからかける場合は、相手の名前や部署名、用件を事前に整理しておく

- 明るいトーンでハキハキ話すことを意識する

これらの準備を徹底しておくと、いざというときに焦らず対応できます。相手をわずらわせることなくスムーズな対応ができ、会社への印象も良くなるでしょう。

なお、通話録音機能がある「カイクラ」が導入されていれば、聞き漏らしの心配がないので、焦らず落ち着いて電話対応できます。カイクラの詳細は、ぜひ以下からご確認ください。

\利用社数2,600社以上!/

カイクラの詳細を見る

▲無料ダウンロード資料あり

次の章からは、実際に電話を受けるとき、かけるときに使える電話対応のポイントを例文付きで紹介します。

受電時に使える!電話対応の例文7つ

最初に、電話対応の会話文例を紹介します。基本的な電話の流れをつかんでおくことで、会話の予想ができ慌てずに対応できます。

実際に自分が電話に出ることを想定して読んでみましょう。

設定は、以下の通りです。

- 自分:A社の新家

- 相手:B社の田中様

- 電話内容:取引先であるB社から営業部の貝倉宛てへの電話

▼会話例

自分:お電話ありがとうございます。株式会社A社の新家でございます。

相手:お世話になっております。営業部の貝倉さんはいらっしゃいますか。

自分:貝倉でございますね。担当に取り次ぎますので恐れ入りますが、お名前をお聞かせ願えますか。

相手:B社の・・・です。

自分:申し訳ございません。少々お電話が遠いようですので、恐れ入りますがもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。

相手:B社の田中です。

自分:B社の田中様、いつもお世話になっております。おつなぎいたしますので少々お待ちくださいませ。

相手:はい。

〜保留〜

自分:お待たせして申し訳ございません。確認していますので、もう少々お待ちいただけますでしょうか。

相手:はい。

〜保留〜

自分:田中様、大変お待たせいたしました。担当の貝倉は只今席を外しておりまして、戻りは14時頃の予定です。戻り次第、折り返し電話いたしましょうか。

相手:はい、お願いいたします。

自分:恐れ入りますが、念のためご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか。

相手:090-1234-5678です。

自分:復唱いたします。090-1234-5678ですね。ありがとうございます。では、貝倉に伝えておきます。

相手:はい、お願いいたします。

自分:〇〇が承りました。お電話ありがとうございました。失礼いたします。

相手:はい、失礼いたします。

次に、上記の会話例をふまえて、電話をかけるときに役立つ電話対応の例文を7つ紹介します。

- お電話ありがとうございます。○○の○○でございます

- 担当に取り次ぎますので恐れ入りますが、お名前をお聞かせ願えますか

- 少々お電話が遠いようですので、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか

- おつなぎいたしますので少々お待ちくださいませ

- お待たせして申し訳ございません。〇〇のため、もう少々お待ちいただけますでしょうか

- 担当の〇〇は不在にしております。折り返しお電話いたしましょうか

- 〇〇が承りました。お電話ありがとうございました

- 【番外編】自分だけで対処しきれない場合は、持ち帰りを打診する

では順に解説します。

【例文1】お電話ありがとうございます。○○の○○でございます

電話を取ったら、相手が名乗る前に自分の会社名と名前を伝えましょう。

先にこちらの情報を伝えることで、かけた先が間違いでないかを相手に確認してもらう意味があります。また、担当者の名前を伝えることで、仮に後でトラブルが発生した場合でも責任の所在を明確にできます。

▼定番フレーズ

3コール以内:「お電話ありがとうございます。○○株式会社の○○でございます」

3コール以上:「大変お待たせいたしました。○○株式会社の○○でございます」

電話が鳴ったら3コール以内に受話器を取るのが、ビジネスマナーとされています。

明確な決まりではありませんが、実際に多くの企業が実践しているので、3コール以上鳴ってしまうと相手が「待たされている」と感じてしまう可能性があります。3コール以上お待たせしてしまった場合は「大変お待たせいたしました」と付け加えましょう。

ただし、会社によってルールやマニュアルが明確に定められている場合もあるので、あくまで会社の規定に従ってください。

【例文2】担当に取り次ぎますので恐れ入りますが、お名前をお聞かせ願えますか

こちらが会社名と名前を伝えたら、多くの場合相手も名前と用件を伝えてきます。相手の会社名と名前を聞いたら、必ずメモを取り、確認のために復唱します。

▼定番フレーズ

「○○株式会社の○○様ですね。いつも大変お世話になっております」

なかには名乗っていただけないケースもあります。その場合には、以下のように丁重にお伺いしましょう。

▼定番フレーズ

「恐れ入りますが、御社名とお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」

「担当に取り次ぎますので恐れ入りますが、お名前やご用件をお聞かせ願えますか」

このように、最初の挨拶の段階で先方の情報をメモしておくと再び聞き返す手間が省け、担当者へ取り次ぎがスムーズにできるので必ず聞いておきましょう。

【例文3】少々お電話が遠いようですので、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか

相手の声が聞き取りづらい場合、聞き返してしまっても問題ありません。むしろ聞き返さずに相手の名前を間違えてしまうことの方が失礼にあたります。

しかし、複数聞き返すと不快に思う方もいるため、クッション言葉を使うなど聞き方を工夫しましょう。

決して「声が小さくて聞こえません」などと相手を責めるような言い方はせず、聞こえない理由を伝え丁寧にお願いします。

▼定番フレーズ

「申し訳ございません。恐れ入りますが少々お電話が遠いようですので、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。」

「音声が乱れておりまして、恐れ入りますがもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。」

また、自分が聞こえた部分だけでも復唱することも、ポイントのひとつです。たとえば、相手の名前のみ聞き取れたら、以下のように名前を復唱して会社名を聞き返します。

▼定番フレーズ

「○○様、申し訳ございませんが御社名をもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。」

聞き取れなかった部分が相手にも明確となり、スムーズに聞き返せます。

【例文4】おつなぎいたしますので少々お待ちくださいませ

電話を担当者に取り次ぐ際は、隣の人につなぐ場合でも一旦保留にしましょう。

受話器の送話口を押さえて取り次ぐ人がいますが、社内の会話が漏れてしまうリスクがあるのでマナー違反です。必ず保留にすることを忘れないようにしてください。

▼定番フレーズ

「○○部の○○ですね。ただいまおつなぎしますので少々お待ちくださいませ。」

上記のように、取り次ぎのミスを防ぐため、相手から名指しされた担当者の名前を復唱するのがおすすめです。

なお、社外の人に対して自社の人間の名前を伝えるときは「呼び捨て」が基本です。「○○さん(○○部長)でございますね。」など、敬称を使わないようにしましょう。

【例文5】お待たせして申し訳ございません。〇〇のため、もう少々お待ちいただけますでしょうか

保留が長引きそうな場合には、理由を伝えつつ一度断りを入れるのがマナーです。目安として「30秒」以上お待たせする場合には、必ず断りを入れるか折り返しの提案をしましょう。

▼断りを入れるフレーズ

「お待たせして申し訳ございません。〜〜〜のため、もう少しお待ちいただけますでしょうか。」

▼折り返しの打診をするフレーズ

「お待たせして申し訳ございません。〜〜〜のため、改めておかけ直しさせていただいてもよろしいでしょうか。」

また、社内で担当者に引き継いだうえで折り返しをするほうが、相手の時間と通話料を無駄にしなくて済みます。

【例文6】担当の〇〇は不在にしております。折り返しお電話いたしましょうか

取り次ぎの担当者が不在の場合、保留を解除して不在の理由と戻り時間を伝えたうえで先方の意向を伺いましょう。

ここでは、戻りの時間別に3パターンの例文を紹介します。

▼トイレや別の電話に出ているなど短時間の場合

「〇〇はただいま席を外しております。すぐ戻ると思いますが、戻り次第、折り返しお電話差し上げましょうか。」

▼会議中や外出中など数時間かかる場合

「〇〇はただいま会議中でございます。〇時頃に戻る予定です。ご用件がございましたら承りますが、いかがでしょうか。」

▼すでに帰宅している場合

「〇〇は本日すでに退勤しております。明日出社次第〇〇からお電話するように伝えますが、よろしいでしょうか。」

折り返し電話を求められた場合には念のため相手の連絡先を聞いておきましょう。なお、相手と何度もやりとりがあるなど状況によっては省略することもあります。

伝言を預かる場合は、内容にミスがないかを復唱して確認し、内容に誤りがないか相手に確認してもらいます。なかには重要な用件や詳しい内容が話せない場合もあるので、無理に用件を聞かなくても問題ありません。

▼定番フレーズ

「差し支えなければ、ご用件をお伺いして〇〇に申し伝えますが、いかがでしょうか。」

「Aプロジェクトの件でメールを確認してほしいとのことですね。承知いたしました。担当の〇〇に申し伝えます。」

伝言も折り返しもいらない場合には、以下のように答えましょう。

▼定番フレーズ

「折り返しのご連絡(伝言)は不要とのこと承知いたしました。△△社の〇〇様からお電話あった旨を、担当の〇〇に申し伝えます。」

担当者不在時の対応をスムーズに行うには、不在の理由別に対応方法を知っておくことが大切です。

以下の記事では、さらに詳細な不在時の対応方法を解説していますので、「電話対応に自信がない」という方はあわせてご一読ください。

【例文7】〇〇が承りました。お電話ありがとうございました

最後に意識すべきなのが「電話を切るタイミング」です。話が終わった後、何も考えずに受話器を置いてしまってはいませんか。

ビジネスシーンでは電話をかけた方が先に切るのがマナーとされているので、相手より先に切らないようにしましょう。

なお、相手がなかなか切らない場合は、先に切るように促しても問題ありません。以下の言葉を添えて相手が電話を切ったことを確認してから、受話器をそっと置いて電話対応を終了しましょう。

▼定番フレーズ

「本日はわたくし○○が承りました。お電話ありがとうございました。」

電話を切ったあとは、すぐにメモにまとめて共有します。後回しにしてしまうと、記憶が薄れて情報漏れや伝え漏れが発生する恐れがあるからです。

たとえ「折り返しの連絡は不要」といわれた場合でも、電話があった旨は必ず担当者に共有しましょう。

伝言を伝える際のポイントを知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

【番外編】自分だけで対処しきれない場合は、持ち帰りを打診する

その場で対応できないケースや、上司の判断が必要な場合、自分だけでは対応できない旨を伝えたうえで持ち帰りの打診をするのが妥当です。

その際は「回答の期限」と「折り返し可能な時間帯」を確認しておくと、その後のやり取りもスムーズに進みます。

▼定番フレーズ

「大変恐れ入ります。その件はわたくしではわかりかねるため、社内で確認を取ったうえで折り返しのお電話をいたします。お電話可能なお時間帯と回答期限を教えていただけますか。」

とくに、回答がいつもらえるのかわからないと相手にも迷惑がかかってしまう場合もあるため、「◯日までに回答いたします」など目安を伝えておくのもおすすめです。

架電時に使える!電話対応の例文4つ

続いて、電話をかける側を中心とした会話例をみていきましょう。スムーズな対応のためにも、会話を想定して練習することは重要です。

設定は以下の通りです。

- 自分:A社の貝倉

- 相手:B社の田中様

▼会話例

相手:お電話ありがとうございます。株式会社B社です。

自分:いつもお世話になっております。株式会社A社の貝倉と申します。営業部の田中様はいらっしゃいますでしょうか。

相手:少々お待ちください。

〜保留〜

相手:お待たせしました。田中です。

自分:お世話になっております。本日は○○プロジェクトの件でお電話させていただいたのですが、10分ほどお時間いただけますでしょうか。

相手:すみません、もうすぐ会議の時間でして……

自分:かしこまりました。それでは会議が終わる時間にこちらから改めてもよろしいでしょうか。

相手:はい。

自分:かしこまりました。会議が終わるのは何時頃でしょうか。

相手:1時間後には終わっていると思います。

自分:承知しました。それでは、また1時間後に改めて連絡いたします。お忙しいなかありがとうございました。失礼いたします。

相手:いえいえこちらこそお電話ありがとうございます。失礼いたします。

会話例は、以上です。それでは、電話をかける際のポイントを順にみていきましょう。

- 【事前準備】かける前に要件を確認しておく

- いつもお世話になっております。○○の〇〇と申します

- 本日は○○の件でお電話させていただいたのですが、○○分ほどお時間いただけますでしょうか

- 〇〇なのは何時頃でしょうか

- 本日はお忙しいなかありがとうございました。

以下にて詳しく紹介します。

【事前準備】かける前に要件を確認しておく

電話をかける前の事前準備として、スムーズに要件を伝えられるよう話す内容を整理しておきましょう。

間違えたら失礼にあたる相手の社名と名前は、必ず確認します。慣れないうちは、あらかじめ電話で伝えたい内容をメモに整理しておくのがおすすめです。

なお、相手が忙しい場合やこれから外出の予定があることも考えられるため、電話では簡潔に話しましょう。

また、電話をかける時間にも注意が必要です。営業時間内であることはもちろん、お昼休憩も席を外していることが多い時間帯であるため、急ぎでなければ12〜13時頃は避けて連絡しましょう。

【例文1】いつもお世話になっております。○○の〇〇と申します

電話がつながると、ほとんどの場合は相手が先に会社名や名前を名乗ります。その後に自分の会社名と名前、担当者を伝えましょう。

▼定番フレーズ

「いつもお世話になっております。○○株式会社の○○と申します。○○部の○○様はいらっしゃいますでしょうか。」

名乗らず、いきなり「〇〇部の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」と伝えることは失礼にあたります。

【例文2】本日は○○の件でお電話させていただいたのですが、○○分ほどお時間いただけますでしょうか

もし話が長くなりそうなときは、事前に目安時間を伝えられると相手にとって親切です。

▼定番フレーズ

「本日は○○の件でお電話させていただいたのですが、○○分ほどお時間いただけますでしょうか。」

電話は相手の時間をいただく行為なので、話のゴールを見せないままダラダラと続けると迷惑だと思われかねません。電話の冒頭で目安時間を伝えておけば、より親切な印象を与えられます。

【例文3】〇〇なのは何時頃でしょうか

名指しした担当者が不在だった場合、戻り時間や都合の良い時間帯を聞き、なるべくこちらから折り返すのが無難です。

▼定番フレーズ

「お戻りは何時頃でしょうか。」

戻り時間の都合を聞いた後、状況によって折り返し電話をもらうか、自分からかけ直すかを伝えます。

▼相手に折り返しの電話してもらいたい場合

「戻り次第、折り返しお電話いただけますでしょうか。」

▼伝言をお願いする場合

「〇〇の件でメールをお送りいたしましたので、ご確認をお願いいたしますとお伝えいただけますか。」

▼自分からかけ直したい場合

「それでは、こちらから改めて○時頃にご連絡を差し上げます。○○様(担当者)に、電話があった旨だけお伝えください。」

伝言では詳細を話さなくても、「お見積書の件」「次回の打ち合わせの件」など、大まかな内容だけでも伝えておくと相手に電話の意図が伝わり、次の電話での話がスムーズに進みます。

なお、担当者が多忙で連絡がつきにくい場合、折り返しの電話をかけてもらうほうがかえって相手の負担にならないケースもあります。その場合は、こちらの電話可能な日時を伝え、先方の都合のつくタイミングで折り返してもらいましょう。

【例文4】本日はお忙しいなかありがとうございました

ひと通り用件を伝え終わったら最後にお礼の言葉を述べ、そっと受話器を置き静かに電話を切りましょう。

丁寧に電話を切るのもマナーです。音を立てて雑に受話器を置くことのないよう意識してください。

電話をかけたほうが先に切るのがマナーであると前述しましたが、先方との関係性によっては臨機応変に変える必要があります。

先方がお客様の場合、相手が切ったことを確認してからこちらもそっと受話器を置きましょう。

▼定番フレーズ

「本日はお忙しいなかありがとうございました。失礼いたします。」

「電話対応を品質向上して会社の評判を上げたい」という方には、電話業務DXツールの「カイクラ」がおすすめです。通話録音機能や顧客情報の一元管理で電話対応漏れを防止できます。

「カイクラ」の資料の詳細は、以下から無料でダウンロードできますので、気になる方はぜひご一読ください。

\電話対応マニュアルを無料配布!/

カイクラの詳細を見る

▲電話対応による負担軽減!

そのまま使える!シーン別に役立つ例文まとめ

本項では、さまざまなシチュエーションを想定した電話対応を紹介します。

- 電話が遠くて聞き取りにくい

- 名前や会社名が聞き取れなかった

- 電話を誤って切ってしまった

- 質問を受けたが即答できない

- 間違い電話がかかってきた

- 「上司を出せ」といわれた

- 一旦電話を切って折り返す旨を案内したい

- 個人的な意見を求められた

あらかじめさまざまなシーンを想定しておくと、いざというときにスムーズに対応ができるようになります。フレーズだけでも覚えておきましょう。

【シーン1】電話が遠くて聞き取りにくい

相手が外出先からかけている場合によくあるのが、地下鉄や工事などの環境音で聞き取りにくい場合です。

相手の声が聞き取れない場合には、電話が遠い旨を伝えてその場ですぐに聞き返します。

「お電話が遠いようです。恐れ入りますが、もう一度お伺いしてよろしいでしょうか。」

最初のうちは「聞き返すのは失礼になるかも」と躊躇してしまうことがあるかもしれませんが、電話で言葉が聞き取れないことは誰にでもあるので心配ありません。

ただし、聞こえない理由が「声が小さい」と言われると自分のせいと捉え気分を害する方もいるので「電話が遠い」という表現を使うことを覚えておきましょう。

また、自分が電話をかける際には、周辺の環境音が大きくないかどうか確認するようにしましょう。

電話が聞き取れない原因や対処法を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【シーン2】名前や会社名が聞き取れなかった

電話対応でのよくある失敗に「相手の名前や会社名が聞き取れないまま電話を切ってしまった」ケースがあります。

前述の通り聞き返すことは問題なく、むしろ名前がわからず正しく引き継ぎができない方が問題に発展する可能性が高いため、躊躇せずにその場で聞き返すようにしましょう。

ただ、何回も聞き返すと不快に思う方もいるため、クッション言葉を使ったり言い方を変えたりするなど聞き方を工夫をすると、顧客の気分を害さずスムーズなやり取りができます。

▼定番フレーズ

「恐れ入りますが、もう一度御社名をお伺いしてもよろしいでしょうか。」

「申し訳ございません。確認のため、もう一度お名前をお聞かせ願えますでしょうか。」

また、電話対応で聞き取れない原因と対処法は以下の記事にまとめています。「何回も聞き返してしまう」という方は、あわせてご一読ください。

【シーン3】電話を誤って切ってしまった

「保留にしたつもりが切ってしまった」「電波が悪くて何も聞こえずこちらから切ってしまった」こういったケースの場合は、次の電話の際に一言お詫びを伝えます。

▼相手から再度電話がかかってきた

「先ほどはお電話が切れてしまい、申し訳ございません。おかけ直しいただきありがとうございます。」

▼相手の電話番号を知っている場合は自分からかけ直す

「先ほどは誤って電話を切ってしまい、申し訳ございませんでした。」

電話の操作ミスは、よくあるミスの1つです。経験を積んで徐々に慣れていきましょう。

【シーン4】質問を受けたが即答できない

相手の用件を聞いて、自分では上手く回答ができなさそうと感じたら、連絡先を聞いて担当者から折り返し電話をする旨を伝えます。

▼定番フレーズ

「大変恐れ入りますが、わたくしではわかりかねますので、後ほど担当者からご連絡を差し上げます。」

「△△サービスについて詳しく知りたいんだけど…」という新規問い合わせだった場合には、サービス担当者に引き継ぎます。

【シーン5】間違い電話がかかってきた

冒頭でも伝えた通り、電話では「会社の代表」としてみられるため、間違い電話であっても丁寧な対応が望ましいです。

電話を受けた際に明らかに間違い電話とわかったとしても、「弊社ではありません」と一刀両断するのではなく、問いかけるよう伝えます。

▼間違い電話だと気づいた場合

「恐れ入りますが、こちらは○○社です。電話番号は何番におかけでしょうか。」

「恐れ入ります。弊社は○○社ですが、おかけ間違いではないでしょうか。」

▼相手が間違いに気づき謝ってきた場合

「いえ、とんでもないことです。また何かございましたらよろしくお願いいたします。失礼いたします。」

また、もし自分が電話番号を間違えてしまったら即座に「番号を間違えたようです。申し訳ございませんでした。失礼いたします。」と謝るようにしましょう。

【シーン6】「上司を出せ」といわれた

相手から「上司を出せ」と要求される理由としては、以下が考えられます。

- 早く悩みを解決したい

- 謝罪をしてほしい

- 理不尽な怒りをぶつけたい など

「上司を出せ」と言われてすぐに取り次ぐことはおすすめできません。なぜなら、突然対応を求められた上司は事情がわからないので、クレームを長引かせる原因になるからです。

「上司にかわって」といわれた場合は、以下を伝えて顧客の話を丁寧に聞き出すことを心がけましょう。

- 自分が担当であること

- 要件を聞いてから上司に伝えること

顧客から詳細をヒアリングした結果、適切な対応や回答が判断できない場合は、上司に相談して連携することも大切です。

「上司を出せ」といわれたときのより詳しい対応方法を知りたい人は、以下の記事をご一読ください。

【シーン7】一旦電話を切って折り返す旨を案内したい

「顧客の興奮が収まらない」「一旦電話を切って対応を考えたい」という対応が難しいクレーム電話を受けた場合には、一度電話を切って折り返すのが有効です。

しかし、対応を間違えると「逃げた」「話を聞いてもらえなかった」と怒りが増幅してしまうこともあります。

一旦電話を切りたい場合は、まず顧客の話を最後まで聞いて、不満や要望を把握することが大事です。

▼定番フレーズ

「〇〇までの修理対応がご希望、ということでお間違いないでしょうか。」

その後、以下のように電話を一旦切って折り返したい理由を告げます。

「現在担当者が外出中でして、16時までには戻る予定です。戻り次第あらためてお電話させていただいてよろしいでしょうか。」「確認して担当者から改めて連絡できればと存じますが、この後ご都合の悪いお時間帯はございますか。」

「16時までに連絡する」「5分後にかけ直す」など、かけ直す時間を具体的に伝えておくのがポイントです。

なお、かけ直すには相手の連絡先情報の把握が必須です。必ず相手に連絡先を確認しましょう。

▼定番フレーズ

「念のため、もう一度お名前とお電話番号を頂戴できますでしょうか。」

「折り返しご連絡するお電話番号は、今お電話いただいております090-1234-5678でよろしいでしょうか。」

クレームに対して折り返し電話で対応する方法は、以下の記事をあわせてご一読ください。

【シーン8】個人的な意見を求められた

クレーム電話に対応する際、「あなたはどう思うの?」などと、個人的な意見を求められることもあります。

この場合、本当に自分の意見を話してしまうと、個人の意見が会社の意見になってしまいます。個人的な意見を求められても「意見をいえる立場にない」と伝え、意見はいわないようにしましょう。

悪質なクレームには、以下の4つも有効です。

- クレーム対応をマニュアル化する

- 社内研修を実施する

- 自社で手に負えない場合は弁護士へ相談する

- 通話記録システムを導入する

クレーム電話への対処法を詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてぜひご一読ください。

電話対応でよくある5つの質問と回答

ここまで、電話を受けるとき・かけるときのマニュアルを解説してきました。ここからは、企業でよくある電話対応に関する5つの質問に回答します。

- どうしたら電話対応が上手くなる?

- 電話対応が苦手な人がいる場合の対処法は?

- 電話対応の質を上げる方法はないの?

- クレーム電話の対応が上手くなる方法は?

- 電話対応が多く仕事が進まないけど効率化する方法は?

以下でひとつずつ説明します。

【質問1】どうしたら電話対応が上手くなる?

電話対応が上手い人には共通する特徴があります。上手い人の特徴をしっかり押さえて実践を重ねることが、電話対応が上達する近道です。

- ビジネスマナーを守っている

- わかりやすい言葉を使っている

- 会話のテンポを考えている

- 相手の話をよく聞いている

- 相手への共感を大事にしている

ビジネスマナーや相手の話をよく聞くなど、当たり前に聞こえるかもしれませんが、基本的な部分であるからこそできなかった場合に違和感が生まれてしまいます。

また、電話対応が苦手な理由を明確にすることも有効です。ひと口に「電話が上手くいかない」といってもその理由は多岐に渡ります。

- 電話に慣れていない→研修やセミナーに参加する

- ビジネスマナーに自信がない→ビジネスマナーを学ぶ

- スムーズに言葉が出てこない→マニュアルを読む、トークスクリプトの作成

- 話し方に自信がない→自分の声を録音して客観的に聞く

このように理由を特定し課題を明確にすることで、自分にあった対策がとれます。

電話対応が上手になる練習方法は以下の記事でまとめているので、お悩みの方はご一読ください。

【質問2】電話対応が苦手な人がいる場合の対処法は?

電話対応が苦手なビジネスパーソンは少なくありません。とくに、家に固定電話のない若い世代や喋ることが得意ではない人は苦手意識を持ちやすいです。

苦手意識を解消する方法としては、以下があります。

- 研修の充実

- 電話対応が苦手な社員への理解がある職場づくり

- デジタル化による電話対応の改善

研修は、前述した集合研修やオンライン研修の他に、基礎から上級までのカリキュラムを用意するなどの対処法があります。チームで繰り返しロールプレイングを行うなどし、徐々に電話に慣れていくことが大切です。

また「理解ある職場づくり」や「システム導入によるデジタル化」も大きな効果が期待できます。

電話対応への苦手意識は、悪化すると「固定電話恐怖症」を発症します。これは決して甘えではなく、冷や汗や動機、身体の震えなどの心身症状を伴うものです。そういった社員がいることを理解し、少しでも働きやすい環境をつくるのも会社の務めでしょう。

たとえば、

- 会話を録音し、後で内容を聞き返せる機能

- 電話をかけてきた相手の情報を事前に画面表示する機能

- クレーマーや迷惑電話をブラックリストに登録する機能

などが搭載された電話システムを導入すれば、電話対応が苦手な社員の心理的負担を軽減できます。

弊社の顧客管理システム「カイクラ」では、上記の機能をすべて搭載しています。

▲通話録音機能

▲受電時に顧客情報や対応時のメモを表示する機能

また、実際に「カイクラ」を導入して「電話対応が格段にしやすくなった」と多くの声をいただいています。

「カイクラ」のさらに詳しい機能は、以下のバナーから資料を無料ダウンロードのうえご参考ください。

\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/

カイクラがよくわかる資料はこちら

▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能

電話対応が苦手な方や苦手な社員がいて対策を考えたい方は、以下の記事にて対処法をまとめて紹介しています。ぜひご一読ください。

【質問3】電話対応の質を上げる方法はないの?

冒頭でもお伝えしたとおり、電話対応では自分が「会社の代表」となるため、最初に対応した担当者への印象がそのまま会社のイメージになります。

できるだけ社員のスキルの差をなくし、全体の品質を底上げしたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。

電話対応を品質向上する方法としては、以下の方法があります。

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 社内・社外研修を行う |

|

| 電話対応の品質が上がるサービスを導入する |

|

たとえば電話対応の品質改善につながるサービス『カイクラ』では、受電時に顧客の情報や過去のやり取りを正確に把握できる以下の機能があります。

▲受電時に表示される顧客情報・対応メモ画面のイメージ

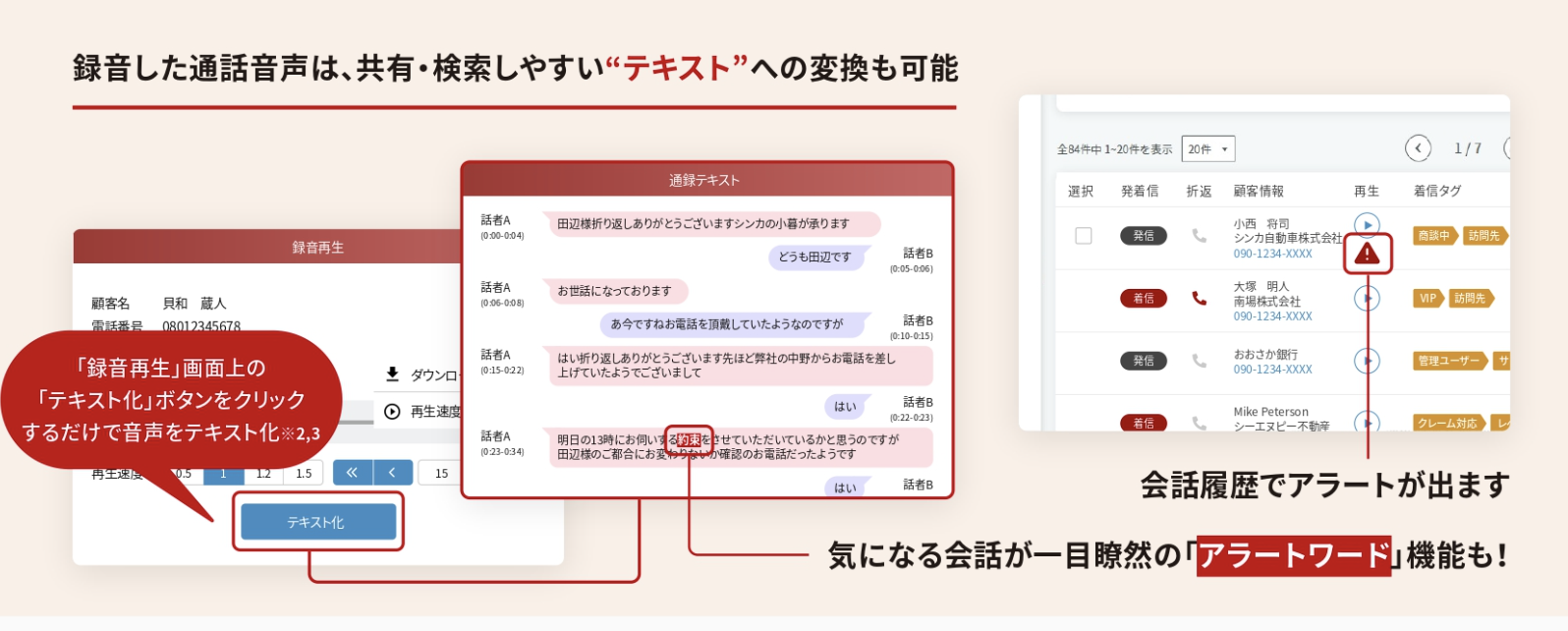

また、過去の正確なやりとりが知りたい場合も、通話録音データをテキスト化した画面で簡単に確認ができます。

▲通話録音データをテキスト化した画面イメージ

これだけではありません。他にも「過去の対応履歴をチーム全員で共有できる機能」など、電話対応の品質を改善する機能が豊富です。

【質問4】クレーム電話の対応が上手くなる方法は?

クレーム電話対応は、顧客の主張・要求を丁寧に聞き出して、冷静かつ真摯に対応することが大事です。

顧客の気持ちに共感しつつ、親身に対応することで、こちらから提案する解決策を受け入れてくれる可能性は上がります。

クレームには、お客様の本音や商品・サービス改善のヒントが隠されています。クレームに正しい対応をすることで、顧客満足度の向上にもつながるのです。

クレーム対応がうまい人から学んだり、過去のクレームから対策を考えることも有効です。

さらに詳しいクレーム電話の対応方法については、次の記事でも解説しています。

【質問5】電話対応が多く仕事が進まないけど効率化する方法は?

電話対応が多いと、以下のデメリットがあります。

- 電話対応にリソースを取られ他業務がおろそかになる

- 電話対応で業務が中断し集中できない

- 電話によって仕事が増えてタスク管理が複雑になる

電話が多くて仕事が進まない場合は、まず仕事の優先順位を決めます。メールやチャットなど、電話以外のツールに切り替えてもらうのも有効です。

また、電話業務をサポートしてくれるシステムの導入は、電話対応の効率化に効果的です。

たとえば「カイクラ」は、受電時に顧客情報や対応履歴がポップアップ表示されるので、担当者など確認する手間が省け、取り次ぎ時間の短縮が期待できます。

「カイクラ」をさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下から資料をダウンロードしてご確認ください。

\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/

カイクラがよくわかる資料はこちら

▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能

また、電話が多くて仕事が進まない場合の対処法は、次の記事でも詳しく解説しています。

まとめ:電話対応の例文を参考に対応の品質を向上させよう

本記事では、ビジネスシーンにおける電話対応の基本マナーとマニュアルを解説しました。

「電話対応を品質向上して会社の評判を上げたい」

「煩雑な電話業務を効率化して負担を減らしたい」

などの課題を抱えている方は、受電時の顧客情報ポップアップ機能や通話録音機能が搭載されている「カイクラ」がおすすめです。

通話録音機能は聞き漏らしや新人教育にも活用でき、ポップアップ表示を活用すれば顧客を待たせない電話対応が実現できます。

「カイクラ」についての詳しい資料は以下から無料でダウンロードできますので、気になる方はぜひご一読ください。

\業務効率化と顧客満足度アップを実現!/

カイクラがよくわかる資料はこちら

▲たった4つの回答で無料ダウンロード可能