近年、顧客からの理不尽なクレームや暴言など、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が深刻化しています。業種を問わず多くの企業が対応を迫られるなか、従業員を守る手段として注目されているのが「カスハラ研修」です。

カスハラ研修では、カスハラの定義や具体例を知るだけではなく、適切な初動対応や社内報告の流れ、被害に遭った従業員へのケアまで、実務に即した知識を学べます。

とくに、2025年の労働施策総合推進法の改正によって、カスハラを含むハラスメントへの対策は企業の責務として一層重要視されます。こうした背景から、カスハラ研修はもはや「選択肢」ではなく「必須対策」といえるでしょう。

本記事では、なぜカスハラ対策に研修が有効なのかをはじめ、研修の具体的な内容、実施方法、選び方のポイントまで、現場で役立つ情報を詳しく解説します。

また、カスハラ対策に取り組みたい企業向けに、無料で活用できるお役立ち資料もご用意しています。社員の安心と企業の信頼を守りたいとお考えの方は、以下をご確認ください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説

カスハラ研修とは?

カスタマーハラスメント研修は何のためにおこなうのでしょうか。ここでは、目的と背景を、以下の3つに分けて解説します。

- カスハラの定義と現状

- カスハラ研修導入の目的と背景

- カスハラ研修と法律や条例との関係

それぞれ詳しくみていきましょう。

カスハラとは?その定義と現状

カスハラとは、従業員が精神的な苦痛を感じる顧客からの迷惑行為を指します。具体的には、以下の行為があります。

- 長時間の拘束

- 暴言、脅迫、人格否定

- 誹謗中傷

厚生労働省が定義しているカスハラは以下のとおりです。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求に内容の妥当性に照らして、当該要求を実施するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

カスハラは年々増加傾向にあり、従業員のメンタルヘルスの悪化や離職につながる深刻な問題となっています。多くの企業で対応体制の整備が必要です。

カスハラは、以下の記事でも詳しく紹介しています。

なぜカスハラ研修が必要なのか?導入の目的と背景

カスハラ研修の目的は、従業員と組織全体の安全を守ること、そして法的リスクを回避することです。

研修を通して、従業員は適切な対応方法を習得し、感情的な対応や不適切な言動を避けられます。また、企業は厚生労働省が求めるハラスメント対策を講じ、法的リスクを軽減できます。

顧客満足度を維持しながら従業員満足度も向上させるためには、カスハラ研修の導入が欠かせません。

カスハラ研修と法律や条例との関係

2025年6月に改正・成立した労働施策総合推進法により、企業にはカスハラを含む職場環境の悪化要因への対策が求められるようになりました。

今回の法改正では、カスハラを直接的に防止する義務規定は盛り込まれていません。しかし、従業員を保護する企業の責務が明文化されているため、カスハラ対策として研修を実施することは実質的な対応策となります。

さらに、一部自治体では法整備に先駆けて独自の「カスハラ防止条例」を制定する動きもあり、東京都や北海道などでは事業者に対して研修や対策の実施を推奨しています。

今後は国・自治体の双方から企業に対する対策強化の流れが進むことが予想されるため、組織としての信頼を守るためにも、カスハラ研修の導入が重要です。

カスハラに関する法律については、下記の記事で詳しく解説していますので、研修作りの参考としてご覧ください。

カスハラ研修の実施方法5つ

カスハラ研修は、従業員向けのものから管理者向けまで、対象者の階層に応じて実施するのが理想です。しかし、社内のリソースが限られていて十分に研修できない場合もあるのではないでしょうか。

そこで、社内のリソースが限られていても研修を実施できる方法を紹介します。

- 自社での事例をもとに研修する

- 厚生労働省の動画で学ぶ

- eラーニングなどの動画教材を活用する

- 外部講師を招いて研修する

- 外部の講習会に参加する

社内のリソースが足りない場合には、外部の力を借りることも有効です。それぞれの方法を、詳しくみていきましょう。

1.自社での事例をもとに研修する

自社で実際に発生したカスハラを事例として研修するのがおすすめです。なぜなら、自社で起きた事例であるため、研修内容にリアリティがあり、従業員の意識向上につながるからです。

今後も現場で起こりうる可能性もあり、自社の課題や改善点を明確化できます。ただし、専門的な知識やノウハウが不足する場合もあるため、専門家の助言などをもとに研修内容を作成するようにしましょう。

ポイントは、実際にどのような対処法をしたのか、その結果どうなったかなどを含めて研修に盛り込むことです。

自社の事例をもとにした研修は、従業員の理解を深め、カスハラへの意識を高める効果が期待できます。

2.厚生労働省の動画で学ぶ

厚生労働省では、カスハラに対する研修動画を用意しています。

研修動画は無料で視聴できるので、カスハラとは何かを学んでもらうために動画を活用しましょう。

動画であれば、各従業員が時間のあるときにみられるので、従業員を一斉に集めずに済むこともメリットです。

3.eラーニングなどの動画教材を活用する

カスハラ用の研修カリキュラムを作るリソースがない場合におすすめの方法が、eラーニングなどの動画教材を使うことです。

カスハラ対策の一般的な内容はすでに教材となっているため、社内で作る必要がありません。

一般的な内容はeラーニングで学ぶようにして、基本方針や姿勢など自社にだけ適用される部分のみ研修内容を作成すればよいので負担が少なくなります。

社員全員でまとまった時間をとるのは難しい場合でも、eラーニングなどの動画教材であれば従業員の勤務状況にあわせて学ぶことが可能です。

教材の進捗を個々に管理できるものもあるので、教材の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

4.外部講師を招いて研修する

eラーニングなどの動画教材では、内容が一般的なものになってしまいます。そのため、教材の内容が自社にあわない可能性があります。

自社ならではの問題が起きやすいカスタマーハラスメントがある場合には、外部講師を招く方法も検討してみましょう。自社の仕事内容や過去のカスタマーハラスメントなどを説明し、自社に沿った内容で研修してもらうと、従業員はより実践的なカスタマーハラスメントへの対処法を学べます。

動画教材よりも費用的には高くなる可能性もありますが、より実際に沿った内容で研修できるメリットがあります。

5.外部の講習会に参加する

カスハラ研修は、社内だけで完結させる必要はありません。外部の講習会に参加することで、より体系的かつ客観的な知識を得られます。

とくに、管理職や研修担当者が外部講習会を受講し、その内容を社内で共有・展開することで、社内全体の意識向上にもつながります。カスハラの定義やクレームとの違い、基本的な対応方法など、基礎から学ぶには外部講習も有効です。

最近では、会場型のセミナーだけではなく、オンラインで受講可能な講座も増えており、場所や時間の制約なく参加しやすい環境が整っています。たとえば、東京商工会議所では「カスタマーハラスメント対策セミナー」として、オンライン講座を定期的に開催しており、実務に役立つ内容を学べます。

外部の講習会を活用すれば、専門家による最新の知見を取り入れつつ、自社の実情にあわせた対応策を検討可能です。研修の質を高めたい企業にとって、選択肢のひとつとなります。

カスハラ研修の選び方

カスハラ研修を成功させるには、対象者に合った内容と、予算に応じた実施方法を選ぶことが重要です。

誰に対して研修をおこなうのか、どこまでの内容を盛り込むのかによって、効果もコストも大きく変わります。無理なく、かつ実務に役立つ研修を設計するために、以下のポイントを参考にしましょう。

▼対象者別|カスハラ研修で扱うべき主な内容

| 対象者 | 研修内容の例 |

|---|---|

| 全従業員向け |

|

| 顧客対応部門(現場) |

|

| 管理職向け |

|

▼予算に応じたカスハラ研修の実施方法

| 実施方法 | 特徴・費用感 | 向いているケース |

|---|---|---|

| eラーニング・外部講習 |

|

|

| 外部講師による社内研修 |

|

|

| 自社でオリジナル研修を作成 |

|

|

| 行政などのが提供する無料資料の活用 |

|

|

目的にあわせて「誰に」「どの方法で」研修をおこなうかを整理することで、効果的かつ無駄のないカスハラ研修が実現できます。

次の章では、実際に研修に盛り込むべき具体的な7つの内容を解説します。

カスハラ研修に盛り込むべき内容7つ

カスハラ研修をおこなう際には、以下の7つを盛り込むようにしましょう。

- カスハラの具体例を共有する

- カスハラが与える影響

- カスハラとクレームの違い

- カスハラに対する基本方針

- カスハラに対する社内の体制

- カスハラに対する対応方法

- カスハラを受けた従業員への措置

それぞれおこなうべき内容を詳しく紹介します。

1.カスハラの具体例

まずは、他社や自社でのカスハラの発生状況を共有しましょう。とくに自社の発生状況は、拠点が複数ある場合にほかの拠点でのカスハラ事例を共有することで、他拠点でも起こり得るトラブルを把握できます。

自社での発生状況や発生した事例を知ることで、他人事ではなく身近でも起こる可能性があることを理解でき、研修を自分ごととして受けてもらえます。

2.カスハラが与える影響

カスハラが起きると、自分や周囲にどのような影響があるのか説明します。カスハラの影響を漠然と想像できている従業員は多いかもしれませんが、研修でその影響を明確にイメージすることで「なぜ対策しなければいけないか」を深く理解できるためです。

カスハラは、企業・従業員・顧客との3者に対して悪影響があります。

| 企業への影響 |

|

|---|---|

| 従業員 |

|

| 他の顧客 |

|

従業員だけではなく企業や顧客など、いろいろなところに影響が及ぶため対策は必要です。とくに現場では他の顧客へ悪影響を及ぼすため、我慢するのではなく適切に対処することの大切さを伝えましょう。

3.カスハラとクレームの違い

カスハラの定義も認識を深めることが必要です。とくに、クレームとの違いが理解できていないケースもあるためです。

どのような行為がカスハラに該当するのか理解できるように、研修のなかに具体例を盛り込んで説明するようにしましょう。

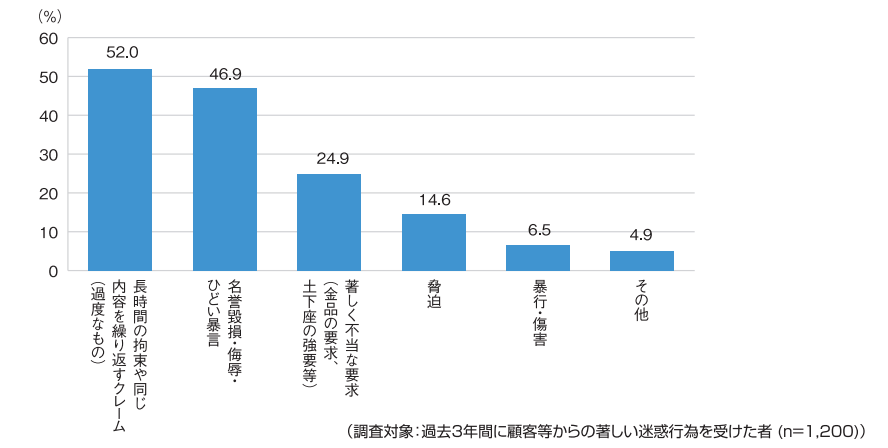

▼具体例

- 長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム

- 名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

- 不当な要求など

具体例は、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の調査で上位に上がっているものになります。とくに同じ内容を繰り返すクレームなどは、カスハラに該当するため適切な対処が必要です。

以下の記事では、カスハラとクレームの違いを詳しく解説しています。

4.カスハラに対する基本方針

研修のなかでは、企業としての基本方針や姿勢を従業員に理解してもらうことも大切です。企業の姿勢が明確になると、従業員がどのように対応すればよいかわかりやすくなるためです。

たとえば、対面の状態で暴力などがあった場合には「迷わず警察に連絡する」と基本方針が決まっていれば、従業員が上司などへの確認をする時間を待たずに行動を起こせます。早く行動を起こすことが、カスハラの被害を最小限に抑えること、そして従業員の安全を守ることにつながります。

企業としての基本方針や姿勢を共有しておき、従業員が迷わず行動できるようにしておきましょう。

5.カスハラに対する社内の体制

カスハラを受けた従業員が一人で抱え込まないよう、相談できる窓口と報告フローを整え、従業員に周知徹底します。従業員は相談先がわからないと、実際にカスハラに遭遇しても行動に移せません。

そのため、下記の2点を明確にし、従業員へ共有しましょう。

- 誰に相談すればいいのか?

- どのように相談すればいいのか?

また、相談を受ける役割の人に対しても、どのように対処すればよいのか別途研修を実施する必要があります。

以下の記事でも、職場で準備するべきことを詳しく解説しています。

6.カスハラに対する対応方法

実際にカスハラを受けたときに、現場でどのような対応をとればいいのか教育する必要があります。なるべく、具体的な対応方法を示すと従業員も対応しやすくなるため、事例を交えて説明するのがおすすめです。

▼具体例

- こちらに非があることのみ謝罪する(不快な思いをさせてしまったこと「ご不快な思いをおかけして申し訳ございません。」)

- 無茶な要求は丁寧に断る

- 2人以上で対応する

- 録画や録音をとっておく

- 状況に応じて警察や弁護士に相談するなど

このときに、実際に自社で発生したカスハラを例に挙げながら紹介すると、再び起こるかもしれないカスハラの対策になります。

また、一度の研修では対応方法をすべて網羅できないので、マニュアルを作成したり、何度も研修をおこなったりしていくことも必要です。

7.カスハラを受けた従業員への措置

従業員がカスハラの被害にあった場合、企業は配慮した措置をおこなうことを教育しましょう。実際にカスハラにあった場合に、安全の確保ができないと判断したときは、以下の対応が必要です。

- その場を離れる

- 上司に連絡する

まずは、企業としては「安全確保を優先してほしい」ことを伝えます。

また、カスハラの対応をしたことで精神的に異変を感じたときは、企業側からカウンセラーなどの専門家を紹介するようにしてください。

企業として、カスハラにあってしまった従業員に何をするか事前に知らせておくようにしましょう。

事前に知らせておくことで、何かあったときに従業員から申し出しやすい環境ができるからです。

カスハラ研修の効果と事例

カスハラ対策を実効性あるものにするには、研修の「やりっぱなし」を避け、成果につながる仕組みが必要です。ここでは、実際にカスハラ研修を実施した事例として、イオングループの取組を紹介します。

イオン同友店会は、全国約460か所のイオングループ商業施設に出店する企業が加盟する団体です。この組織では、加盟店がカスハラに対応できるよう、実践的かつわかりやすい動画研修を導入しました。

カスハラ研修動画は、以下の4部構成で作られています。

- カスハラの定義やクレームとの違い

- カスハラに発展させない初期対応フローやカスハラに発展しやすい顧客の判断基準

- カスハラ人物役と店頭スタッフ役に分けたロールプレイング演習の活用

- 弁護士からの事例紹介

この研修は、厚生労働省が公表する「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、他社の対応事例、専門文献をもとに構成されています。そのため、現場で起こりうるシーンをリアルに再現した内容となっており、受講者の理解を深めやすいのが特徴です。

また、実際に従業員が遭遇したケースを想定したシナリオで構成されていることから、現場に即した学びが可能になっています。

カスハラは未然防止と初期対応がカギです。事例を学びながら、自社に合った研修設計を進めることが、従業員と企業の両方を守る第一歩となります。

カスハラ研修あわせて実施すべき対策4つ

カスハラ対策を効果的に進めるためには、研修と他の対策を連携させることが重要です。

具体的には、以下の4つの対策を意識しましょう。

- マニュアルとポリシーの作成

- 報告システムの構築

- 定期的なフィードバックと改善

- 事実確認できる環境の整備

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.マニュアルとポリシーの作成

カスハラの具体例や対処方法を記載したマニュアルを作ります。マニュアルを作成しておくと、従業員が必要なときに確認することが可能です。

さらに、カスハラに対する自社のポリシーを明確にして社内外に公開することも大切です。顧客に対する適切な対応を社内外に示すことで、カスハラの発生を抑制する効果が期待できます。

研修では、マニュアルとポリシーの内容を詳しく説明して、従業員に理解を深めてもらいましょう。

2.報告システムの構築

カスハラが発生した場合、速やかに報告できるシステムを導入しましょう。報告しやすい環境を作ることで、隠蔽や放置を防ぐためです。

具体的には、アンケートフォームなどの簡単な入力で報告できるようなフォームを作成し、入力の手間を省き、報告漏れをなくすことが重要です。研修では、報告フォームの入力方法も解説しましょう。

3.定期的なフィードバックと改善

研修の受講者からアンケートやヒアリングをおこない、研修内容が実際に役立っているかを定期的に調査しましょう。研修内容でわかりにくい箇所や改善点などを把握することで、より効果的な研修内容に改善できるためです。

アンケート結果をもとに、マニュアルや研修内容をアップデートします。必要があれば、外部の専門機関に相談するのもおすすめです。

4.事実確認できる環境の整備

事実を確認できる環境の整備も重要です。

カスハラは、クレームと同じように事実確認が必須です。とくに第三者が仲裁する場合、従業員と顧客の言い分が食い違っており、話を進められなくなるケースがあります。

録画や録音などの環境を整備しておけば、後から誰でも事実を確認できます。

たとえば、店舗であれば音声も記録できる録画システムを整備しましょう。電話対応であれば、自動で録音も開始されるシステムがあると安心です。

また、以下の対策はカスハラの抑止としても有効です。

店舗:「防犯カメラ稼働中」の表示をしておく

電話:「この通話はサービス向上のために録音させていただきます」などの音声が流れるようにしておく

たとえば通話を録音できるシステム「カイクラ」は、自動で録音されるためカスハラがあった際に事実を漏れなく記録できます。

また証拠として提出することも可能になるため、カスハラ対策をお考えの方は、お気軽に以下よりご確認ください。

\電話対応の負担が減ったとの声多数!/

カイクラの通話録音機能をチェック

▲無料ダウンロード資料あり

まとめ:カスタマーハラスメントへの対応は研修で学ぼう!

カスハラに毅然とした態度で対応するためには、定義など基本的なことを研修で学んでおく必要があります。カスハラは、企業や従業員、他の顧客にとっても影響するものなので、適切に対応しなければいけません。

カスハラへの対策として、研修だけではなく、現場で対応しやすい環境の整備も大切です。たとえば、録画や録音は客観的な証拠となる重要な手がかりとなります。とくに電話対応でのカスハラは、録音がなければ客観的な事実をベースに話を進められません。

カイクラでは、カスハラ対策のお役立ち資料を用意しています。カスハラの労災認定の事例やクレームとの違いも解説しています。

無料でダウンロードできますので、カスハラ対策をお考えの方はお気軽に以下よりダウンロードしてください。

\社労士が監修!/

カスハラ対策の資料をダウンロード

▲従業員と企業を守るための具体的な対策を解説